Andrés de Urdaneta, el fraile aventurero que hizo posible el Tornaviaje

Era un religioso agustino, pero antes había sido muchas más cosas: había navegado de joven por el inmenso Pacífico y hasta firmado como testigo, junto a su lecho de muerte, el testamento de Elcano

Retrato de Andrés de Urdaneta. Obra de Antonio Valverde «Ayalde»

Magallanes descubrió el estrecho por el que cruzar al Pacífico y consiguió llegar al Moluco, donde estaban las codiciadas especias. Allí acabó su fortuna y perdió la vida. Elcano, desobedeciendo la orden real de no ir por aguas portuguesas, dio la vuelta al mundo y arribó de vuelta a España, pero el burgalés Gómez de Espinosa, con el otro barco que les quedaba, no consiguió regresar a América. Los vientos lo echaron, una vez tras otra, para atrás y acabó prisionero de los portugueses. El ansiado viaje de vuelta, desde las Indias verdaderas y especiadas por aguas hispanas hasta América, se convirtió en un imposible. Hasta que un monje, Andrés de Urdaneta, un guipuzcoano, encontró la solución.

Fray Andrés de Urdaneta y Ceraín era un religioso agustino, pero antes había sido muchas más cosas: había navegado de joven por el inmenso Pacífico y hasta firmado como testigo, junto a su lecho de muerte, el testamento de Elcano. Nació en un caserío guipuzcoano, el de Oyanguren (1508), en el término de Villafranca. Era hijo de gentes de posibles. Su padre, Juan Ochoa de Urdaneta, había sido alcalde de la localidad, y su madre pertenecía a una acaudalada familia dedicada a las ferrerías y emparentada con los Legazpi. Fue por ello por lo que, tras sus estudios, participó en las grandes exploraciones de su vástago más renombrado, Miguel López de Legazpi, conquistador de las Filipinas y fundador de Manila.

Pero antes de ello, jovencísimo, había estado ya embarcado en una de las más inauditas y poco conocidas expediciones acometidas por los españoles: la de García Jofre de Loaísa, enviado por el emperador Carlos, con siete naves y 450 hombres, a conquistar las Molucas. Para ello, llevaba como segundo nada menos que a Juan Sebastián Elcano y a varios de los supervivientes de la vuelta al mundo, así como al primero en avistar tierra americana en el primer viaje de Colón: Rodrigo de Triana.

Pocos volverían de aquella vivos a España. Urdaneta, uno de ellos, se convertiría durante la travesía, a pesar de contar apenas con 20 años, en el hombre de confianza del primer circunnavegador del mundo por su serenidad y valor, salvando a varios compañeros naufragados, y fue quien dejó ya fiel memoria de las increíbles peripecias que les acaecieron.De las siete naves que llegaron a la boca del estrecho de Magallanes, una se hundió y dos se echaron atrás; solo cuatro lograron atravesarlo. Una de ellas era la San Lesmes, al mando de Francisco de Hoces, quien, al ser arrastrado por el mar hacia el sur antes de haber comenzado a adentrarse por el paso, dio con el cabo de Hornos, cincuenta años antes de que lo hiciera el pirata Drake. Por ello, el paso es conocido en Sudamérica no por el nombre de pasaje de Drake, que le pusieron los anglosajones —que también intentaron adjudicarle al pirata ser el primero en dar la vuelta al mundo—, sino por el mar de Hoces, en honor al capitán español.

La expedición de conquista quedaba con ello herida de muerte, pero Loaísa y Elcano decidieron seguir adelante. Las naves restantes estaban en pésimas condiciones, pero, según relata Urdaneta, Elcano empleó toda su experiencia para volverlas a hacer navegar y, tras un mes de reparaciones y 48 días más por el laberíntico canal, el 26 de mayo de 1526 alcanzaron al fin las aguas del Pacífico. Pero seis días después fueron presa de un huracán que deshizo la escuadra. Las naves perdieron totalmente el contacto y la capitana se encontró sola. El destino de las otras tres tardaría muchos años en conocerse.

Entrevista autor de Expediciones científicas Españolas del siglo XIII

Agustín Rodríguez: «El verdadero y más robusto descubrimiento español fue el Pacífico»

La San Lesmes fue vista por última vez por el patache. Más de dos siglos después, en el año 1772, la fragata Magdalena encontró restos de presencia española —una gran cruz— cerca de Tahití, que estaba en la derrota que señaló el patache. Ya en el siglo XX (1929), cerca de Tahití, se añadió el hallazgo de cañones del siglo XVI en una isla cercana.

La Santa María del Parral logró cruzar el Pacífico y alcanzar las Célebes. Un motín acabó con el capitán, su hermano y el tesorero. Desembarcaron en Cebú y fueron atacados por los indígenas, que mataron a algunos y apresaron al resto. Dos años más tarde, otra expedición española, la de Álvaro de Saavedra, llegó hasta allí y los liberó. Pero, enterados de lo sucedido y al llegar a Tidore —donde había llegado la nave capitana—, los dos cabecillas de la rebelión fueron juzgados y ejecutados.

El patache Santiago, al mando de Santiago de Guevara, fue el que tuvo mayor fortuna, pues puso rumbo norte y, tras hacer un prodigioso periplo de 10.000 kilómetros, logró llegar a la costa de la Nueva España, a la bahía de Tehuantepec, donde ya se fue a pique. Parte de su tripulación se embarcó con Saavedra y acabó por reunirse de nuevo con sus compañeros.

La Santa María de la Victoria, la capitana, logró alcanzar su destino, pero había perdido a todos sus capitanes a causa de las penurias y el escorbuto. El primero en morir fue el piloto, luego Loaísa y, a los seis días, Elcano, siendo Urdaneta uno de los testigos firmantes de su testamento. Después pereció también el nuevo capitán general y, así, uno tras otro hasta más de treinta. A la postre, dos de los compañeros de la primera vuelta al mundo de Elcano, Bustamante y Zarquizano, se disputaron el mando, quedando para Zarquizano tras alguna trampa, y más o menos avenidos, comandaron a las huestes.

P. Andrés de Urdaneta, por Víctor Villán

Al llegar a la isla de Guam, se llevaron la sorpresa de encontrarse entre los indígenas a un blanco que los saludó en perfecto español, pues era Gonzalo de Vigo, uno de los tres desertores de uno de los buques de la escuadra de Magallanes, que se había separado de Elcano en las Molucas intentando retornar a América, el comandado por Gonzalo Gómez de Espinosa.

«Hallamos un gallego que se llama Gonzalo de Vigo, que quedó en estas islas con otros dos compañeros de la nao de Espinosa; y, los otros dos muriendo, quedó él vivo, el cual vino luego a la nao y nos aprovechó mucho porque sabía la lengua de las islas».

Se le concedió el Seguro Real, o sea, el perdón por la deserción, y se unió a la tripulación que llegó hasta Mindanao.

Con los buenos oficios de Gonzalo de Vigo, las relaciones con los nativos mejoraron al principio y se pudieron abastecer sin problemas, pero no tardaron en empeorar. Aunque escaparon de alguna traición indígena similar a la que costó la vida a Magallanes y salieron luego vivos de milagro de otra —sobre todo el gallego que había quedado como rehén—, decidieron zarpar y llegaron al archipiélago de las Célebes, es decir, ya en pleno Moluco, en la isla de Gigolo, desembarcando en Tiaore el día de Año Nuevo de 1527.

Era territorio luso y los portugueses les atacaron. A pesar de sus menores fuerzas, los españoles los rechazaron con el apoyo de los indígenas, que, otra vez gracias a Gonzalo de Vigo, les eran favorables. Pero la Santa María de la Victoria, alcanzada por cañonazos enemigos y desvencijada del todo por el mar, hubo de ser abandonada, y se decidió trasladar todo su armamento y enseres a tierra.

Los portugueses iniciaron conversaciones supuestamente de paz, pero lo que hicieron fue envenenar a Zarquizano durante una comida. El nuevo capitán, Hernando de la Torre, y los 120 españoles que quedaban construyeron una fortaleza y la defendieron con dos docenas de cañones. Con ello, y la llegada de Saavedra —a quien había enviado Hernán Cortés desde Nueva España en busca de Loaísa—, recuperaron los ánimos y cargaron una nao de especias, con setenta quintales de clavo, para que regresara.

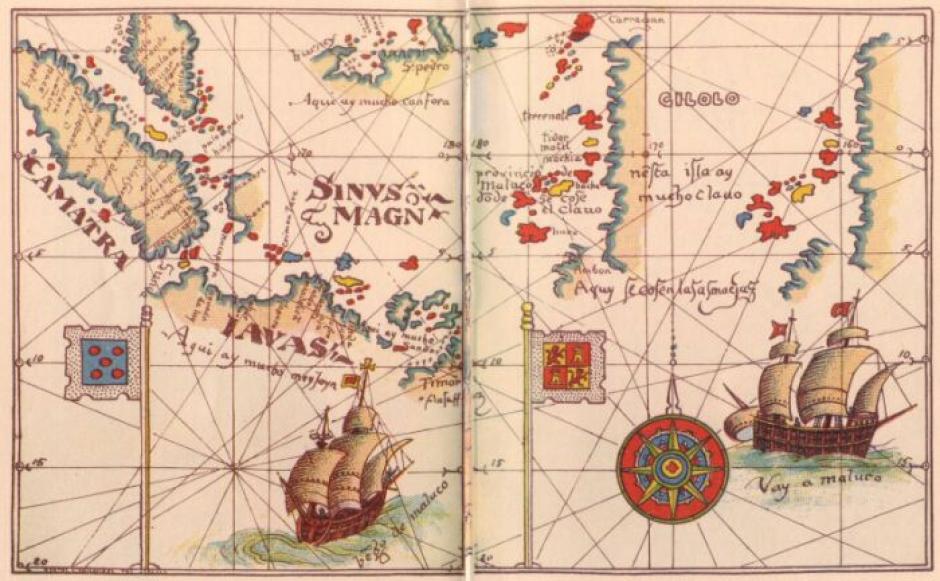

Detalle del Padrón Real de 1529 que ilustra la afirmación española de que las Islas de las Especias pertenecían en realidad al ámbito español y no al portugués.

Saavedra lo intentó en tres ocasiones, perdiendo la vida en la última, pero no pudo conseguirlo. El tornaviaje se antojaba un imposible.

La presión lusa, además, se hizo cada vez más fuerte y, finalmente, tras muchos meses intentándolo, lograron tomar el fuerte. Hernando de la Torre siguió combatiendo fuera, hasta que, finalmente, el capitán portugués de los Molucos, Jorge de Meneses, pactó con él que los españoles se quedarían en la isla de Maquien, sin intentar comprar especias. Allí estuvieron hasta que fueron trasladados a Goa. Allí se encontraron con los supervivientes del barco de Saavedra y se enteraron de que el emperador había firmado un tratado con el rey de Portugal: le había vendido los derechos sobre las Molucas y ya no le disputaba su dominio.

Los supervivientes, tan solo 24, no pudieron regresar a Lisboa hasta 1536, en un barco bajo el mando ya de Andrés de Urdaneta. El rey portugués se incautó de toda la documentación recogida y solo entonces los dejó volver a España.

Urdaneta, que había partido con 20 años y volvía con 31, regresaba también con una hija, habida en las Molucas, que entregó en adopción a uno de sus hermanos. Fue recibido por el César Carlos, a quien entregó una memoria basada en el diario —que logró conservar— de todo el viaje, y sin demora partió de nuevo hacia las Indias, en este caso hacia la Nueva España.

Allí intimó con el otrora capitán de Cortés, Pedro de Alvarado, quien lo introdujo en las cercanías del virrey, en cuyo círculo de confianza continuó estando tras la muerte de Alvarado, combatiendo en el norte una rebelión indígena. Alcanzó cargos notables y, sorprendentemente, en el año 1553, a los 45 años, ingresó en la Orden de San Agustín y profesó como fraile en un convento de la capital mexicana. Pero ello no le impidió intentar de nuevo su gran objetivo: lograr encontrar la ruta del ansiado viaje de vuelta desde el otro lado del Pacífico hasta el continente americano.

Se unió a la expedición de su pariente Miguel López de Legazpi, que estuvo encantado de contar con alguien de sus conocimientos y experiencia. Fue Urdaneta quien seleccionó a la tripulación para que, en lo posible, pudieran prevenirse los motines sufridos en la anterior. Incluyó entre ellos un tercio de guipuzcoanos, a los que ya conocía previamente, y puso particular empeño en embarcar alimentos frescos para evitar, en lo posible, el temible escorbuto, incluyendo cocos, ananás y habichuelas.

La expedición zarpó, al mando de Legazpi y con él al lado, del puerto de la Navidad, en el actual Jalisco, el 21 de noviembre de 1564. La ida a Filipinas fue plácida. Lo peor —lo sabía bien el fraile— era el regreso.

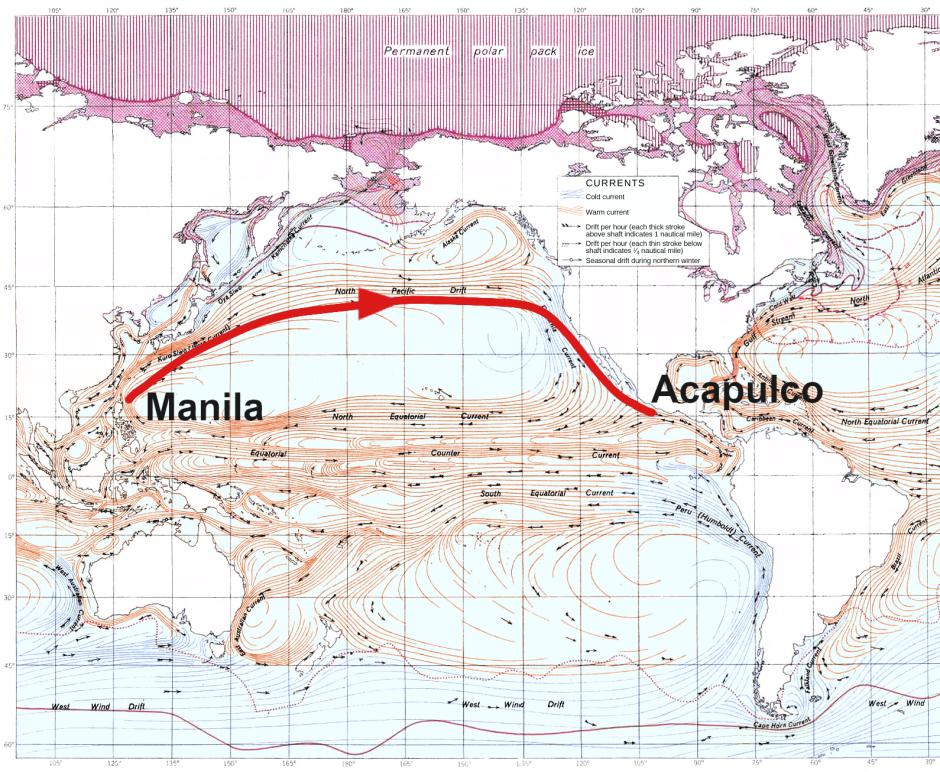

Ruta del tornaviaje de Filipinas a Acapulco, Nueva España

Garay se quedó en Filipinas, fundó Manila, los agustinos iniciaron su evangelización —hoy es el único gran país católico de Asia— y Urdaneta se preparó para la vuelta, reparando las naos y esperando el mejor tiempo para intentar lograr su objetivo: el tornaviaje, un empeño vital para España, pues permitiría el comercio desde la Nueva España con el este de Asia sin tener que navegar por aguas portuguesas.

Inició el regreso el 1 de junio de 1565. Urdaneta, conocedor de las dificultades que habían impedido a todas las naves que lo habían intentado, puso rumbo noroeste, aprovechando los vientos del monzón y buscando en esa deriva encontrar una corriente que les fuera favorable y le permitiera llegar hasta la costa americana.

La halló en el paralelo 40: la ahora conocida corriente Kuro Siwo, que los llevó por todo el Pacífico hasta California, al cabo Mendocino —bautizado así por el fraile en honor al virrey, Antonio de Mendoza, de la poderosa familia alcarreña e hijo del conde de Tendilla—. Desde allí, y costeando, llegó a Acapulco el 8 de octubre, tras haber recorrido 14.157 km (7.644 millas náuticas), a una media de casi 60 millas al día, más de 100 kilómetros. La meta había sido conseguida y la ruta quedaba abierta.

Pero resultó que Urdaneta no había sido el primero en llegar, sino un capitán de su propia expedición, Alonso de Arellano, que se había separado de la flota, se había adelantado y había llegado antes, en agosto.

Urdaneta se presentó en la Real Audiencia y, tras Arellano —que había emprendido viaje a España—, lo hizo él también hasta la corte, donde fue recibido por el rey, ya Felipe II, quien no le escatimó méritos al haber sido suyo el proyecto y el mando de la expedición de vuelta.

La ruta —que hoy todavía se practica— fue empleada por los españoles durante 250 años y daría lugar a un muy floreciente comercio, ejemplificado en el famoso galeón de Manila. Urdaneta regresó a su convento, donde falleció en el año 1568, a los 60 años. Su hazaña fue cayendo en el olvido, quedando como uno de los descubridores más desconocidos. Su convento sufrió un incendio y, reconstruido, se convirtió en la Biblioteca Nacional de México. Sus restos deben reposar en lo que fuera su claustro.