La gesta de La Saeta, el poema y la canción convertida en himno de la Semana Santa

Lea y escuche el relato semanal de El Debate

Dijo una voz popular: ¿Quién me presta una escalera para subir al madero para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno?

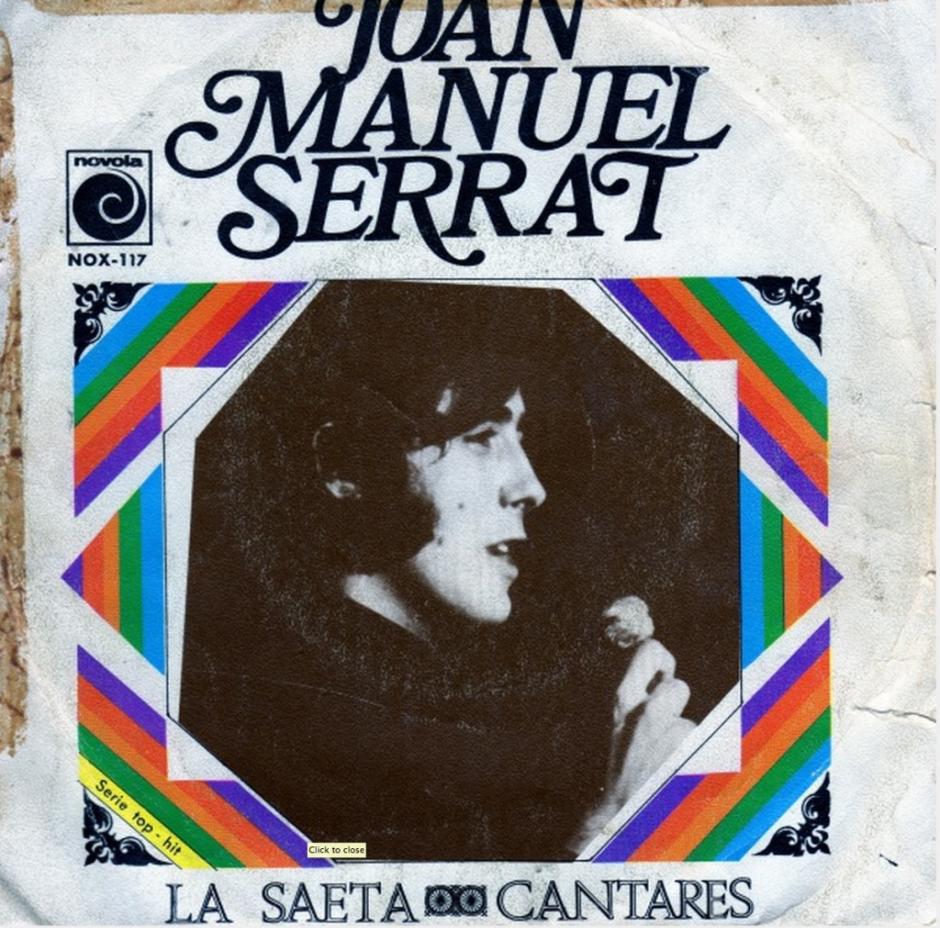

Esta Semana de Pasión en todas las celebraciones católicas de España, con toda probabilidad escucharemos la marcha procesional La Saeta. No habrá banda de cornetas y tambores que no la haya interpretado como parte identitaria de los sonidos de la Semana Santa. Se ha llegado a escribir que es su himno no oficial. Es una composición que atesora una curiosa historia solo conocida por aquellos que peinan canas. Los más jóvenes se asombrarían al saber que dicha marcha no era tal, sino una canción de un cantautor protesta catalán de los años 60, de nombre Juan Manuel Serrat.

El texto de la canción no era de su autoría, sino del poeta nacido en Sevilla Antonio Machado, uno de los más excelsos en lengua española que lo escribió en 1914. Lo publicaría años más tarde formando parte del poemario Campos de Castilla, cincuenta y cuatro poemas que Machado llevaba componiendo desde 1908. En este libro, el poeta abandona el simbolismo de raigambre foránea para abrazar su plena condición de escritor de la Generación del 98.

Campos de Castilla

El poema 'La Saeta'

El término «saeta» proviene del latín «sagitta», que significa flecha, ya que desde que se tiene constancia estas composiciones se cantaban espontáneamente en las calles, como si fueran flechas lanzadas al cielo para alabar a Dios.

Es una plegaria en verso cantada que se ofrece a la imagen o al paso religioso que procesiona. Su significado trasciende lo meramente estético, convirtiéndose en una manifestación de devoción y fe.

El poema de Machado La Saeta destaca como una obra maestra que combina la devoción religiosa con la expresión artística. Es un poema lírico que le permite transmitir sus sentimientos personales de forma subjetiva. El poeta parece envolvernos en una atmósfera de fervor y pasión, utilizando sencillos recursos para crear una experiencia vívida y trascendente. La perfecta estructura del poema contribuye a su eficacia emocional.

A través de versos cortos y concisos, Machado logra plasmar la intensidad y el ritmo de una saeta. Cuatro estrofas de arte menor, tres redondillas y una cuarteta, formas muy cercanas a la poesía popular y más concretamente a las saetas.

Antonio Machado

El controvertido argumento

En el poema Machado describe el Cristo al que se rinde culto: ensangrentado, clavado en la cruz y agonizante, «Oh, la saeta, el cantar, al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar!».

Y narra que se trata de una devoción fuertemente arraigada en el pueblo andaluz: «¡Cantar del pueblo andaluz / que todas las primaveras / anda pidiendo escaleras / para subir a la cruz! / ¡Cantar de la tierra mía / que echa flores / al Jesús de la agonía / y es la fe de mis mayores!».

Pero cuando parece que comparte este fervor, surge un rechazo al Cristo del madero, sufriente y pasivo, y se decanta por otro Cristo que enuncia, pero no se explica: seguir al Cristo que anduvo en la mar. «¡Oh, no eres tú mi cantar! / ¡No puedo cantar, ni quiero / a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar!».

Un verso enigmático que puede referirse al hombre milagroso que anduvo sobre de las aguas, pero por otro lado, Machado era un gran admirador de Jorge Manrique para el que el mar, como para tantos poetas, simboliza la muerte, «Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar que es el morir». Por tanto, el poeta sevillano puede señalar que prefiere seguir al Cristo que venció a la muerte que al que murió en la Cruz.

Se ha escrito que en La Saeta, Machado alcanza cotas ingentes de belleza y calidad literaria. Pero lo que desde luego no pudo nunca imaginar es que este poema suyo se convertiría en canción cuya música inspiraría la famosa marcha procesional que cada primavera acompaña al Cristo de los gitanos en Sevilla y a decenas de Cristos hispanos.

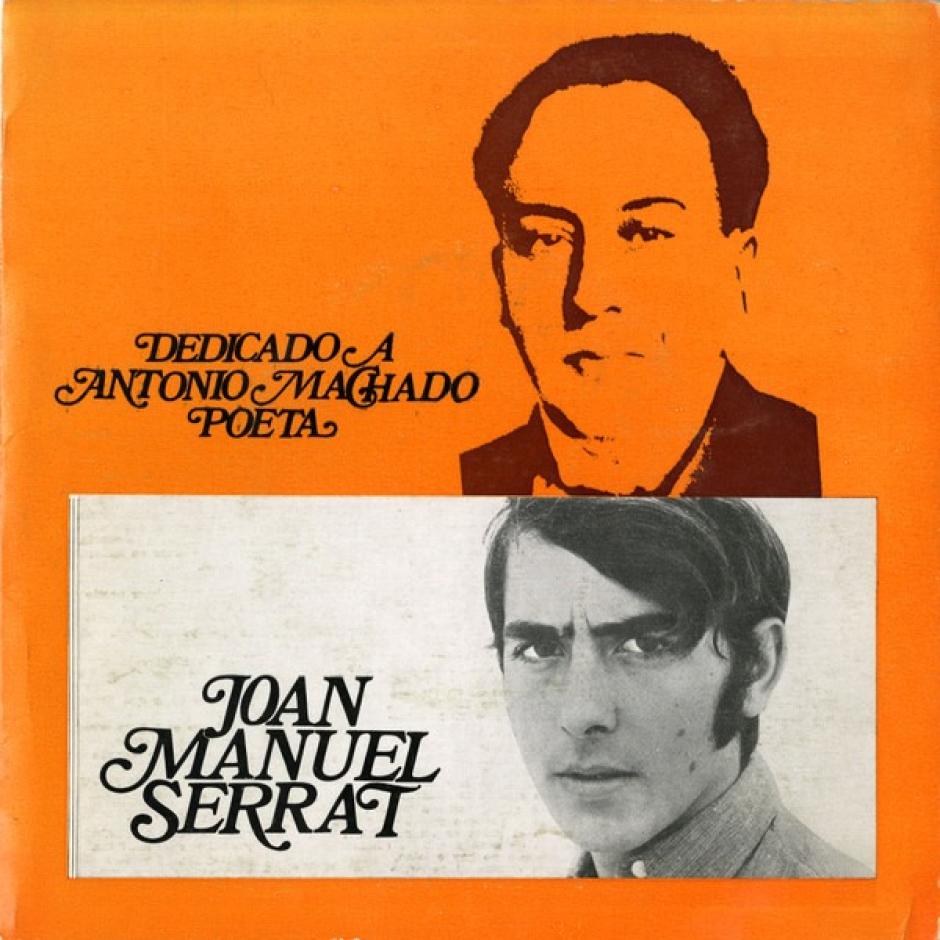

1969: Serrat y su disco de Machado

En 1969, Juan Manuel Serrat el cantautor catalán vivía una exitosa carrera en plena dictadura, pero era uno de los más preclaros representantes de la oposición musical al franquismo. Se decidió a grabar cantada la poesía del literato andaluz. Sería su quinto álbum titulado Dedicado a Antonio Machado, poeta.

En el disco varios poemas son musicalizados tanto por el propio Serrat como por Alberto Cortez.

La compañía discográfica Zafiro que lo produjo, desconfiaba que el elepé —como se llamaba entonces— lograra buenos resultados comerciales, pero no solo obtuvo unas excelentes críticas en todo el mundo, sino que sería uno de los álbumes más conocidos del cantautor. En la España franquista logró situarse en el primer puesto de las listas de ventas y consiguió la proyección inmediata de Serrat en toda Hispanoamérica y que la poesía del escritor sevillano se relanzase.

Entre las canciones machadianas del disco de Serrat se encontraba La Saeta que reproducía en su integridad el poema homónimo de Machado. La musicalización fue crucial para su popularidad y difusión y Serrat incorporó elementos de la música tradicional española. Se criticó entonces que tal vez la orquesta que le acompañaba e la canción resultaba superflua: «Para qué tanto acompañamiento barroco, si los versos ya tienen una sencillez brillante y profunda, clásica y castellana y los arpegios de la guitarra adornan ya con suficiencia». Sin saberlo, estas críticas estaban dando el quid del destino glorioso de la composición.

Las adaptaciones

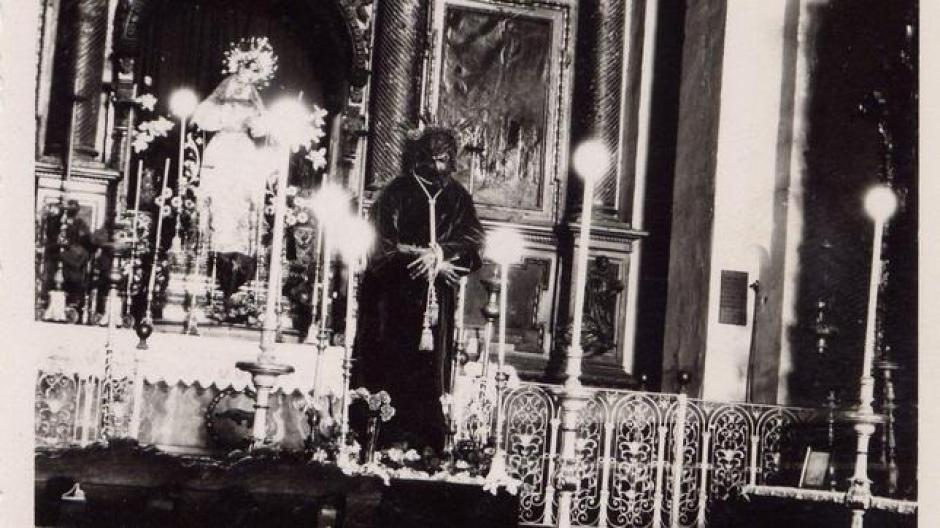

Nadie ha podido averiguar por qué tres lustros después de la grabación de Serrat una agrupación musical del pueblo onubense de Ayamonte procedía a su primera adaptación como marcha procesional. Y muy poco después, en 1986, se grabaría una primera versión para la Semana Santa de Sevilla. ¿Su destino? Acompañar en la madrugada del Viernes Santo al Cristo de los Gitanos, al que va dedicada la canción. Un Jesús que va con la cruz a cuestas cuya imagen primigenia fue quemada por las turbas anticlericales de la segunda república en las tristemente célebres quema de iglesias. El 18 de julio de 1936, durante el sacrílego incendio intencionado de su histórica sede de la Iglesia de San Román, el Cristo considerado de las tallas más valiosas de las cofradías sevillanas era pasto de las llamas.

Pero ¿Va dedicada a este Cristo? Hay cosas que no encajan. Porque La Saeta de Machado habla del Cristo de los Gitanos, pero no puede ser del de Sevilla «Oh, la saeta, el cantar / al Cristo de los gitanos / siempre con sangre en las manos, / siempre por desenclavar». Machado habla de un Crucificado, y el Cristo de los gitanos es un Nazareno.

Antonio Burgos, gran filólogo aparte de periodista, iba más allá. Y afirmaba que en el fondo, implicaba un profundo desprecio a Sevilla y a su Semana Santa «A Machado no le gustaban nuestros Cristos: ni nuestros Nazarenos con la cruz al hombro, ni nuestros Crucificados clavados en ella. Y tampoco los sevillanos», expresó Burgos. Posiblemente no iba descaminado porque lo cierto es que Machado llegaría a escribir: «¡Qué maravilla Sevilla sin sevillanos!». Renegando de la ciudad que le vio nacer y de la que recordaría en unos versos maravillosos Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla.

Y es que además dice claro: «¡Oh, no eres tú mi cantar / no puedo cantar, ni quiero / a este Jesús del madero / sino al que anduvo en la mar!». «No puedo cantar ni quiero». El postularse por el Cristo milagroso que caminaba sobre las aguas y no por el sangrante Cristo del madero, suponía ir en contra de la apoteosis barroca de la Semana de Pasión andaluza, la propia esencia de la Semana Santa española.

Una transmutación inesperada

La Saeta, como hemos comentado, de forma sorpresiva transmutó en espontánea marcha procesional y se ha interpretado como talmiles de veces de Norte a sur y a ambas orillas del Atlántico en absoluto recogimiento. Muchos artistas la versionaron hasta incluso otro de los tótems identitarios de la cultura de Andalucía: el irrepetible Camarón de la Isla.

En este caso, la gesta española fue haber dado una vuelta de tuerca mágica a una canción con letra de un poeta cuyo discurso crítico no solo fue olvidado, sino que la ciudad de la que renegó convirtió en homenaje. Y que en los siglos venideros se seguirá interpretando la música del cantante protesta, que pasará a la historia por una canción católica y religiosa, banda sonora de la Semana Santa andaluza y universal.

La saeta por tanto, ya no es ni de Serrat ni de Machado. Desde el primer momento que se interpretó en una procesión transmutó en pieza antológica, en una experiencia emocional que viven los que sienten y disfrutan la Semana de Pasión. De la rutilante carrera oficial sevillana, la austeridad castellana o las multitudes malagueñas, a las sencillas cofradías de barrio a la asombrosa semana santa ferrolana.

Machado criticaba el culto a la muerte. No logró entender que la devoción popular, la que brota de los sentimientos es la más auténtica. España se vuelca con fe y respeto por las imágenes que recorren las calles, que se emocionan al paso de un Cristo muerto, crucificado o yacente. Y en absoluto por ser un símbolo de la muerte, sino por todo lo contrario, porque se conmueven con el sufrimiento de ese hombre inconmensurable, crean que sea o no hijo de Dios, pero que fue capaz de dar su vida y padecer lo inconmensurable por la humanidad a la que redimía.