Sobre lo femenino

Ese no olvidar al hijo como tal –que perfila identificable al padre–, está en la base de la prohibición del incesto que caracteriza a las sociedades humanas. No olvidar al hijo y que esa memoria tenga la forma de la libertad, es decir, de un yo, es una intensificación del sujeto que lo hace inolvidable y capaz de no olvidar

Ser varón y pretender esbozar un perfil de lo femenino es una profanación del sentido común dominante. Pero, para el que escribe, aquello de «nada humano me es ajeno» sigue siendo una autorización más respetable que las prohibiciones actuales.

En la obra La carretera de Cornac McCarthy, la mujer –esposa y madre del padre y del hijo que la protagonizan– se deja morir al mismo tiempo que se hace imposible habitar el mundo tras una catástrofe nuclear. Cuando ella desaparece, se desvanece también la idea de un lugar a salvo y, la vida se hace errante a través de una intemperie sin orillas.

No hay más mujeres en el relato, salvo las que forman parte de las hordas caníbales. Pero, en cierto sentido, aquella barbarie parece la sombra de la ausencia de lo femenino, hasta que al final reaparece una mujer y renace una remota esperanza de que el mundo vuelva a ser habitable.

No pretendo que ponerle orillas a la intemperie sea «lo femenino». Abrir ese adentro es algo específica y universalmente humano. Pero, del mismo modo que la curiosidad es una cualidad humana que solo algunos experimentan en el grado suficiente para arriesgar la vida, tal vez también muchas mujeres sean la forma más eminente de esta singularidad esencial humana: abrir y mantener en pie adentros a salvo.

Es posible que la condición mamífera –responsable, por otra parte, de la dualidad sexual– esté en la base de esa singularidad preferente. Gestar en el propio cuerpo una vida creciente e indefensa no puede ser una capacidad sin rastro en quien la tiene. De hecho, singulariza la conducta de las hembras de las especies mamíferas que desarrollan un apego y un vínculo excepcional con la prole. Las delfinas y las elefantas, por ejemplo, acompañan a la cría enferma e impedida abandonando el grupo protector para, precisamente, proteger a su prole. Conocida es su ferocidad al respecto.

La conducta de esas hembras requiere del reconocimiento persistente de la cría como propia, si bien, por lo que sabemos, se desvanece pasado un cierto tiempo. Pues bien, si esas mismas singularidades se proyectan intensificadas por la portentosa memoria humana y la ampliación del vínculo y el apego, se comprende que entre las hembras mamíferas la mujer se destaque como la que no olvida.

A mi juicio, ese no olvidar al hijo como tal –que perfila identificable al padre–, está en la base de la prohibición del incesto que caracteriza a las sociedades humanas. No olvidar al hijo y que esa memoria tenga la forma de la libertad, es decir, de un yo, es una intensificación del sujeto que lo hace simultáneamente inolvidable y capaz de no olvidar.

Ese es precisamente el rasgo con el que aparece lo femenino en el texto inaugural de la tradición occidental: en La Odisea, Penélope es la que no olvida al esposo y padre de su hijo, y, en esa misma medida, es la que mantiene abierto el lugar a salvo al que volver. Así que el asiento interior de la institución conyugal es también la memoria de la mujer y su forma pertinaz.

Es célebre, además, la astucia con la que Penélope engaña a los pretendientes tejiendo y destejiendo a diario un lienzo. En cambio, no ha llamado la atención que la tela fuera la mortaja para el padre de Ulises. Sin embargo, el hábito de no olvidar a los ausentes que mantiene en pie las casas, es también, aunque descorazonado, el que levanta el memorial de los que ya no volverán, es decir, de los ausentes sin consuelo, los muertos.

Nuestra tradición prefirió otra figura femenina para revelar la obligación inolvidable de dar sepultura a los muertos, Antígona, la hermana irreductible frente al poder político que quiere erigirse en fuente absoluta del deber. No solo Creonte, sino que todos los déspotas han temido el inextinguible recuerdo de las madres, hijas y hermanas de sus víctimas.

Es cierto que esa pertinaz memoria se puede convertir en fijación vengativa. El rencor es, de hecho, su perversión, pero de esa pertinaz memoria surge también la justicia como deuda perdurable, a pesar del poder en contra y, sobre todo, del tiempo.

En el contexto de esa tradición, no puede más que abrumar el hecho de que los Evangelios destaquen en María un rasgo singular: guardaba en el corazón. Eso es exactamente lo que significa recordar, del latín cor, reponer o mantener en el corazón. El corazón mismo es lo que el guardar abre como el espacio a salvo de la intimidad.

Así pues, la prohibición del incesto y la institución del matrimonio, el recuerdo de las víctimas en la justicia pública y de los muertos en las sepulturas dependen de esa interioridad memoriosa y persistente. Se trata, en realidad, de casi todos los episodios fundacionales de la civilización. Vico los llamó los «principios de la humanidad».

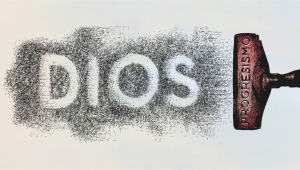

No puede extrañar que quienes reniegan de nuestra tradición abominen también de semejante visión. Pero, el hecho de que esos rasgos ennoblezcan particularmente a los varones que los poseen es, me parece a mí, un indicio de no haber errado completamente en la característica universalmente humana que, con frecuencia, las mujeres realizan de forma más común y eminente.

Higinio Marín es filósofo