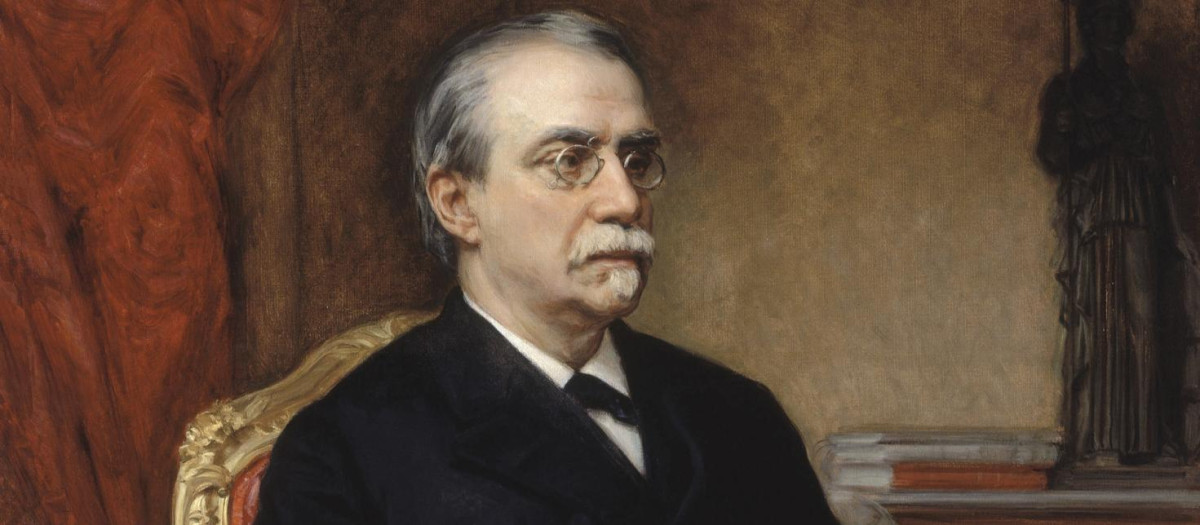

Retrato de Antonio Cánovas del Castillo, Ricardo de Madrazo, 1896

Dinastías y poder

Cánovas del Castillo: una dinastía agotada con el ilustre tribuno de la Restauración

Casado en dos ocasiones, no tuvo descendencia directa, aunque el ducado de Cánovas del Castillo concedido por la regente María Cristina en nombre de su hijo, fue objeto de disputas entre los herederos

Fue un gran estadista. Quizá el mejor político de España en la última mitad del XIX. Monárquico hasta las trancas y admirador del parlamentarismo británico maniobró con los dinásticos para organizar el retorno de los Borbones. Varias veces jefe de Gobierno, extraordinario orador y magnífico conocedor de la historia de los Austria, terminó sus días asesinado por un anarquista durante una estancia veraniega en el balneario de Santa Águeda (Guipúzcoa). Casado en dos ocasiones, no tuvo descendencia directa, aunque el ducado de Cánovas del Castillo concedido por la regente María Cristina en nombre de su hijo, fue objeto de disputas entre los herederos: por un lado, el hermano del ilustre patriarca y por otro, los sobrinos de su viuda, que añadían nuevos títulos a un árbol genealógico de postín.

Ilustración del asesinato en un libro de Francisco Pi y Margall del magnicidio de Cánovas del Castillo

Antonio Cánovas del Castillo nació en Málaga en 1828. Hijo de una familia con formación, aunque sin holgura económica, pasa la infancia en su ciudad natal para trasladarse después a la capital en la idea de que el joven, listo y con capacidad, pudiese hacer buena carrera. Sabido es que contó con la ayuda de su pariente, Estébanez Calderón, y que pronto se ganó la confianza de O´Donnell, uno de los «espadones» más relevantes del periodo isabelino. Fue su bibliotecario o meritorio –como se decía en la época– y a él se debe la redacción del Manifiesto del Manzanares que supondría el pistoletazo de salida para terminar con la década moderada en 1854. Ya colocado en las primeras filas de la política, Antonio Cánovas empezó a despuntar como hombre de estado al frente de diferentes ministerios, aunque oscilando entre los moderados y la Unión Liberal que estaba liderando su maestro. Poco a poco, Cánovas empezó a madurar un pensamiento propio que lo empezó a distanciar de la era de los «pronunciamientos» aunque sin renunciar a sus posiciones dinásticas. Cánovas no tomó parte en la Gloriosa aunque tenía ya claro que la única esperanza de salvar la monarquía pasaba por la figura del joven Alfonso XII quien, desde el exilio, empezaba a prepararse para asumir las responsabilidades de la Corona.

Cánovas del Castillo nunca se entendió con Isabel II. Le parecía impulsiva e irracional. No le faltaba razón. Por su parte, la reina desterrada consideraba a don Antonio un provinciano que quería mangonear los destinos del trono. Por eso a Isabel le costó asumir que había llegado la hora de abdicar en su hijo si quería ver, un día, restaurada la dinastía. A partir de esa ceremonia celebrada en el parisino Palacio de Castilla el 25 de junio de 1870, la historia es conocida: Cánovas empezó a tutelar la formación como «rey-soldado» de Alfonso y preparó los pilares de una monarquía parlamentaria bastada en el turnismo. La intervención de Martínez-Campos en Sagunto alteró su plan inicial pero la Restauración estaba en marcha.

Cánovas empezó a tutelar la formación como «rey-soldado» de Alfonso y preparó los pilares de una Monarquía parlamentaria bastada en el turnismo

En 1875, Alfonso XII entraba en Madrid y don Antonio se convertía en el hombre fuerte de la situación: de su mano y con la Constitución de 1876, España articulaba un modelo de Gobierno eminentemente civilista, que limitaba la intervención continua de los militares en la política. Con Sagasta, antiguo revolucionario apaciguado con la sensatez de la edad, logó construir un sistema basado en la alternancia que garantizó la estabilidad durante décadas pese al lastre que supondrá la violencia anarquista y el caciquismo.

Cánovas era desaliñado en el vestir, lucía monóculo y sufría tics nerviosos que, a gusto de las mujeres, le daban un encanto irresistible. Don Antonio, aunque seductor impenitente, se casó en dos ocasiones. La primera en 1860, en los días de la Unión Liberal, con María Concepción Espinosa de los Monteros. Tuvieron un bebé que falleció al nacer y ella murió tres años después. En 1887, ya sexagenario, volvió a casarse, ahora con Joaquina de Osma Zabala, una aristócrata nacida en Perú, no muy agraciada y con fama de altanera. El matrimonio se instaló en «La Huerta», un palacete entre lo que hoy es la madrileña calle Serrano y la Castellana. Tampoco tuvieron descendencia. Cuando Angiolillo disparó a Cánovas en el balneario, doña Joaquina fue la primera en asistir al herido por las balas del revólver. Aunque resultó inútil: don Antonio moría el 8 de agosto de 1897. Era el fin del «varón esforzado que consagró durante una larga vida todos los esfuerzos de su elevada inteligencia al servicio de la Patria y al sostenimiento de la monarquía», según publicó el aristocrático diario La Época.

El hermano de don Antonio, Emilio, quien durante años reclamó para los de su sangre aquella distinción que honraba a los familiares del hombre público a quien tanto debía España

María Cristina de Habsburgo, en nombre de su hijo Alfonso XIII, concedió a doña Joaquina el ducado de Cánovas del Castillo con Grandeza de España. Una manera de reconocer sus servicios a la institución. A su muerte en 1901, el título pasó al mayor de los hijos de su hermana, el duque de Arión y Malpica, jefe de una de las casas más linajudas de la nobleza española. Sin embargo, parece que aquello no sentó del todo bien al hermano de don Antonio, Emilio, también político, quien durante años reclamó para los de su sangre aquella distinción que honraba a los familiares del hombre público a quien tanto debía España.