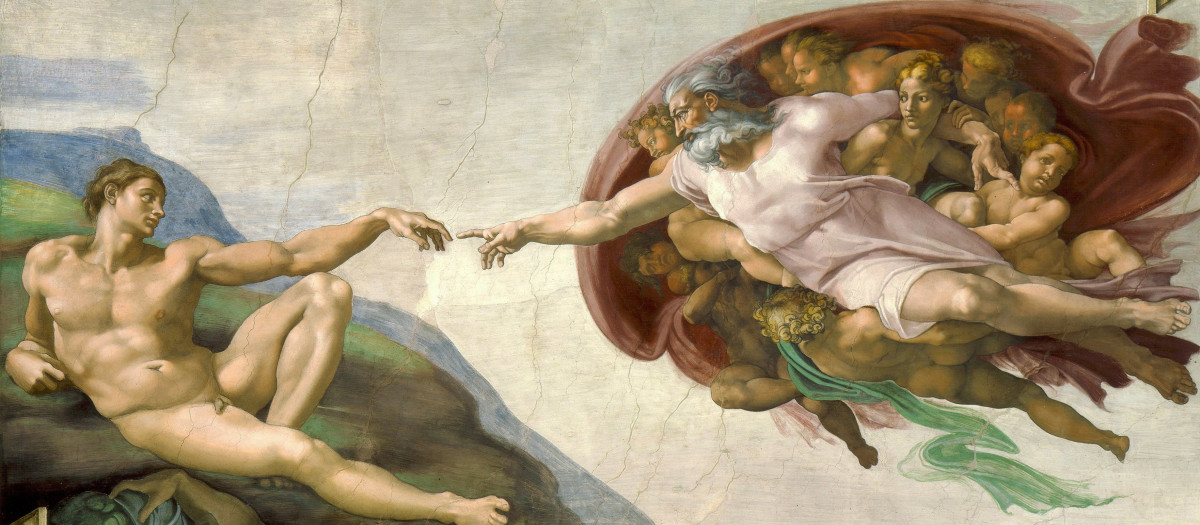

La Creación de Adán de Miguel Ángel

El Debate de las Ideas

Conservatismo VI: el sentido religioso

El progresismo es la negación de la tradición. Pero si estamos en lo cierto, con esta negación de la tradición está supuesta la negación del sentido religioso

El conservatismo es la expresión en el ámbito político del sentido religioso. Por sentido religioso ha de entenderse la conciencia de que existe un orden superior a la voluntad humana, un fundamento de las cosas preexistente y al que el hombre debe acatamiento y reverencia. No se habla aquí, por tanto, de una fe sobrenatural, sino de algo más elemental y humano, de una ley natural en virtud de la cual el hombre recibe una orientación esencial hacia una verdad última. Se trata, en definitiva, de la virtud de religión que santo Tomás recoge en su Suma de Teología como parte integrante de la virtud cardinal de la justicia y distinta de la fe, que es resultado de la gracia divina.

Importa retener esta distinción por cuanto la Revolución, a la que el conservatismo es su respuesta histórica, no buscó destruir tanto la gracia sobrenatural como el natural sentido religioso del hombre. Lógicamente, estamos intentando distinguir y no separar lo que en la realidad suele constituir un todo compacto. Y es evidente que cuando los defensores de la tradición se irguieron contra la Revolución lo hicieron bajo banderas y estandartes cristianos y confesionales, y no por un más o menos vago sentido religioso. Pero siendo esto verdad, a lo que apunta esta distinción entre sentido religioso y fe revelada, es a considerar la diferencia esencial entre dos momentos históricos y sus respectivas respuestas. El primero de ellos está signado por la lucha sostenida, sobre todo en siglo XVIII, por parte del racionalismo ilustrado para despojar al sentido religioso de toda dimensión sobrenatural.

En ese momento de la historia europea el objetivo perseguido por el deísmo era despojar al cristianismo de su dimensión dogmática y providencialista, y diluir así su carga de misterio, «purificándolo» de todo elemento revelado y sobrenatural. En el siglo XIX, en cambio, una vez acontecida la Revolución, el objetivo buscado será el sentido religioso mismo. Y, por eso, el conservatismo, que es un fenómeno históricamente postrevolucionario, tendrá por núcleo esencial, incluso de modo inconsciente, la defensa del sentido religioso, aun cuando lo haga en nombre de la fe cristiana de sus mayores.

El sentido religioso puede ser expresado de muchas maneras, pero nos parece que ésta, tomada del Senectute de Cicerón, lo hace de un modo paradigmático:«Pero tampoco duda el labrador, aunque viejo, cuando le preguntan para quien siembra, responder: para los dioses inmortales, que no solamente quisieron que yo heredase esto de mis antepasados, sino que aprovechase también a mis descendientes».

Esta concepción de la vida como una cadena ininterrumpida de un mundo heredado que ha de ser recibido, cultivado y transmitido devotamente constituye la esencia misma del sentido religioso. Pero si esto es así, el sentido religioso supone entender la vida en términos de tradición. De hecho, si la sociedad anterior a la Revolución es religiosa y tradicional, no es porque se hallase fijada a un contenido invariable de cosas, sino porque se entendía a sí misma en términos de tradición, es decir, en términos de una procedencia de carácter vinculante. Según esto, la tradición no consiste esencialmente en preservar algo del pasado, sino en comprender que todo tiene un pasado y que no existe nada tan radicalmente nuevo que no pueda o deba conectarse con su origen. Entendida así, la tradición se caracteriza como una autocomprensión de la vida capaz de impregnarlo todo, de configurarlo todo. Desde el arte a la economía, y desde lo más personal a lo más público y social, pues no hay nada que no sea susceptible de entenderse desde una idea de tradición. Pues siempre cabe preguntarse con san Pablo: ¿qué tienes que no hayas recibido? Es más, desde una metafísica tomista de la participación del ser cabría incluso preguntarse qué se tiene que no se esté recibiendo ahora. Y de ahí la radical capacidad que la tradición entendida como principio o idea posee como fuerza configuradora capaz de establecer un mundo, una totalidad. Nunca se entenderá correctamente qué fue la Revolución sin entender que lo que fue abolido simbólicamente con ella es esta idea configuradora de la tradición, y no tanto un orden material de cosas e instituciones existente en ese momento histórico, que también. El fruto más logrado de la Revolución, por tanto, fue establecer un modo de entender la vida alternativo al tradicional. Y este modo de entender la vida alternativo a la tradición y al sentido religioso se condensa en una ideología muy concreta, en la ideología progresista.

El progresismo es la ideología que encarna el espíritu revolucionario por antonomasia. Baste considerar que para el progresismo todo avance o progreso se realiza mediante una quiebra de lo precedente que, inmediatamente, se constituye en algo superado y, por tanto, carente de valor. Una concepción progresista de la vida entraña que cada estadio de la vida, entendida como proceso, posee su origen en sí mismo, sin conexión con algo anterior que sea fundante o determinante, en una dinámica incesante de destrucción creativa. Lo nuevo, por el mismo hecho de ser nuevo, desplaza lo antiguo y lo condena, convirtiéndolo en residuo de la historia, puesto que ésta avanza necesariamente, más allá de sus irregularidades y contradicciones, de lo más imperfecto a lo más perfecto, y de lo inferior a lo superior. No hay nada que no pueda, y deba, ser superado o transcendido, sin excluir la misma idea de transcendencia. El progresismo es la negación de la tradición. Pero si estamos en lo cierto, con esta negación de la tradición está supuesta la negación del sentido religioso. Así lo entendió, desde luego, Charles Péguy, cuando afirmó que «la religión del progreso es, con mucho, la mayor herejía moderna e irreligión». Y solo unas décadas más tarde, Simone Weil –la judía francesa luchadora infatigable en pro de los más débiles y sufrientes– pudo afirmar igualmente que la idea de progreso es «la idea atea por excelencia».

El progresismo comparece, de este modo, como el antagonista existencial del conservatismo. Afirmación ésta que, sin embargo, requiere ser bien entendida. Porque este antagonismo no consiste en la dialéctica de una ideología que se contrapone a otra, como dos fuerzas contrarias que se mueven en un mismo plano. Antes bien, el conservatismo es el opuesto del progresismo por cuanto supone la negación del plano ideológico en el que se mueve el progresismo. Pues como bien pudo afirmar H. Stuart Hughes, «el conservatismo es la negación de la ideología». Y lo es porque, como se dijo al principio, la actitud conservadora es la expresión política del sentido religioso. La prueba de que la mentalidad progresista es un artificio intelectual frente a un sentido religioso connatural a todo hombre se halla en el carácter universal de éste frente a aquélla. Cuando Plutarco afirma que «es cosa más fácil fundar una ciudad en el aire que constituir una ciudad sin la creencia de los dioses», pone voz a la sabiduría de la Humanidad de todos los tiempos. En cambio, cuando el progresismo sostiene que una sociedad no requiere en absoluto de un sentido religioso para su conservación y que, antes bien, el progreso de la Humanidad consiste en liberarse de los viejos vínculos religiosos recibidos del pasado, habla exclusivamente por una parte pequeña de esa Humanidad y de tiempos recientísimos. Esta, y no otra, es la gran disyuntiva de nuestro tiempo, la disyuntiva existente entre religión e irreligión y que, llevada a un plano político, se expresa en términos de conservatismo y progresismo. Securus iudicat orbis terrarum. La tierra entera juzga con seguridad, un principio asentado por san Agustín y que llevó a John Henry Newman a dar el paso definitivo a la Iglesia católica, y que comparece ahora con la misma fuerza persuasiva en favor del sentido religioso y de una posición existencial conservadora en detrimento de la ideología progresista.