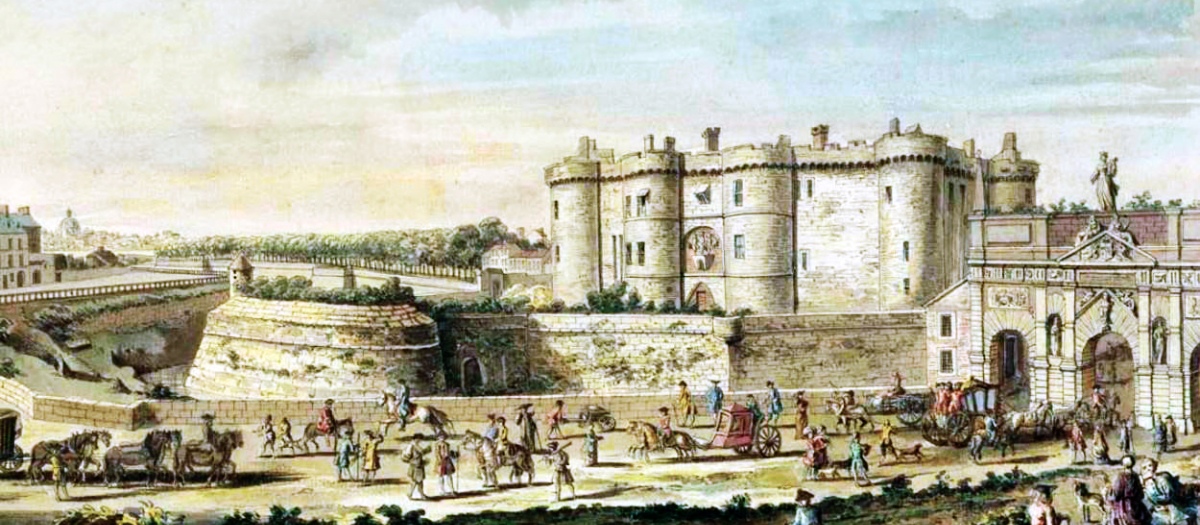

La Bastilla y la Porte Saint-Antoine vistas desde el noreste 1715--19

Un león moribundo (en París)

Un grito interrumpió el monótono silbido de los pájaros, el chillido de los monos, y el sinuoso reptar de las serpientes al caer la noche en la selva. Ya al alba, alguien alborozado iba extendiendo el rumor de que el león, el Rey tirano había muerto. Todos estaban convocados a su funeral. Hasta los más cobardes e hipócritas, que ayer se inclinaban ante su paso, ahora deberían acudir a mostrar el repudio a su realeza en un ritual funerario ansiosamente esperado que consistía en patearle, insultarle y escupirle, tratarlo como si, en lugar de león, se tratase de un chivo expiatorio. La Bastilla que los humanos tenían como emblema de la libertad era ahora repetida en un claro entre la maleza selvática.

Hasta el asno se ensañó con el saco de piel que recubría todavía su cuerpo escuálido, sobre el que ya se oía el zumbido de algunos insectos voladores, marcando sus viejos huesos, dándole coces y llorando de rabia y de pena, a la vez. Todos hablaban, todos lo comentaban, todos contaban historias de su sufrimiento durante su reinado, y justificaban su resentimiento contra el déspota, que marcaba lo que se podía o no hacer para que el ecosistema selvático mantuviese su orden moral y jerárquico.

Hay quien estaba pensando en declarar un año sabático, con un programa que recogiese todas las habilidades deportivas de los animales, con rituales que festejaran y publicitaran tamaño, anhelado y maravilloso, acontecimiento. De hecho, ya llevaban años diseñando como tendrían que ser esos juegos, cuando alguien advirtió de los primeros síntomas de la enfermedad del Rey. Pero la burla y la mofa tomaron la iniciativa y se colocaron en el centro de todos los escenarios. Los actores más frágiles, los que reprochaban a la madre naturaleza su pobre condición de partida, que no aceptaban un papel secundario, que no se gustaban tan débiles en la lucha por la supervivencia, son los que ahora gritaban más. Todos se sumaban al ditirambo y a la fiesta. «¡El rey ha muerto!» es un grito unánime que poco a poco iba abriendo paso a un silencio sepulcral apenas roto por otro grito más tímido: «¡a partir de ahora que cada sea su propio y orgulloso rey!». Un león alemán, envidioso y celoso, ya lo venía diciendo desde hace siglos, pero nadie le escuchaba. Ahora, su vaticinio, enfermo de resentimiento, empezaba a dejarse oír martilleante.

Algunos, nostálgicos, defendían las bondades del antiguo régimen, incluso había quien pedía respeto y justicia para el muerto y le lloraba porque bajo su ley vivía tranquilo. Eran los que habían hecho de la ley un ideal de perfección por cuyo yugo quisieron hacer pasar a todos con buenas y sanísimas intenciones. Desde algunos árboles se oía un lamento admonitorio: «os atrevéis a darle patadas a este y no a los leones vivos, los que viven en el desierto, pero ellos vendrán a sustituirle y su reinado será implacable y terrible». Pero inmediatamente los débiles, los pobres y los raros, inconscientes de lo que se les venía encima, reivindicaban, desde la condición de víctimas –que se habían adjudicado a sí mismas– su minuto de gloria. Una nueva era, un nuevo reino, una nueva mesa para los comensales, que antes solo tenían las migajas, se había inaugurado. Los carroñeros estaban ya esperando ansiosos a que los caníbales comieran primero, pero todos ansiaban formar parte del banquete de invitados a la bacanal fúnebre.

En medio de la fiesta, la leona preferida del rey dio un rugido sobrecogedor y lanzó un discurso que nadie entendió, ni los propios palafreneros y servidores del palacio real, que habían vivido de sus despojos a su sombra, comprendían el misterio que envolvía a sus palabras. Resentidos contra sus futuros verdugos, que esperaban al acecho su venganza, trataban de justificar sus acciones, de argumentar a favor de la interpretación rigurosa y literal de las normas que recibieron. Desconcertados buscaban sostener el antiguo régimen con alaridos de dolor y lamentos, pero no eran conscientes de cuál era su destino desde la fundación del mundo. Ya apenas quedaban profetas en la selva que les recordasen que estaban llamados a la mansedumbre, a servir como corderos llevados al matadero, dóciles, maniatados, sin defensa frente a la gran mentira que los condenará a muerte. No advirtieron que era el momento de callar, de no abrir la boca, que ya no eran considerados animales dignos de respeto, que el resto de la selva los miraba como ante quien se vuelve rostro, asco para las otras especies, el hazmerreír de las cotorras. Escandalizados de la revolución, que había acabado con el honor de su nombre, soltaban la lengua reivindicando respeto, olvidándose de que servir a su Rey llevaba incluido su propio destino. Dejaban en evidencia que le seguían por la gloria de estar a la derecha del Rey.

La gran leona, empezó así su panegírico:

«Podéis machacarle los huesos, desmembrarle, coméroslo a trozos, fue su última voluntad. El siempre concibió su reinado como un servicio para el ecosistema, aunque algunos lo hayáis interpretado mal. Sus últimas palabras para la manada pantérida han sido: «sed siervos unos de otros, dejaos masticar, gritad la verdad del orden natural en los claros de las selvas, y cuando se rebelen contra vosotros, haceos voluntariamente los últimos, dejaos abofetear, manteneos firmes en la esperanza de que nuestra función en el equilibrio del sistema consiste en morir para dar vida, en perdonar a los que os humillan»».

Los servidores de la corte cuchicheaban, protestaban, querían seguir justificando su dignidad. Esgrimían su inocencia, pero no entendían la profundidad originaria del discurso. Formaba parte de una profecía que tenía que cumplirse, no era improvisado, ni era cobarde, ni trataba de culpar o auto justificar nada, ni a nadie, no hacía falta. Además, la leona madre, sabía por experiencia que los discursos a la contra de los que ahora, orgullosos, desde su victimismo, reivindicaban justicia, pondrían el énfasis en los errores cometidos por el Rey y su cohorte, y que, al ser sentimentales y ciertos, serían inapelables. Exponía simplemente lo que el Dios, que creó a la madre naturaleza, tenía previsto como «el tiempo terrible que la selva tendría que vivir poco antes del final». La desertización era el horizonte de sentido de toda la existencia, lo que había sido revelado, solo que este tiempo –sugería veladamente su discurso– no era el final definitivo. Su alocución apocalíptica señalaba una puerta por la que tendrían que pasar todos los animales que, desde lejos, parecía cerrada a la esperanza, pero dejaba intuir que existía un código que la desencriptaría, aunque solo estaba disponible para los animales humildes destinados a completar lo que faltaba a la pasión del León en cualquiera de los escenarios del planeta.