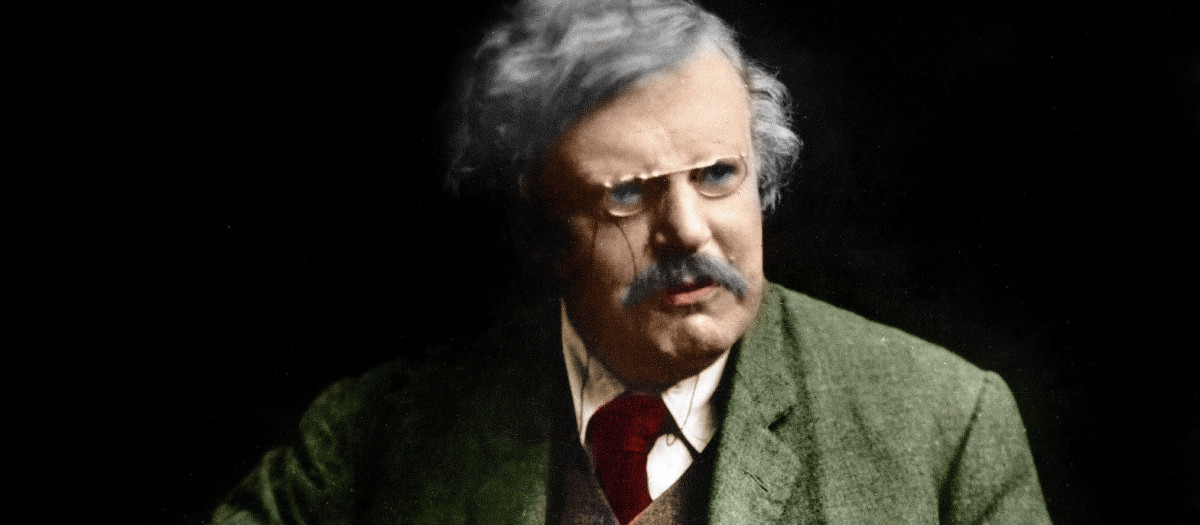

El escritor británico G.K. Chesterton

El Debate de las Ideas

El futuro de Chesterton

Pensar en el futuro del legado de Chesterton, como pensar en cualquier otro futuro, es algo que me martiriza, pues, aunque espero que sin caer del todo en ella, tiendo a la desesperación como la cabra tiende al monte. De hecho, siempre me ha escandalizado un poco que constituya pecado contra el Espíritu Santo, cuando así, a bote pronto, diría que desesperar es la inercia natural de la sensatez. Como del olivo la aceituna, de la sensatez la desesperación.

Por tanto, a la pregunta que nos ocupa, mi respuesta refleja, en calidad de persona sensata, sensatísima ―les desafío a encontrar a alguien más elevado en la escala de la sensatez―, sería decir que el legado de Chesterton puede que lance todavía algún que otro destello en el mundo de las letras; pero debido a las contorsiones exasperantes de su estilo, a lo reprobable de sus ideas y, en última instancia, a la segunda ley de la termodinámica, serán destellos de agonía porque en algún momento, antes o después, y más bien antes que después, su voz, afinada en júbilo, se extinguirá sin remedio y para siempre… Como todo lo demás por otra parte.

Sin embargo, esta querencia mía por la borrasca, esta tendencia a llenar el porvenir de nubarrones, no debe ser tomada demasiado en serio, al menos yo no lo hago. En parte porque hay que vivir, y hacerlo de manera sombría, sobre todo con cuatro niños en el mundo, es insostenible y, si me apuran, un tanto afectado; y en parte porque esa propensión tenebrosa se mitiga con la certeza de que, lo mismo que tiendo al pesimismo, tiendo a equivocarme. Ahora bien, que yerre sistemáticamente en mis pronósticos no quiere decir que el futuro suela ser mejor de lo que imaginé, con harta frecuencia resulta aún peor. Lo que sí puedo asegurar es que nunca, jamás, pero ni una sola vez, se ha presentado tal y como lo preví. Como un maestro de circo, he sostenido en el aire infinidad de aros con gesto importante, y por ninguno de ellos pasó el futuro, esa bestia desobediente e imposible de amaestrar. Es así que se puede dar por cosa segura que me equivocaré, que el futuro me sorprenderá, y la esperanza, aunque sea a contrapelo, es que me sorprenda para bien.

Entonces, ojalá me equivoque de lleno y, por decirlo así, el futuro me pille por la espalda, mirando hacia el lado que no es. Ojalá la onda expansiva de la «bomba benéfica», como lo llamó Dorothy L. Sayers, se recrudezca en los próximos lustros, se propague e intensifique, asolando pueblos y ciudades a su paso con el potencial creador que ―muchos podemos dar fe de ello― alberga pujante en su núcleo radiactivo. No sería del todo imposible. A poco que, en el Chernóbil que lo encierra, se relajen los protocolos de seguridad, caigan dos barreras y se despisten tres controladores, el inglés puede reventar y desencadenar un glorioso cataclismo. Un estallido ensordecedor, un incendio, una nube tóxica, dirán los medios… Una bruma parsimoniosa y chestertonizante cruzando Occidente. No estaría mal. ¡Un fantasma recorre Europa: el fantasma jovial de Chesterton!Y que lo anterior no vaya a suceder es una pena, un enorme desperdicio, ya que el bueno de Gilbert nos vendría pintiparado, tanto para el momento presente como para el que asoma la patita por debajo de la puerta. Aunque sin descartar que estuviera tocado por el don de la profecía, o mejor, iluminado por la Gracia, diría que fue su prodigiosa intuición la que le guio hasta el meollo de la modernidad. Allí encontró el error que irradia desde su centro, lo cual le sirvió a su vez para advertir las nefastas consecuencias que vendrían y con las que ahora nos tropezamos de continuo en este desmadre de la posmodernidad.

Y el problema mayor de nuestro tiempo, incubado ya en el suyo, es el escepticismo, la ceguera y la sordera que aquejan a nuestro entendimiento. Por eso nos vendría de perlas la obra de Chesterton, porque en ella se erige un surtidor abundante de clarividencia, ecos acaso de aquel effetha, gotas de aquella saliva que sanó unos ojos en Betsaida o que abrió los oídos de un sordomudo en la Decápolis.

En Chesterton figuran pistas, indicaciones, incluso alguna de las piezas que nos permitirían reconstruir los puentes derruidos entre el mundo y la vista, entre la vista y la mente, entre la mente y el corazón. Tal vez este sea su mayor legado: la realidad… La reconquista, cabe decir la resurrección, de la realidad. Mi admirado Julio Llorente escribió: «Chesterton dijo que llegarían tiempos en los que habría que desenvainar la espada para defender que el pasto es verde. La realidad ha superado sus expectativas. Ahora hay que desenvainar la espada para defender que el pasto es pasto».

Pero de algún modo Chesterton ya desenvainó su espada para reivindicar el pasto, y no el pasto fenoménico, ni el nouménico, ni el cuántico, sino el pasto-pasto, el de toda la vida, el del porquero de Agamenón… El pasto que alfombra una pradera, que ha de existir porque sirve de alimento a las vacas y que, además, en efecto, es verde. Chesterton nos regaló una serie de obviedades en las que descansar, llenar la cantimplora y seguir el camino, largo sin duda, pero más llano y ameno en su compañía.

Y entre todas las obviedades suyas, las hay nuevas, porque tenía la facultad de presentar sus hallazgos como si fueran eso, obvios, como si siempre los hubiéramos tenido frente a las narices sin percatarnos hasta la llegada de alguna de sus analogías; pero las hay también olvidadas y, por tanto, rescatadas por él. De la segunda clase son las dos fundamentales. La primera de ellas afirma que, como el pasto, somos, a nuestra humana y mejorable manera, pero somos, ¡vive Dios!; y, la segunda, que conocemos, precaria y chapuceramente, pero conocemos, porque la creación está escrita con el mismo lenguaje, incluso con la misma caligrafía, que nuestra carne y nuestro espíritu. Así pues, la obra de Chesterton sirve para espabilarnos, para sacarnos de un bofetón de nuestra ensoñación escéptica. «¡Niño ―nos dice zarandeándonos con sus manazas―, despierta!»

Amén de lo anterior, es decir, aventurar la suerte que le espera a la colosal y ―por qué no decirlo― un poco aparatosa obra de Chesterton, a los ponentes de esta mesa se nos pidió concretar el asunto en el ámbito hispánico. Para ello he de volver al terreno confesional. Ya sabrán disculparme ustedes, pero creo que mi caso puede resultar característico.

Nací, y a la vista está que crecí, en una familia católica a machamartillo, radical, fundamentalista, y por eso mismo, según lo quiso la Providencia, numerosa hasta el escándalo. Sin embargo, primero en la adolescencia y luego en la licenciatura, renegué de la fe de mis padres. Mi vocación era la literatura, y esta, a tenor de lo que iba leyendo y escuchando, resultaba incompatible con la religión. Entendí en la universidad que la excelencia estética, esa que tan profundamente me emocionaba y a la que yo aspiraba con toda la vehemencia de la juventud, estaba sujeta a evolución, y que a partir de cierto punto, un punto ya lejano, los autores se habían desentendido del dogma para que sus versos respiraran con mayor libertad. Escribir como si Dios todavía existiera, como si el hombre hubiera sido redimido, era algo anticuado y, aún peor, perjudicial para la altura prometeica de la obra. A estas alturas de la historia solo podía escribirse desde el desgarro, la orfandad y el sinsentido. La fe o la literatura. La verdad o el arte. Así era como pensaba yo entonces: nada nuevo. Como tampoco es nuevo lo que viene a continuación.

Por una serie de juguetonas casualidades, me llega un libro fotocopiado de cuyo autor no había oído hablar. En la mitad izquierda del primer folio, impreso de forma apaisada, se leía: Ortodoxia. La caída del caballo fue tal, que aún me resiento cuando se avecina tormenta. Ahí estaba la prosa de Chesterton, frente a la cual muchas de mis admiraciones previas parecían balbuceos; ahí sus ideas, más potentes, profundas y luminosas que toda la enfermiza cacharrería de vanguardia. Desperté. Regresé. Y bajo esa luz, consabida y nueva al mismo tiempo, descubrí el valor de todo aquello que había despreciado por culpa de mi soberbia. Gracias a él, tan inglés, me reencontré con el catolicismo, tan nuestro. Porque el catolicismo es universal, pero España, la Hispanidad, no tiene más remedio que ser católica. Chesterton me abrió los ojos a mi familia, que no fue la suya; a mi tierra y a mi cultura, que no fueron las suyas; a mi fe, que ojalá llegue a ser tan robusta y fértil como la suya.

Y ahora que acabo, reconozco que tanto hablar sobre Chesterton ha conseguido atenuar la desesperación del principio. Si no fuera porque soy andaluz y ustedes sospecharán que exagero, diría que me siento casi optimista. Porque es cierto que Chesterton es una bendición, y además oportuna; también que los enemigos de la realidad, contra quienes tan denodadamente luchó, el equipo contrario, si me permiten la metáfora futbolística, ha detentado la posesión durante muchos minutos… Pero han chutado, y han fallado. Aprovechemos ahora que están volcados en nuestra área, confiados aún en una victoria que daban por segura. Salgamos disparados como galgos, al contrataque, dejando como punta de lanza, naturalmente, a Chesterton, el más atlético de todos nosotros.

- Este texto se basa en una ponencia que el autor impartió en las jornadas '150 años de Chesterton: su legado en el mundo hispánico', celebradas en la Universidad CEU San Pablo de Madrid los días 28 y 29 de noviembre del 2024