La gloria inadvertida del secundario

En la ópera no hay empeño menor o insignificante. Del padre del célebre cantante mexicano José José a Piero di Palma, los llamados comprimarios pueden convertirse en imprescindibles estrellas de sus limitadas parcelas artísticas

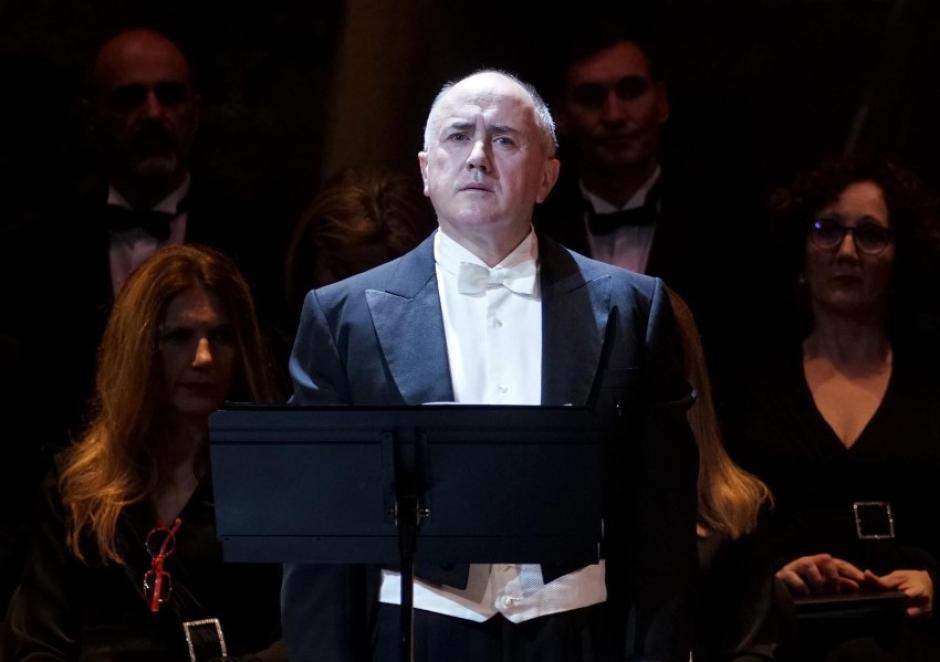

Piero de Palma ha acompañado a artistas de la talla de María Callas, Franco Corelli, Plácido Domingo y Luciano Pavarotti

La víspera de Reyes, sentados frente a la primera catedral erigida por los españoles en América, en ese café del Conde donde la vida se apura entre jugos de chinola bendecidos con unas gotas de vodka que el transcurrir de las horas sin tasa puede convertir en auténticas riadas, mi amigo el diplomático sentenció: «Mientras allá arriba los Pieles Rojas andaban escrutando las nubes por ver de adivinar si el día les resultaría propicio, al mismo tiempo, aquí al lado, en una estancia del convento mercedario, Fray Gabriel Téllez, Tirso de Molina para la literatura, andaba ya convirtiendo las aventuras de Don Luis Colón y Toledo, tercer almirante de las Indias, nieto díscolo y faldero del gran descubridor, en las que finalmente habrían de ser las de don Juan Tenorio».

Al modo de Vargas-Llosa, justo después, mirando a su alrededor, el leal servidor del Estado en ultramar añadió: «¿Cuándo empezó a joderse esto?». «Calla –le respondí– si te pilla Urtasun es capaz de reclamar tu cese inmediato, mira que meterte con los Pieles Rojas…» Podría decir que lo que vino luego fue un silencio espeso, pero quien conozca esta populosa arteria de la capital dominicana sabe que el bullicio se habría inmiscuido en cualquier caso.

Justo en ese momento se libraba, en el mismo lugar, singular batalla entre los sonidos de una tambora, que nada tenía que ver con aquellas improvisaciones del maestro del ritmo natural, Ángel Miró Andújar, mejor conocido como Catarey, y el saxofón quejumbroso de un hombre maduro, el mismo que durante las tardes suele amenizar los paseos en esa zona de la plaza dedicada al Descubridor con una selección ecléctica y gozosa que, según el caso, puede ir desde el Bésame mucho de Consuelo Vázquez hasta el Still living you de The Scorpions, como ocurrió este día.

Bastante tiempo después pude averiguar qué José José fue el hijo de José Sosa Esquivel (1923-1968), un estupendo tenor mexicano que había llegado a compartir escenario con algunos de los más grandes cantantes de su tiempo, aquellos que visitaban el Palacio de Bellas Artes de la capital azteca en los años 40 y 50 para ofrecer allí memorables noches de ópera. Los buenos aficionados las conocen porque muchas de aquellas funciones quedaron preservadas en cintas de la radio, luego transferidas a vinilos y cedés. Ahí están, por ejemplo, las memorables Aidas de la Callas con Mario del Monaco y otros tenores, el Rigoletto o I Puritani de la misma Divina al lado de su compañero de tantas jornadas gloriosas, Giuseppe di Stefano, y por ahí, sazonadas con elocuentes comentarios de los locutores de aquel tiempo.

El cantante José José

Sosa padre solía otorgar inusitada prestancia a los roles así denominados de comprimario, es decir, papeles de secundario, el segundo tenor, en las óperas representadas. Por lo general se trata de roles, como el Ruiz de Il Trovatore, que carecen de una página en la que el cantante pueda llegar a exhibirse en solitario, pero que incluso en sus menores cometidos son cruciales para garantizar el éxito global de la obra. De hecho, los buenos repartos en los teatros relevantes se distinguen cuando estos papeles son cubiertos prestándoles la adecuada atención. Un fallo de ellos puede llegar a arruinar una escena crucial, y al contrario, su buen hacer suele pasar muchas veces inadvertido para el público. La suya es una labor como tantas, desagradecida.

Y aún así ha habido secundarios que han logrado adquirir un cierto estatus legendario, haciendo bueno aquel dicho según el cual a veces es mejor ser «cabeza de ratón». Entre todos, hubo incluso un auténtico rey, el tenor italiano Piero di Palma, que aparece en casi todas las principales grabaciones operísticas de la época dorada, ganándose en su día la admiración y el aprecio de insignes directores como Karajan por su profesionalidad.

Ha habido secundarios que han logrado adquirir un cierto estatus legendario, haciendo bueno aquel dicho según el cual a veces es mejor ser «cabeza de ratón»

Ahora mismo, en España, tenemos a un auténtico coloso de estas partes en Mikeldi Atxalandabaso, que ha logrado importantes reconocimientos internacionales en el Festival de Salzburgo, como Spoletta (Tosca, con dirección musical de Christian Thielemann, el responsable del reciente Concierto de Año Nuevo) o muy recientemente interpretando el Beppe de Pagliacci que se acaba de ofrecer en el Covent Garden londinense.

Mikeldi Atxalandabaso

José Sosa no sólo logró lucirse como comprimario al lado de luminarias de la época como Lily Pons o Nicola Rosi Lemeni. Como a veces sucede en algunos lugares donde se organizan dos temporadas, una de lustre para dar satisfacción a quienes solo desean asistir a las óperas de sus ídolos, los que gozan de mejor cartel, y otra con artistas menos conocidos y precios populares, en México, los cantantes locales solían adoptar roles de mayor enjundia en esta suerte de representaciones de «serie b».

Ahí Sosa, que se presentó en los teatros de Guadalajara, Veracruz, Guanajuato o Monterrey, pasaba de haber cantado el Parpignol de La Bohème, el vendedor de juguetes con apenas una frase, a convertirse en el poeta Rodolfo, el gran protagonista masculino, un papel reservado en las grandes ocasiones a Caruso, Gigli, Bergonzi o Pavarotti.

Igual que el tenor vasco Atxandalabaso, Sosa poseía medios sobrados para haber emprendido una carrera más importante. Uno de sus hijos, el contratenor Héctor Sosa, se dedicó a recopilar algunas de sus esporádicas grabaciones, dispersas por los archivos sonoros de su país, en un revelador cedé que tituló oportunamente La gloria inadvertida del comprimario. Ahí, como en los distintos registros acumulados en plataformas como YouTube, se puede apreciar la exquisita calidad del tenor nacido en Querétaro, dueño de una voz de timbre suave, sedoso pero penetrante, y un fraseo noble, inteligente e imaginativo. Como muchos intérpretes latinoamericanos, se preocupaba sobre todo de dotar a su canto de una reconocible belleza, partiendo de un cuidado esencial por el preciso significado de la palabra, la intención del autor.

Al ilustre comprimario, que se despidió demasiado pronto, a los 45 años, parece que nunca le gustó que su hijo, el denominado «Príncipe de la canción», privilegiado intérprete de algunas de las más conocidas canciones del compositor español Manuel Alejandro, empeñase su talento en la música popular. Pero más allá del alcoholismo compartido por ambos, es innegable que, si bien a través de géneros distintos, cada uno de ellos supo hacer prevalecer siempre su sello propio personal, esa vocación inconfundible que les hizo triunfar, cada cual en su particular dimensión.

Uno como discreto tenor lírico en el país de los mariachis, el otro convirtiéndose en uno de los principales exponentes de la canción moderna latinoamericana, adorado en todo el continente aún hoy, como acaba de evocarme el melancólico sonido del saxofonista que quizá hubiera soñado con ser un nuevo Coltrane, pero que, de manera no menos decisiva, contribuye en cada nueva jornada, con rostro siempre sonriente, a alegrarnos el día a quienes solo precisamos de la buena música para ahuyentar al tedio.