Los esqueletos de Bécquer

Además de escribir, Gustavo Adolfo Bécquer pintaba y dibujaba. «Rara era la carta que salía de su mano sin ir llena de copias de lo que veía o caricaturas admirables sobre lo que narraba», relata su amigo periodista Ramón Rodríguez Correa, prologuista de la primera edición de sus Obras

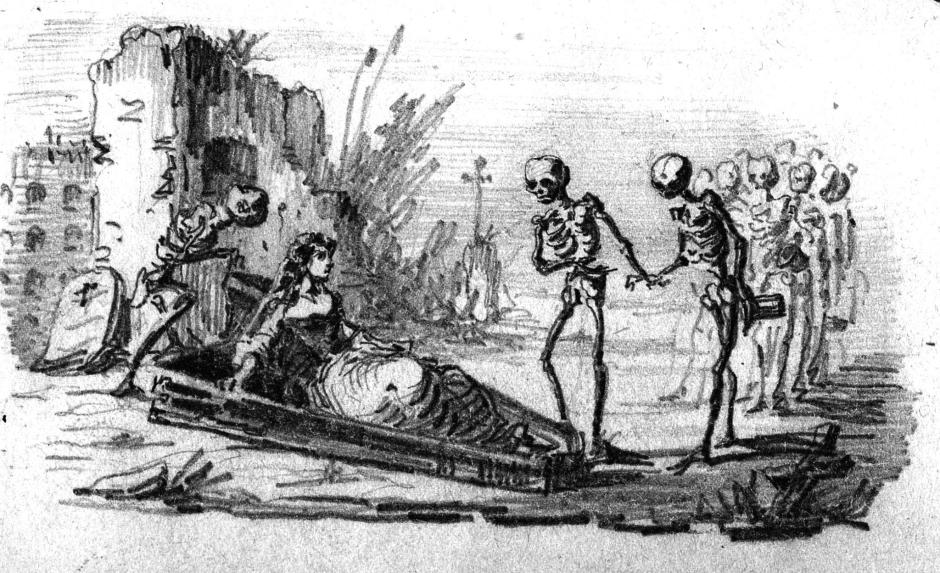

Detalle de 'Les morts pour rire', de Gustavo Adolfo Bécquer

Fueron hijos de pintor. Perdieron al padre a muy temprana edad. A Valeriano le pilló tres años más mayor, a los ocho. A Gustavo Adolfo algo más pequeño, a los cinco. El mayor pudo vivirlo más, quizá por ello se impregnó con más fuerza del arte de su padre y convirtió la pintura en su profesión. El pequeño pudo vivirlo menos y quizá por ello pintará a medias.

Tuvo, como su hermano –hermano al que adoró, con el que pasó tanto tiempo y al que no supo sobrevivir tras su muerte cuando los dos se hallaban en la treintena–, tuvo formación de pintor en el taller de Cabral Bejarano y en el de su tío Joaquín. Fue su primera formación como artista, quiere decirse que fue pintor antes que escritor, pero su tío le invitará a dejarlo. No lo dejará del todo.

Dibujo de esqueletos de Gustavo Adolfo Bécquer

Es verdad que Gustavo preferirá escribir aquello que ve, pero también pintará aquello que escriba. Para lo uno y para lo otro más que nombre tuvo apellido artístico, el castellanizado del «Becker» original de Flandes. Fue Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida, pero Gustavo Adolfo Bécquer.

Cuenta su amigo periodista Ramón Rodríguez Correa que de la Dirección de Bienes Nacionales le echaron por distraer al personal con sus diseños de escenas de Hamlet. También dice Correa en el prólogo a la primera edición de sus Obras (1871), refiriéndose a los dibujos con que acompañaba sus cuartillas, que «rara era la carta que salía de su mano sin ir llena de copias de lo que veía o caricaturas admirables sobre lo que narraba».Le pasó igual con sus Rimas y leyendas. Fue moderno y desafiante de la estética establecida en su dibujo y en sus letras –la unión de las artes inspirada por el romanticismo–. Aparecen en ambos las mujeres muertas, de piedra y diablesas, el diablo seductor y esqueletos, muchos esqueletos.

'Rimas y leyendas', de Gustavo Adolfo Bécquer

En las escenas de Les morts pour rire que conservó con sumo cuidado su musa, la cantante de ópera Julia Espín –a quien dedicó álbumes de dibujos y rimas– aparecen esqueletos cabalgando, tocando el piano, cantando, atendiendo visitas, discusiones y meriendas desde sus ataúdes, jugando al tenis con un cráneo, haciendo malabarismos y acrobacias circenses, asistiendo a una corrida de toros, celebrando un duelo ¿a muerte?; esqueletos obreros que miran con disgusto a esqueletos capitalistas, esqueletos militares que desfilan, esqueletos que participan en una justa medieval, esqueletos que pasean en familia de esqueletos por el cementerio.

No se entiende a Bécquer sin estas bizarreries o extravagancias que nos hacen ver que no solo fue el poeta del amor o, si lo fue, de un amor acompañado de destrucción y de fragilidad. De muerte.