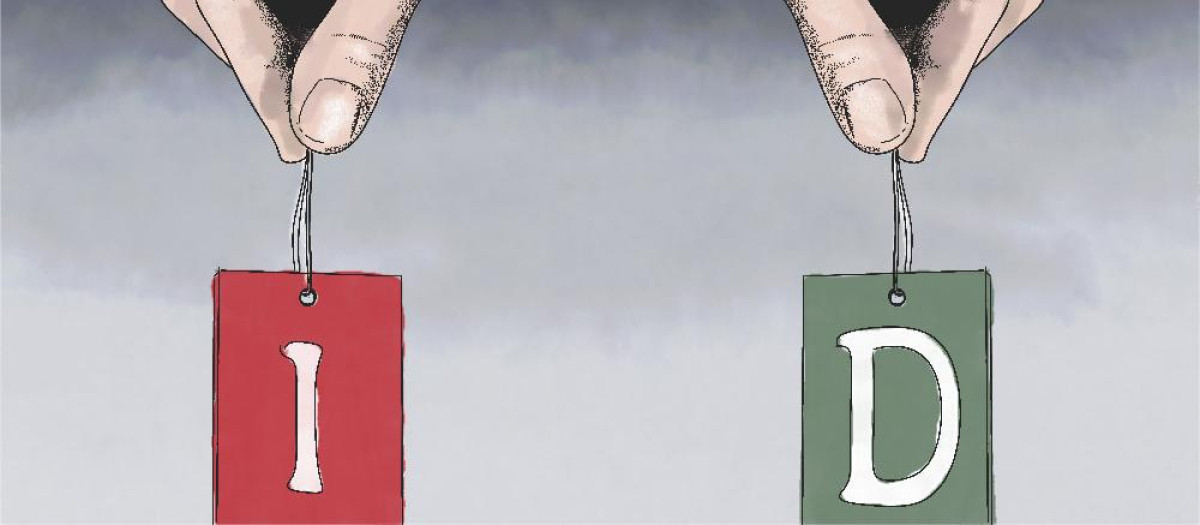

El movimiento dextrógiro

La derecha, antes colonizada por la izquierda, es ahora colonizadora. El tablero, los ejes y clivajes son remodelados de acuerdo a esta estrenada dicotomía

Convocábamos hace una semana en El Debate, a Albert Thibaudet y a su conocido y reconocido teorema sobre el sinistrismo. Desde la Revolución de 1789, afirmaba este reputado crítico literario de la primera mitad del siglo XX, la vida política francesa había sido definida por una dinámica marcada por un movimiento sinistrógiro. Según establecía este teorema histórico-político, desde que la Bastilla fue asaltada por la turba parisina las nuevas fuerzas políticas nacían siempre por la izquierda y presionaban hacia la derecha a todo el espectro ideológico establecido previamente. Sin embargo, Thibaudet, fallecido en 1936, no pudo analizar la continuidad o validez de su teorema en circunstancias históricas diferentes a las que había conocido. Si pudiera regresar hoy a Francia no tardaría en observar que las cosas han cambiado profundamente. Y se toparía con una realidad nueva y desconcertante: el paso desde el viejo movimiento sinistrógiro al nuevo e incipiente movimiento dextrógiro. Las fuerzas que ayer empujaban desde la izquierda hoy lo hacen desde la derecha.

La unidad olvidada de la ideología liberal

Gracias a esta caprichosa mutación de las marejadas políticas, el liberalismo como ideología parece recuperar su unidad de origen. El liberalismo cultural y moral se funde con el globalismo político-financiero encarnado por las grandes multinacionales y las agendas mundialistas. Esto era algo ya perceptible, al menos en germen, en la agenda subconsciente que marcaba el rumbo de los jóvenes bo-bos (burgueses y bohemios) que se alistaron miméticamente en las filas del sesentayochismo parisino. Esta fusión liberal-libertaria representó, más allá de la apariencia de los lemas y las consignas consumidos por la espuma de los días, su precipitado histórico real. No hay tampoco mejor modo que este de interpretar la síntesis superadora que representa hoy el macronismo en Francia, avatar del saint-simonismo otrora influyente dentro y fuera de las fronteras galas, y que hoy resume a la perfección el programa globalista y tecnocrático que seduce por igual al motor izquierdo y derecho del establishment político. Pero mientras este liberalismo de consenso se impone en los gabinetes europeos, el movimiento dextrógiro activa a las pocas voces críticas que quedan en los residuos de la vieja izquierda clásica o en los rescoldos nostálgicos de las promesas incumplidas del socialismo. Anteriormente marginados, anatemizados y expulsados hacia las tinieblas exteriores por la última ola sinistrógira (la histérica-paranoide) brotan hoy fenómenos como el de Sahra Wagenknecht en Alemania o el llamado rojipardismo en España, con discursos críticos contra la inmigración o abiertamente conservadores en el terreno de la moral, la familia o la identidad cultural de las naciones europeas. Con el dextrismo regresan una cierta sensatez y sentido de la realidad a la izquierda utópico-futurista: ¿hemos sido –se preguntan quizá– progresistas por encima de nuestras posibilidades?

Derecha civilizacional y terrorismo intelectual

La derecha, antes colonizada por la izquierda, es ahora colonizadora. El tablero, los ejes y clivajes son remodelados de acuerdo a esta estrenada dicotomía. Izquierda y derecha se siguen oponiendo (o fingen hacerlo) en el campo electoral de batalla aunque sus respectivas fisionomías recuerden muy poco a sus precedentes históricos. Es la polarización binaria, mínimo común denominador del conflicto político, la que resiste, no así el campo de juego, que se ha transformado. El terreno se define ahora principalmente a partir de marcadores identitarios como la inmigración o el multiculturalismo. Sí, hasta el más ciego puede observar que es un campo inclinado que favorece a los jugadores de banda derecha. La identidad que

aquí se maneja, eso sí, es una identidad de patente carácter civilizatorio y no la reglada ideológicamente por el marco pequeño burgués, americanizado y posmoderno que se traducía en la obsesión por el género, las minorías sexuales y raciales, la competencia victimista y ese largo y aburrido etcétera. Nace así una derecha declaradamente civilizacional, como la que encarna Eric Zemmour en Francia. Es una derecha que hace de la defensa de nuestra civilización el tronco principal de un programa político dirigido por una nítida cosmovisión histórica. Se reformula la alternativa filosófica entre la sociabilidad natural de la historia (lo dado o heredado) y el constructivismo artificialista del viejo modelo utópico-mesiánico, el del hombre nuevo sin pasado, herencia ni raíces. Y todo este campo de batalla afecta tanto a la idea de Europa, como a la de la nación y la familia. Dicho de otro modo, arranca en la antropología y se proyecta en el modelo civilizatorio. La política, piel de todo lo demás, no puede evitar ser permeada por este nuevo patrón. Es lo que Zemmour, inspirándose en René Girard, no deja de recordar: "La batalla de Poitiers y las Cruzadas están mucho más cerca de nosotros que la Revolución Francesa y la industrialización del Segundo Imperio”. Nunca desde la Revolución Francesa el pasado religioso ha tenido tanto futuro.

Más concretamente el movimiento dextrógiro consiste en una doble oscilación. Por un lado, se manifiesta en el terreno electoral (último episodio, Países Bajos) pero por otro afecta también, aunque más lentamente debido a la inercia de las viejas estructuras y creencias heredadas, a la opinión pública, obligada a radicalizar sus ímpetus macartistas y canceladores (una vez más la caza de brujas en su versión puritana y yankee). Quiere esto decir que el movimiento dextrógiro es netamente popular (o «populista», de acuerdo con la fórmula de predilección impuesta por los códigos ideológicos de las elites bunkerizadas) y que responde a un principio de realidad crecientemente insubordinado frente al principio de placer encarnado en un Homo Festivus venido a menos (inflación, inseguridad física y vital, achicamiento del futuro biográfico, Estados desnortados y fallidos, desorientación moral y social). Naturalmente, a pesar de esta atmósfera irrespirable o precisamente debido a ella, la dominación cultural y mediática de la izquierda sistémica se vuelve todavía más incontestable. Se trata, no obstante, de una hegemonía amenazada. Resiste solo institucionalmente (universidades y educación estatales, ministerios convertidos en agencias de agit-prop, grupos de comunicación concienciados, periodismo oficial, bancos y multinacionales al servicio del neomaoísmo cultural) y ha dejado de ser creativa para obedecer a un movimiento puramente defensivo. Es una respuesta –casi inmunológica– de repliegue y alerta, que se desinflaría por sí misma de no ser por las crecientes transfusiones financieras en forma de subvención abierta o encubierta por parte del aparato público. Ya señalaba Thibaudet, por ejemplo, que la escuela laica, «piedra angular de la República», tiene la función de «mantener este sinistrismo inmanente» de la vida política francesa. Pieza central de la mística izquierdista, es «el pilar del movimiento a la izquierda». «La función de la escuela», observó también, «es situar casi automáticamente a la izquierda de la generación que se va a la generación venidera».

La guerra en la derecha tendrá lugar

Ahora bien, para el crítico francés, la derecha de la época, arrinconada en el terreno político, resistía en el ámbito intelectual y literario como conciencia moral y barrera invisible frente al mesianismo de la izquierda. Su función social se asemejaba al rol que las ideas ilustradas ejercieron, en las mismas condiciones, durante el siglo XVIII, el siglo del lento caldo de cultivo de 1789 y la raíz primera del sinistrismo. Así, las ideas de derecha, excluidas de la política activa, se replegaban en la literatura y al militar en ese terreno de las representaciones simbólicas, en tanto que depósito acumulado por la tradición histórica, ejercían una forma de

control efectivo. Las letras, la prensa, las academias, los salones, el París decimonónico en suma, otrora amaestrados por el espíritu histórico de la Enciclopedia, se movían ahora hacia la derecha por un movimiento global, por un impulso interior como el que constreñía a los grupos políticos a clasificarse en la izquierda. En las letras, «el dextrismo es casi tan normal, o casi tan evidente como el sinistrismo verbal del Parlamento», afirmaba Thibaudet. Ciertamente, nuestro autor conoció el esplendor literario y la influencia en el debate público de figuras nacionalistas de la derecha como Barrès o Maurras. Pero no fueron una excepción y se apoyaron en ilustres precedentes. Gran parte de la mejor literatura de los siglos XIX y XX se resistió a los dogmas del progreso y el optimismo histórico, rechazando todos los ismos modernos, desde el cartesianismo hasta el racionalismo materialista o determinista. Thibaudet aprobó la armonía así lograda contra los extremos, con la política y la literatura en equilibrio a ambos lados de la balanza.

En este sentido hay algo que distingue netamente el movimiento dextrógiro contemporáneo del sinistrismo perspicazmente retratado por Thibaudet. En su estado actual no parece que las viejas ideas de izquierda, más allá de los oxidados comités de vigilancia y otros cordones sanitarios, puedan ejercer hoy ninguna forma de barrera moral frente al populismo derechista, nacionalista, identitario o autoritario. Antoine de Compagnon ha sido muy explícito sobre la durabilidad del teorema Thibaudet y no cree que siga resultando válido en nuestra época en su versión invertida. Lo característico, según su análisis, del dextrismo contemporáneo es que se trata de un movimiento total, popular e intelectual al mismo tiempo: «el tiempo del desfase ha terminado, y la vida intelectual y literaria parece estar ahora en sintonía con la vida política, ya no se opone a ella, ya no se resiste a ella. Ambas están sincronizadas, se inclinan a la derecha, se acomodan a la derecha, confirmándose y reforzándose mutuamente». Habla naturalmente, y en primer lugar, del caso francés, pues Francia y su revolución marcaron el paso y el compás del sinistrismo. Hoy Francia ya no ejerce esa tutela moral e histórica y no se puede esperar el mismo efecto de contagio ignorando el papel de los Estados Unidos como la nueva París o Moscú del sinistrismo posmoderno. En todo caso, sí parece oportuno interrogarse sobre el impacto y duración del movimiento dextrógiro. ¿Se tratará de una pausa, de un paréntesis en el largo camino hacia el inevitable progreso de la humanidad? ¿Este interregnum alumbrará una nueva ilustración o conciencia crítica contra el poder autoritario presuntamente en gestación? Son muchos los factores que entran en juego y no existe solución mágica para construir el tipo de vaticinios que proliferan en medio de toda época convulsa. Dejaremos pues de lado el arte de la adivinación, habitualmente aledaño al desatino, para centrarnos en el análisis de los factores que pueden malograr este horizonte esperanzador o inquietante según los gustos.

Aunque en el plano intelectual el movimiento dextrógiro se muestra singularmente creativo en relación con el desierto sociológico precedente en la órbita derechista, es una galaxia desordenada y no ejerce la influencia que podría esperarse en un contexto tan favorable. Atrae a intelectuales y pensadores independientes, no pocas veces perseguidos por el establishment mediático-cultural, algo que debería hacer más seductor y atrevido su mensaje entre las nuevas generaciones. No hace falta citar todos los nombres que ilustran esta nueva realidad. Basta con observar que la protesta y la transgresión cambian de bando y que el proceso valida y acelera el movimiento.

La derecha sistémica parece así llamada a declararse abiertamente como la izquierda del mañana. En realidad, su situación resulta enternecedora, pues angustiada por complejos y culpas ya aspiraba desde hace décadas a encarnar la izquierda de ayer. Siempre a la merced de

fuerzas y circunstancias históricas que es incapaz no ya de dirigir sino siquiera de anticipar, ciega ante el futuro que se dibuja en el horizonte, esta derecha establecida no parece llamada sino al papel de comparsa que ya viene practicando. Es en ese contexto donde resulta inevitable que la guerra en la derecha tenga lugar. Es la tesis desarrollada por Guillaume Bernard en Francia en una obra del mismo título (La guerre à droite aura bien lieu. Le mouvement dextrogyre), una actualización de las tesis de Thibaudet en el contexto político francés del siglo XXI. En ese combate, que marcará buena parte del debate político de las próximas décadas, conviene evitar que el dextrismo ascendente se deje hechizar por sus peores demonios. Inspirándonos en reflexiones de autores como Kuehnelt-Leddihn, Chantal Delsol o Russell R. Reno, citaremos al menos tres.

Viejas tentaciones del temperamento conservador

El primero consiste en el punto de vista del «yo ya te lo había dicho», tentación habitual que aporta cada vez menos pero que resulta irresistible para muchos en vista del colosal fracaso de las políticas progresistas. Sin duda algunos viejos conservadores fueron brillantes en su crítica y anticiparon muchos de los males que hoy sufrimos. Hubiera sido razonable haberles prestado mayor atención. Sin embargo, ni una inteligencia destructiva ni el humor más mordaz son hoy suficientes. Se requiere un talento creativo y no solo augurios del pasado o del futuro. Este primer defecto colinda con otro también frecuente en los mismos círculos.

En El crepúsculo de lo universal, Chantal Delsol observa que la guerra de dioses en que vive inmersa nuestra civilización occidental suscita por parte de los populismos identitarios una reacción apasionada en el sentido contrario al marcado por la brújula progresista. Esta reacción encuentra refugio en una versión secularizada o explícitamente religiosa de la idea del Katechon. Si el milenarismo es la imagen cristiana a la que se acoge la escatología progresista, el Katechon, misteriosa figura paulina de la Epístola a los Tesalonicenses que representa el dique frente a la anomia del Impío, es su equivalente en la cosmovisión decadentista y desesperada de sus opositores europeos. Paradójica situación, pues ni los primeros creen ya en su victoria ni los segundos aspiran a que su resistencia prometa nada más allá de la garantía de un combate perdido de antemano. ¿Se ha quedado el timón de la historia sin rumbo ni patrón? Lo que es seguro es que no ha desaparecido la tripulación. Desechado el paraíso progresista de las islas vírgenes e idílicas prometidas por la navegación moderna, tampoco podemos asumir el naufragio como el triste destino de la humanidad. Reno recuerda que el conservadurismo de posguerra, también influenciado por una atmósfera insana y apocalíptica del todo-o-nada, se veía tentado por una reacción especular al progresismo, un radicalismo paralelo que concluía que todo estaba perdido. De acuerdo con esta lectura impetuosa y a veces sectaria, la línea de disolución se ha cruzado hace ya tiempo y no cabe retorno posible. Pero sabemos, afortunadamente, que no es cierto. Ninguna de las utopías destructivas de jacobinos, nazis o bolcheviques fue capaz de destruir todo lo verdadero, bello y justo. Sería tanto como decir que la historia de resistencia de nuestros antepasados no dio su fruto, que su testimonio no sirvió de nada. Refugiarse en el derrotismo decadentista solo puede conducir a la desesperación. Y no es solo que no haya nada más estúpido, como recordaba Maurras, que la desesperación en política. Es que no se puede hacer de la desesperación una política.

Demasiados siglos de derrotas conservadoras han hecho de la derrota una señal de la política conservadora. El fondo psicológico de esta actitud es una cierta repugnancia hacia la vida, una falta de imaginación orientada por la negación sistemática. Una negación en la que late un germen de esterilidad y, lo que es peor, una reverencia inconsciente ante la superioridad histórica y moral del sinistrismo. Se manifiesta así el riesgo de la autocaricatura perezosa y

condescendiente, la que aparece al mirarse en el espejo roto de los progresistas. Es un arma que la izquierda sistémica, enclaustrada en la propaganda inquisitorial de la causalidad diabólica, utiliza y utilizará cuantas veces haga falta, a modo de comodín. Si el movimiento dextrógiro se contenta con ser simplemente una forma rabiosa de anti-izquierda seguirá, sin saberlo, bajo la alargada sombra sinistrógira. Es una sombra siniestra, por lo que también es preciso enmendar dicha mortífera propensión.

Este último defecto del espíritu se da la mano con otro de los pecados mortales del viejo derechismo: la confianza excesiva en las virtudes de la fuerza, «la fe ciega en el poder de la espada, en la mágica fuerza del sable de los gendarmes y en el arresto policial» (Kuehnelt-Leddihn). El gendarmismo es, una vez más, la presunta solución política que el derechista propone para la copia invertida que se construye mentalmente de la ingenua confianza remotamente pelagiana del izquierdista en la naturaleza humana. La idea de proclamar la verdad siempre que cuente con el aval del Estado y el respaldo de la policía no augura precisamente lo mejor, advertía también el noble católico austriaco. Esta excesiva confianza en la fuerza puede conducir al alejamiento del espíritu y del necesario esfuerzo de una creación intelectual ajena a la nostalgia evocadora de esos tiempos pasados que, aunque nunca se vivieran en primera persona sino más bien en la generosa imaginación retrospectiva de cierta molicie conservadora, fueron por supuesto siempre mejores. El pesimismo, con todo su venerable prestigio intelectual, puede ser también el pretexto preferido de esa cobardía que se oculta tras el dedo meñique o la porra policial.

«Incluso en una sociedad decaída y desmoralizada, una mujer puede tener un hijo», nos recuerda Reno. El desencantamiento nunca es completo, lo sagrado siempre llama a nuestra puerta, los dioses fuertes terminan por regresar de su exilio. Allí donde crece el peligro crece también lo que salva (Hölderlin) y solo donde hay tumbas puede haber resurrecciones (Léon Daudet). Escribió por su parte Gómez Dávila que siempre hay Termópilas donde morir. Lo hizo a sabiendas de que la muerte nunca fue la última palabra en la historia de las Termópilas que en el mundo han sido. Los ojos del héroe ven más allá de la muerte y en su brillo se anuncia el porvenir de su pueblo. De los altares olvidados del progresismo pueden hacer los demonios del conservatismo una morada en la que cobijar un ídolo de signo contrario pero de resonancias quietistas equivalentes: el de un retorno inevitable de lo santo sin el concurso de la libertad, de la inteligencia y la virtud de los hombres.

Nostalgia del destino

Sabemos bien por la historia que todo proyecto de rearme moral requiere imperativamente de una «aristocracia de intemperie», como la llamó con fórmula certera Juan Ramón Jiménez. Esta aristocracia tendrá que abrirse paso en un mundo marcado por la «tragedia bajo un cielo vacío» (Jan Kott). Puede que no resulte sencillo identificar ahora a los miembros de esta caballería invisible pero tampoco conviene abatirse en la impaciencia. Afortunadamente esta última no es una lacra típicamente conservadora y podemos confiar quizá en las virtudes naturales de espera y esperanza que adornan a los adalides de las viejas tradiciones. «No importa que los caballeros sean mendigos, con tal de que los mendigos sean caballeros», dejó escrito Vázquez de Mella. Cuando surjan esos caballeros no los reconoceremos por su desafiante apariencia de mártires ensangrentados ni por sus violentas o iracundas diatribas contra el caos reinante. Tampoco por el desenfreno de las pasiones desesperadas ni por la mística redentora del revólver, a medio camino entre la prehistoria y la profecía. Los reconoceremos más bien por la marca de los escasos uniformes morales que portaban en los cuarteles de invierno los emboscados del Olimpo invertido que hoy se desmorona. Dentro de esos uniformes vivieron, pensaron y creyeron los únicos hombres que confiaron en el porvenir de un destino que no parecía tenerlo.