El óleo de Sandra Gamarra 'Racismo ilustrado III', que forma parte del proyecto 'Pinacoteca migrante'

España se ofrece como «carne de cañón colonialista» en la Bienal de Venecia

Una pintora peruana representará al país en la más antigua de las exposiciones de arte moderno con una propuesta para denunciar el «bicho monoteísta» de la discriminación racial y el expolio, que reflejarían los museos europeos

La frase de Bismarck no por conocida (aunque algunos la juzguen apócrifa) ha dejado de tener plena vigencia en nuestros días. Aseguraba «el canciller de hierro» que «España es el país más fuerte del mundo: los españoles llevan siglos intentado destruirlo y no lo han conseguido». En esta ceremonia de la confusión y la estulticia que vivimos ahora, resulta algo descorazonador comprobar cómo, una vez más, nuestra capacidad para dispararnos voluntariamente en el pie sigue intacta. No hay más que asistir, con cierto y renovado bochorno, al más reciente capítulo en la campaña «descolonizadora» (sin que hasta ahora se haya concretado en qué consiste tal asunto, aunque como veremos ya se está empezando a arar el baldío terreno) que el ministro Urtasun lidera con numantino empeño.

Resulta que para representar a España en la 60ª edición de la Bienal de Venecia se acaba de elegir a una pintora peruana, Sandra Gamarra. Nada que objetar a que un artista latinoamericana nos exprese en tan reconocido evento, aunque en principio pueda parecer algo poco habitual. De hecho es la primera vez que ocurre. Lo normal, hasta ahora, era que se designara a un español, lo mismo que sucede habitualmente en las olimpíadas (sí, es verdad, hasta allí se envían a veces atletas nacidos en otros lugares pero previamente han obtenido nuestra nacionalidad).

Una pintora peruana que promueve el revisionismo

Obviemos ese detalle. Al parecer, Gamarra lleva ya dos décadas residiendo en España, lo que seguramente le habrá permitido desarrollar una mirada lo suficientemente amplia, lúcida y reveladora sobre el patrimonio artístico del país que quizá le haya servido para enriquecer su propia obra, estableciendo un diálogo siempre iluminador que encontrará un eco privilegiado en el curso de la muestra internacional de arte contemporáneo más antigua del mundo.

Habría que ver si, en el caso contrario, las autoridades peruanas enviarían a un escultor español, afincado en esa noble tierra, para que los representara en un gran evento de amplia repercusión en el mundo artístico. Pero no se trata de instigar pequeños enfrentamientos, inútiles querellas. Este país siempre ha mostrado su ejemplar generosidad a la hora de acoger a escritores, músicos o pintores de la otra orilla, propiciando incluso movimientos como ese «boom» que tanto hizo por promover a autores de aquel continente, como han reconocido desde Cortázar hasta Vargas Llosa.

El asunto aquí no es tanto la nacionalidad de la persona escogida para representar a España como la naturaleza de la operación que se pretende llevar a cabo con este gesto. Baste escuchar el batiburrillo de ideas que la pintora limeña ha esbozado en la rueda de prensa con motivo de su designación para darse cuenta del error que se ha cometido. Naturalmente todo un logro a la luz de los dictados del ministerio. Gamarra pretende nada menos que transformar el pabellón de España en la bienal en una suerte de espacio que propicie una revisión actual, a la luz de las nuevas teorías que defienden los partidarios de la «descolonización» de los museos, sobre algunas de nuestras formidables aportaciones al patrimonio universal del arte, o de otros artistas europeos cuyas obras engalanan nuestros centros artísticos.

Bichos, discriminaciones y expolios

El «bicho monoteísta», que en sus palabras se encuentra en el interior de cada museo, invitaría a los visitantes a «encontrar la única verdad que creen que es cierta», y que por supuesto tiene que ver con esa visión sesgada de la historia que han impuesto sus vencedores, o sea, los países colonizadores. La creadora se propone «intervenir» en algunas de esas obras, reflejo de la discriminación racial, el expolio de las riqueza de aquellas tierras o la implantación forzosa de nuevos cultivos llevados desde Europa. Una de sus creaciones es Máscaras mestizas III, basado en el célebre Grupo familiar ante un paisaje del pintor holandés Frans Hals, y que cuelga en la actualidad de las paredes (quién sabe por cuanto tiempo…) del madrileño Museo Thyssen.

En el cuadro original se puede ver a una familia de rasgos europeos, un matrimonio y sus dos hijos, posando alegremente para Hals mientras parecen disfrutar de un ameno día de campo. Con ellos, formando parte del mismo retrato, entre la mujer y la hija, figura además un niño negro, seguramente un sirviente. Todos van vestidos al modo de la época, aunque este último viste de otro color, un atuendo algo más sencillo, en tonos ocres y blancos. Pues bien, en la versión «actualizada» de la tela, Gamarra difumina rostros y figuras con predominancia del rojo para resaltar sobre el resto, con un color aún más negro, la cara y las manos del chico que no pertenece a la familia, el supuesto esclavo. En las cuatro esquinas del cuadro se incluyen además unos más pequeños con personas de color en entornos más actuales, diversos e inclusivos.

'Máscaras mestizas I', la obra que Sandra Gamarra llevará a la Bienal de Venecia

Fantástica aportación. ¿Una denuncia de la esclavitud? ¿Era necesario enmendarle la plana a Hals, que simplemente se limitó a retratar una escena familiar? ¿Debemos quemar el cuadro original simplemente por ofrecer información acerca de lo que era la vida en otro siglo, otro momento histórico? ¿Alguien debe pedir perdón por exhibirlo? Y si es así, ¿quién o quiénes? ¿Quizá el museo, el Thyssen madrileño, por exponer una obra cuyo racismo podría situarse en el ojo de la persona que la contempla?

Sostiene Gamarra, cuya aportación para Venecia ha titulado «Pinoteca migrante», que «la propia idea de que el arte tiene que llevarte a una contemplación es un paradigma que podemos romper, porque ese mismo estado de contemplación es dependiente de mano de obra, de extracción, de toda una estructura (sic)». Y añade que «toda esa información debe ser permeable y porosa en los museos». Tampoco hay que romperse tanto la cabeza. Efectivamente, uno debería acudir preparado a ver una exposición, si quiere.

Desde luego es lo ideal, pero lo mismo ocurre con un concierto en el que se vayan a interpretar las Suites para violonchelo de J. S. Bach o una ópera como el Bomarzo de Ginastera. Y tampoco es cuestión de sumergirse en el Ulyses de Joyce sin cierto entrenamiento previo. Pero no por eso hay que convertir los museos en aquelarres o retirar cuadros que puedan resultar ofensivos a los ojos de alguien por asociaciones que lleguen a establecerse con la sensibilidad y los modos de pensar y actuar de otras épocas. También la crudeza de algunas obras de Francis Bacon podría molestar a algunas personas; y no digo nada de los defensores de los derechos de los animales en el caso del reconocido pintor británico.

El fecundo mestizaje, modelo de convivencia

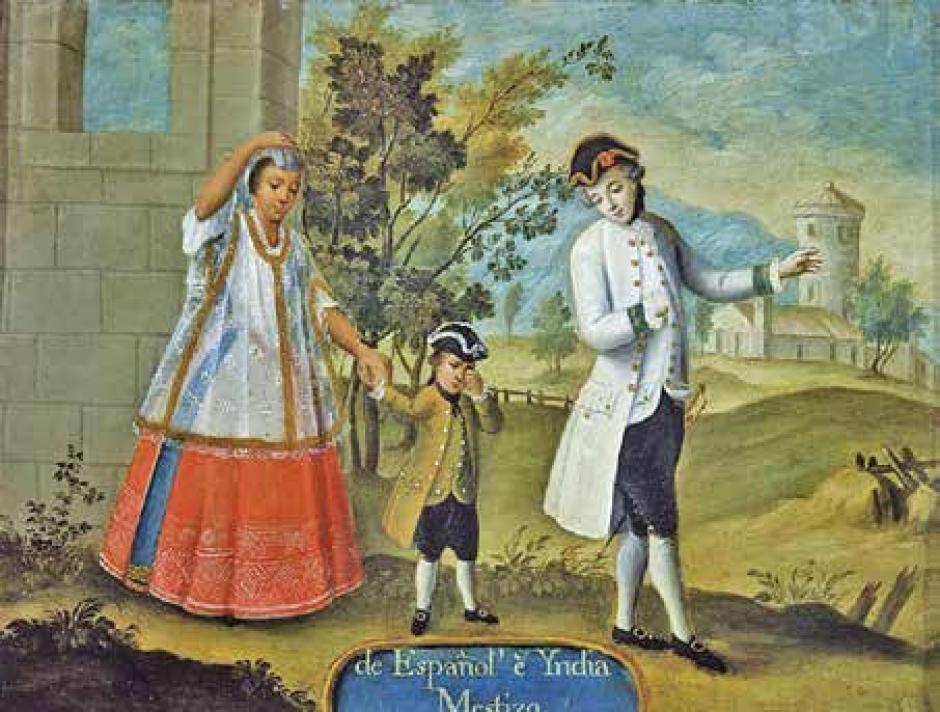

Imagino que ya no por mucho más tiempo, pero el Museo Nacional de Antropología, también sito en la capital, alberga un cuadro titulado De español e india, mestizo, perteneciente a la serie de castas del Virrey Amat. En el lienzo se puede ver a una pareja, un hombre blanco y una mujer indígena, con el fruto de su unión, un bebé de tez algo más clara que la madre. Desde luego era lo más habitual en aquel momento, porque afortunadamente no existieron las discriminaciones raciales que en otros lugares de América, algo más al norte, luego han derivado en graves conflictos todavía por resolver en el presente.

'De español e india, mestizo', cuadro del Museo Nacional de Antropología

Quizá el título de ese cuadro no parezca lo más políticamente correcto en nuestros tiempos, pero refleja una realidad insoslayable, la de la prolífica mulatización que comenzó al poco de poner el pie los primeros españoles en la antigua Española, hoy territorio compartido por la República Dominicana y Haití. La propia corona propició, desde el comienzo, las uniones entre españoles e indígenas, algo que tuvo reflejo en el mestizaje, fuente de contrastes que hoy constituye una de las mayores riquezas de aquel continente y contribuyó a unir a las personas, propiciando una mayor tolerancia .

En muchos casos los conquistadores se sirvieron de aquellas mujeres como criadas en precarias uniones de hecho. Y fueron los religiosos franciscanos quienes alentaron la celebración de matrimonios cristianos, para que al menos los hijos reconocidos adquiriesen derechos. Los monarcas no solo no se opusieron, si no que dispensaron a los españoles y las indígenas que desearan casarse que lo hiciesen sin necesidad de solicitar autorización, como un acto libre y voluntario.

La cacica y el pobre conquistador

En otras ocasiones, fueron los propios caciques, las autoridades nativas del lugar, quienes complacidos entregaban a sus hijas como esposas al «invasor», seguramente en función de sus propios intereses. Y es célebre el caso, recogido en un célebre mural del gran pintor español José Vela Zanetti, expuesto en el Palacio Consistorial de Santo Domingo (ahora van y lo retiran…), que muestra el primer encuentro entre la cacica Catalina y Miguel Díaz de Aux, un menesteroso prófugo de la justicia que caminaba entre desorientado y hambriento por la ribera de un río, del que la indígena se prendó nada más verlo formando inmediatamente una familia con él. Tuvieron dos hijos, y uno de ellos partiría rumbo a México para participar en la construcción de aquel gran país.

Así surgió la Era Moderna, y nada va a cambiarlo ahora por más que nos empeñemos en otra cosa. Parece que algunos han llegado tarde al estudio de la historia, y aún acaban de enterarse de que la conquista, que ellos entienden que solo se hizo «a sangre y fuego», con la imprescindible complicidad de la Iglesia católica -faltaba más- resultó una empresa colosal, que transformó el mundo en todo su conjunto. Un clérigo, Antonio Montesinos, fue el primero en clamar contra los excesos de los invasores, desde el púlpito, con frases contundentes junto a otras poéticas: «¿cómo estáis en tanta profundidad de sueño tan letárgico dormidos?», para denunciar los abusos contra los indios. Los derechos humanos se fundaron a partir de las concepciones de los primeros cronistas de Indias, que creyeron hallar en aquellos acogedores nativos (no todos, los hubo temibles, y entre ellos cometieron horrendos crímenes), descritos por Colón como seres angelicales en su pureza y bondad, la mejor versión del hombre, en armonía con la naturaleza.

El término se las trae, pero también se habla de «aculturización a la inversa» para referirse al modo en el que los españoles recibieron de los nativos aportes muy relevantes en su proceso de adaptación al nuevo medio. Los hubo en la artesanía, en los hábitos alimenticios y en el lenguaje, desde que el Covarrubias acogió muy temprano la versión de los indios taínos de su embarcación como canoa. De esa manera se amplió la base del español, a la vez que se legaba al nuevo territorio otro idioma, arquitectura, arte e instituciones.

¿Se pudo hacer de otra manera? Seguramente, pero sería mejor pensar en cómo construir el futuro aprendiendo de los errores cometidos, en lugar de flagelarnos con inútiles revisionismos que sólo van a servir para abrir viejas heridas y confundir a quienes se quedan en la hojarasca de acontecimientos complejos que exigen estudio, comprensión y, sobre todo, altura de miras, matices.