Edificio que fue el cementerio de los elefantes

El portalón de San Lorenzo

El cementerio de los elefantes

El Consejo de Estado es una especie de jarrón de lujo, lustroso, pero sin ninguna utilidad ante las decisiones unilaterales del Gobierno

Los que tuvimos la suerte de trabajar en una gran empresa como fueron la Electromecánica, Westinghouse, Asland Asociada, Marconi, Bressel, Standard Eléctrica o Altos Hornos, por citar algunas, pudimos comprobar innumerables experiencias y anécdotas vividas, aunque sólo fuera por la cantidad de trabajadores presentes.

Una de ellas, creo que común a la mayoría de empresas de este tipo, era la existencia de un «cementerio de elefantes» en el que veían pasar lentamente los días antiguos profesionales y dirigentes defenestrados, con un pasado importante años antes y que, con el paso inexorable del tiempo, la empresa trataba de quitárselos de en medio por multitud de procedimientos, o al menos «arrumbiarlos» en un sitio donde no molestasen mucho. Igual que esos grandes mamíferos que cuando se vuelven mayores y pierden sus dientes se retiran a determinadas concretas zonas de su selva, pradera o sabana a esperar pacientemente morir porque ya no se sienten útiles. La diferencia es que estos animales lo hacen voluntariamente.

Todavía recuerdo cuando la dirección de mi empresa Westinghouse, desde la distancia de la central en Madrid, señaló para tal destino a todo un destacado y eficaz jefe de División en Córdoba, que había sido el principal protagonista de la época más boyante de la fabricación de motores y de la creación de la División de Herramental, posiblemente una de las más modernas y adelantadas de Europa. Este hombre, tremendamente trabajador y entregado a su puesto, cuando le llegó una cierta edad no se quería prejubilar (tenía 63 años) y además su División había perdido peso. Quisieron «largarlo» como fuera, recurriendo incluso a procedimientos médicos para inhabilitarlo. Una vergüenza y un trato bochornoso a una persona para la cual la fábrica había supuesto casi todo en su vida.

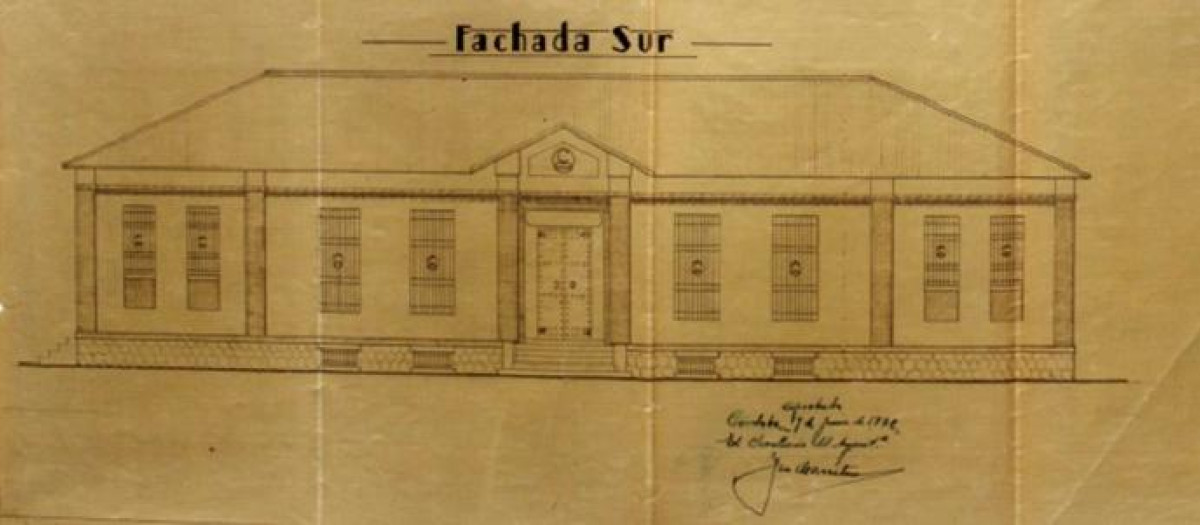

No hacía falta subir a niveles tan altos en la escala para acabar en ese cementerio. Ese trato también lo recibió el ingeniero José Leiva, otro que vivió su tiempo de oro en la sección de motores (Plataforma) y uno de los trabajadores más veteranos de toda la fábrica. Allí en los motores coincidió en un equipo excepcional compuesto por, entre otros, Juan Sánchez Cañas, el arabista Manuel Ocaña Jiménez, Rafael Morales Rodríguez «Zapatones», los hermanos Vicente y Antonio Crespo, Rafael Ruiz Lucena, Enrique de Vigueras, Rafael Muñoz «El Corchao», por citar unos pocos. Estuvo en el «cementerio de los elefantes» más o menos desde que cesara la actividad de la fábrica de motores en 1963. Desde entonces esperaba allí, sin ocupación importante aparente, hasta que le llegara la edad necesaria para jubilarse.El recinto de este «cementerio de elefantes» estaba situado nada más entrar en la fábrica por la parte antigua a través de las instalaciones de la Electromecánica, y detrás del edificio del Economato. Eran unas oficinas antiguas que fueron las primeras que construyó el primer director de la Constructora Nacional de Maquinaria Eléctrica don José Segela Nogué (1900-1988). Este edificio desde mediados de los cincuenta del siglo XX, fue abandonado y los servicios centrales que allí había, se trasladaron a las nuevas fábricas que se levantaron al otro lado de la vía de Málaga. En un flanco lateral y junto al Fichero de entrada, se habilitó el Economato, y por citar más cosas que allí había, tenemos que decir que había un gran pozo compartido con la Electro Mecánicas que tenía un caudal aforado de 9,60 litros por segundo, lo que da una idea de la riqueza de aguas subterráneas en esa parte de Córdoba, cuyo destino actual ni se controla ni se conoce, aunque todos podemos suponer cuál es.

Ese olvidado edificio, hasta que años después fuera remodelado por Cenemesa para instalar allí sus nuevas oficinas de administración, era un enorme y elegante edificio lleno de despachos, que se empezaron a llenar de teléfonos para los más afortunados. A esos despachos se iban retirando todos aquellos con un protagonismo anterior en la vida de la fábrica cuyo tiempo, según la empresa, ya había pasado. Con los que tenían ese teléfono que, en teoría, los unía con el resto de los edificios de la fábrica, se montaba el «paripé» de que seguían en la brecha, la mayoría en cargos «ad hoc» muy «floreados» pero sin trascendencia alguna en el devenir empresarial. Eran cargos nuevos que se creaban con nombres rimbombantes como «jefe del parque de chatarra», «jefe de análisis de costes» o «jefe de pedidos perdidos». Y es que la creatividad para inventarse nombres y cargos de este tipo era muy alta. Pero a otros muchos «exiliados», sin cargo ni teléfono, ni siquiera les quedaba el consuelo de alguna llamada, aunque fuera sólo para pedirle que se asomase a la ventana y dijera si llovía o hacía sol. Eran personas que no contaban para nada.

Nos contaba Rafael Parra Bermejo, el eficiente encargado del cercano Economato, que estos inquilinos, con todo el tiempo del mundo disponible, solían acudir a su edificio para poder entablar conversación con algún cliente que les escuchara. Cuando estos hombres se marchaban definitivamente de la fábrica, si tenían algún cargo, éste, por lo general, desaparecía. Apagaban por última vez la luz del despacho y quedaba clausurado hasta que llegase un nuevo inquilino. Los pocos papeles o carpetas de archivo que hubieran quedado acababan en muchos casos en la caldera.

En aquel desolado «cementerio de los elefantes» estuvieron Reyes, Maroto, Blanco, Rueda, Sánchez, Martínez, Rodríguez, Cobos, el citado José Leiva así como un montón de personas que no recuerdo. De todos ellos, Leiva era de los pocos que no se contentaba con estar allí «aparcado» y se movía de aquí para allá por todos los edificios de la fábrica, aprovechando sus últimos años en la empresa para vender a amigos y antiguos subordinados fondos «Crecinco», que en aquel año de 1966-67 habían dado una impresionante rentabilidad del 25,88 %.

Por eso no nos extrañábamos cuando veíamos al señor Leiva, que era todo educación y saber estar, pasarse por las modernas oficinas de División de Aparellaje e intentar convencer a las secretarias Lola Herrera, Isabelita Rodríguez, Carmen Martínez y Esperanza Ponte para adquirir los fondos. Algunas veces también se atrevía a entrar en el despacho del ingeniero Gregorio Díaz mientras éste, acompañado por Antonio Varo García y el siempre locuaz Gabriel Álamo, discutía sobre prototipos relacionados con la nueva tecnología que se avecinaba de los «circuitos impresos».

Muchos años más tarde, el jueves 19 de mayo de 1979, en la prensa aparecía el siguiente artículo:

«Banca Mas Sardá ha sido autorizada por la Dirección General de Política Financiera, del Ministerio de Economía, para actuar como banco depositario de Crecinco, Fondo de Inversión Mobiliaria. Coincidiendo con dicha autorización, Banca Mas Sardá ha adquirido el capital social de Hispanibec, SA, sociedad gestora de Fondos de Inversión Mobiliaria, por lo que asume, a partir de ahora, la responsabilidad en la administración y gestión de Crecinco. Cabe señalar que este fondo de inversión fue de los primeros que salieron al mercado financiero...»

No cabe duda de que el señor Leiva había sido todo un pionero en productos financieros de gran éxito. Lo curioso es que, según me contó Manuel Flamil Cañete, también trabajador de la fábrica (y, sobre todo, muy conocido por sus grandes conocimientos en astronomía), y que llegó a conocerlo perfectamente (había sido, incluso, el presidente de su tribunal de examen el día que tanto él como Marcos Herrera Aranda y Fernando García Noci optaron por una plaza de oficial de primera administrativo), Leiva nunca invirtió en fondo financiero alguno, ya que era un hombre de toda la vida en estos temas del dinero, donde lo que pudiera tener lo guardaba poco menos que en un calcetín o debajo del clásico ladrillo.

Este es un retazo de la historia del «cementerio de elefantes» que conocí en mi fábrica de Westinghouse de Córdoba. Ese apartado lugar donde pasaban el tiempo como buenamente podían grandes profesionales desplazados de los centros de decisión, en muchos casos con motivos tan poco justificados como la propia edad. Pero es que, además, la informática ya se echaba encima, y muchos de sus antiguos trabajos burocráticos dejaban de tener sentido. Con todo ello, el «cementerio» era un sitio que no desbordaba ilusión, precisamente, y que sólo las personas con mucha personalidad como Leiva eran capaces de sobrellevar.

Edificio del Consejo de Estado (Madrid)

El Consejo de Estado

Qué diferencia entre este «cementerio de elefantes» y los que se han montado para su «retiro dorado» con nuestros impuestos los políticos que nos gobiernan o malgobiernan. Como ese Consejo de Estado, heredero en la lejanía de aquel cuerpo de consulta con el mismo nombre implantado por Carlos I allá en 1526, a imagen y semejanza del organismo que ya existía en sus tierras del Imperio para asesorarle, inicialmente sólo en los complejos asuntos de la política exterior. Con el tiempo, fue ampliando su campo de actuación a toda la política real.

Llegada la democracia, y estando previsto en la Constitución, con la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, pronto se empezó a regular el funcionamiento del actual Consejo de Estado, organismo exclusivamente consultivo y limitado a dar su opinión fundada sobre el objeto de la consulta o a proponer otra solución más adecuada. En teoría, un consejo de «sabios» por encima de las disputas políticas, con indudables conocimientos y rigor jurídico, destinados a velar por el buen hacer normativo de la Administración.

En la actualidad es un cuerpo judicial compuesto por 31 «prestigiosos» consejeros de distintas procedencias, incluidos antiguos cargos políticos de gran relevancia, como expresidentes del Gobierno. Hay cuatro salas: la Sala Plena, la Sala de lo Contencioso, la Sala de Gobierno y la Sala de Consulta y Servicio Civil. Tiene un coste de 17 millones de euros de anuales, y cada miembro tiene garantizado unos ingresos brutos de alrededor de 90.000 euros.

Todo muy bonito si este Consejo realizase su función y, aunque sea un «pelín» caro, con ello estaría justificado. Pero hete aquí que llega la controvertida Ley de Amnistía, posiblemente la ley donde un organismo de este tipo más debería de actuar, y el ejecutivo de Pedro Sánchez (más bien Pedro Sánchez y sus palmeros) ni le ha pedido opinión ni piensa pedirla. «Si nos preguntan, ahí estamos. Si no, no. Lo hacemos así con todos los temas. Es como funcionamos», ha sido su respuesta. Es curioso cuando un miembro de este Consejo de Estado, como es Juan Carlos Rodríguez Ibarra, durante 24 años presidente de la Comunidad de Extremadura, dijera en relación con la Ley de Amnistía: «¿Cómo soportar que alguien viole a 40 millones de españoles?» Y a pesar de eso, el organismo del que cobra, no haga nada.

En una palabra, que el Consejo de Estado es una especie de jarrón de lujo, lustroso, pero sin ninguna utilidad ante las decisiones unilaterales del Gobierno y las «fundadas» opiniones «jurídicas» de «expertos», como Otegui, Puigdemont o el propio Rufián, que se destacan por ser miembros de la peña «España de mis amores», y que hayan sido ellos los que han «asesorado» al Gobierno de Pedro Sánchez a redactar esta controvertida Ley de la Amnistía. Lo mismo es que el Consejo de Estado estará sólo para asesorar en temas más trascendentales, como la forma y extensión de los tatuajes o la publicidad sexista. Quizás sea así y lo mismo estoy equivocado, pero a mí me da la impresión de que más que un «cementerio de los elefantes» es un «panteón de oro» para el retiro final de los políticos y sus paniaguados de partido.