Un pozo sin fondo

Ningún país ha progresado exigiendo a los suyos cargas que exceden sus capacidades de pago, ni dejando de asegurar que cada céntimo recaudado se gaste con el escrupuloso rigor y la sensatez con el que lo haría su propio dueño

Cuando en una sociedad resulta más rentable quedarse en la cama que levantar la persiana cada mañana, es que algo grave le sucede. Y si esa haraganería es sufragada por un dinero público que sale del bolsillo del esforzado madrugador, ya ni les cuento. Este estado de cosas me lo resumió hace tiempo uno de estos últimos héroes: «al hablar sin cesar de solidaridad, persiguen freírnos a impuestos para mantener a vagos». No se refería mi interlocutor al imprescindible gasto dedicado a paliar las penurias de colectivos verdaderamente vulnerables, que nadie en su sano juicio podría censurar, sino a las mamandurrias que disuaden a legiones de poder mantenerse por sí mismos.

Avanzando a pasos agigantados hacia ese delirante horizonte sugerido por el economista francés Pikkety –que postula que los trabajadores destinemos la mayor parte de nuestros cuartos al erario–, el sistema tributario español no deja de complicar el ahorro a no pocas familias, que observan con estupor cómo el producto de sus sudores se aplica a intenciones presupuestarias no solo discutibles, sino lisa y llanamente extravagantes.

Aunque la Constitución prohíba la confiscatoriedad, que opera además como límite de la llamada progresividad impositiva, el sometimiento del contribuyente a insufribles niveles de esfuerzo fiscal compromete hoy en alto grado sus rentas y patrimonios, sujetos a constantes obligaciones de las diferentes administraciones. Se anuncian cada dos por tres subidas de gravámenes a quienes superan tal o cual cifra de ingresos, sin considerar antes las facultades reales para asumirlos, el número de empleados contratados o la riqueza producida. A los actuales responsables de Hacienda les cuesta comprender que una cosa es contribuir al sostenimiento de los gastos públicos y otra bien distinta exigirnos a los ciudadanos que trabajemos en exclusiva para ese objetivo, máxime en épocas de crisis. Y sin mentar la desincentivación que se provoca a los situados por encima de determinado umbral de incremento tributario, que tratarán de reducirlo a costa de una menor actividad con reflejo impositivo, lo que se traducirá en un inferior dinamismo económico para la nación.

Este completo despropósito en el que estamos envueltos desafía, además, ese otro principio de eficiencia que proclama con tan hueca solemnidad nuestra Carta Magna, equivalente a una política económica que genere y distribuya la riqueza gestionando lo mejor posible los recursos disponibles. Esa exigencia de rango constitucional entraña la estricta observancia de los fines que se pretenden satisfacer con el gasto público, siempre con la vista puesta en optimizar los medios para conseguirlos.

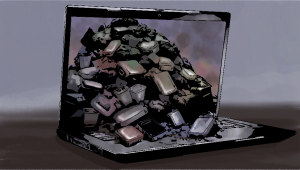

Nada de eso ocurre ahora, en que la deuda desbocada rebasa con creces lo que obtenemos por nuestras posibilidades financieras. Una coyuntura así debiera forzarnos a acomodar con urgencia nuestra economía a ese crudo panorama y a saber encontrar fórmulas no confiscatorias que se adapten a nuestras potencialidades y necesidades, pero no parece que estemos demasiado por la labor, al obstinarnos en un desesperante infierno fiscal dirigido a costear un auténtico pozo sin fondo.

Al mediodía del viernes 14 de octubre de 1983, y ante sus correligionarios reunidos en la Conferencia de su partido en los Jardines de Invierno en Blackpool, la hija del tendero de ultramarinos de Grantham que habitaba el número 10 de Downing Street, expresaría de manera insuperable lo que aquí trato de plasmar: «no olvidemos nunca esta verdad fundamental: el Estado no tiene otra fuente de dinero que el dinero que las personas ganan por sí mismas. Si el Estado desea gastar más, sólo puede hacerlo tomando prestados sus ahorros o gravándole más. No es bueno pensar que alguien más pagará, ese «alguien más» eres tú. No existe el dinero público. Solo hay dinero de los contribuyentes».

La prosperidad, como también sentenciaría Thatcher en esa memorable convención en palabras que conservan plena actualidad, jamás se alcanza multiplicando con generosidad los programas de gasto público más allá de lo estrictamente imprescindible. Y ningún país ha progresado exigiendo a los suyos cargas que exceden sus capacidades de pago, ni dejando de asegurar que cada céntimo recaudado se gaste con el escrupuloso rigor y la sensatez con el que lo haría su propio dueño.

No entender algo tan elemental confirma la deriva en que estamos inmersos, de un calado sobrecogedor en esos términos tan cacareados de justicia social y económica.

- Javier Junceda es jurista y escritor