Cartel de la película 'Hemingway'

Cinco horas con Ernest (Hemingway): un documental aborda la figura del gran escritor estadounidense

Con la voz narradora del actor Peter Coyote, las de Jeff Daniels como Hemingway y Meryl Streep y Patricia Clarkson como dos de sus esposas, el documental que emite Filmin descubre a la persona que se escondió tras el personaje creado por el autor, el primero que vivió en sus carnes las contradicciones del arte y la fama

Dice el escritor estadounidense Tobias Wolff que la escritura de Ernest Hemingway es como si hubiera cambiado los muebles de sitio y tuviéramos que sentarnos en ellos. Del ganador del Emmy Ken Burns y su colaboradora habitual, Lynn Novick, esta serie documental que se emite en Filmin narra el auge y la caída del escritor. El pescador y el cazador, portada de Look y de Life y de todas las revistas tras las que se escondía un hombre atormentado que se mostró curiosa y extraordinariamente cruel y vengativo con las personas que le habían ayudado.

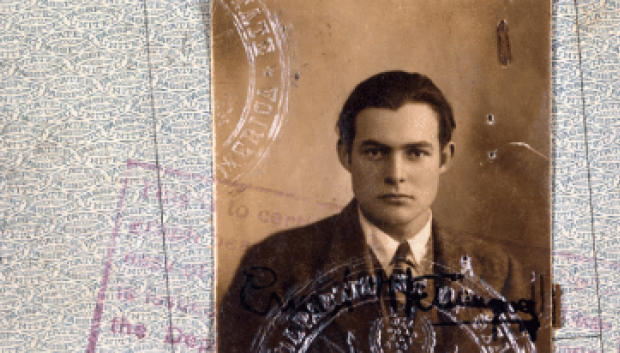

Hay una imagen que cambia, como dos diapositivas que resumen una vida (la rueda de Don Draper); la primera es la del joven Hemingway risueño, el Hemingway de preguerra, el de la mirada viva, vestido con corbata y con todo el cabello y la tersura de la piel intacta. La segunda es la del prematuramente viejo Hemingway, el de después de todas las guerras, el de la mirada perdida, a punto de caer por el precipicio, desnudo y sin cabello y sin tersura.

El lago Walloon

Dicen quienes lo trataron que era como todo el mundo: un buen amigo, un buen padre... excepto por el talento. Un hombre complicado para el que «lo mejor es perdurar y hacer tu trabajo; y ver, escuchar, aprender y entender; y escribir cuando conoces algo; y no antes; y no demasiado después». Todas esas «y-es» que acompañaron una vida y a una carrera que empezaron disparando a osos y leones imaginarios en el lago Walloon de sus veranos donde parecía Huckleberry Finn, el personaje creado por el autor más célebre antes de él, Mark Twain, o en «el descanso de los santos», como llamaba su madre al barrio de Oak Park, en Chicago, la comunidad acomodada donde nació y pasó su infancia y juventud.

El lago Walloon en Windermere, como la lady de Oscar Wilde o como la lady de Hemingway, cuya madre jugaba a vestirlo de niña igual que a su hermana Marcelline, o de niños a ambos, imaginando que eran gemelos. El padre que era «fiel a mi madre y la madre que era fiel a sí misma». El padre médico a quien adoraba, que le enseñó a cazar y con el que iba en canoa y que padecía de depresión, «la preocupación de tu cerebro», como decía la esposa, Grace Hall. La adoración a la que le sucedió la pena de la que siempre culpó a la madre.

Ernest Hemingway con sus padres y hermanos

Las «y-es» y la repetición, el ritmo de sus frases sacado del contrapunto de Bach. Esas hechuras por las que en el colegio era un chico «grande, guapo y raro», tímido con las chicas y que prefería ir a pescar. Habitante del mundo de O'Henry, de Jack London y de Kipling que desapareció con la I Guerra Mundial. Quiso alistarse a los 17 y no lo dejaron. No quiso ir a la Universidad y se fue a trabajar como reportero al moderno diario Kansas City Star. Cuando cumplió los 18 volvió a intentar ser un soldado real, pero la miopía se lo impidió, así que se unió a la Cruz Roja para poder ir al frente. Allí, mientras repartía chocolatinas en las trincheras, un mortero mató a un compañero, cortó las piernas a otro e introdujo 220 piezas de metralla en una de sus piernas.

De la Extremaunción al amor, las dos primeras grandes conmociones. El enamoramiento platónico de su enfermera de noche en Milán, Agnes Von Kurowsky, quién le llamaba «niño» y al mismo tiempo le decía que sin él estaba perdida. La que firmaba Misses Kid en las cartas y hacía olvidar la pesadilla real de Ernest y un compañero transportando el cuerpo de una mujer sin cabeza y sin piernas. Al volver a Estados Unidos es recibido como un héroe («no hay héroes en esta guerra, los héroes están muertos y los verdaderos héroes son los padres », escribió) y va por el vecindario contando sus aventuras vestido con su uniforme y su capa italiana. El niño que fue feliz en su convalecencia, y que prefería morir en «la juventud no desilusionada» que «tener un cuerpo cansado y viejo, con las ilusiones hechas añicos», una premonición.

Ernest Hemingway en el hospital durante la I Guerra Mundial

La vorágine del regreso se detiene de un modo abrupto. Hemingway espera casarse con Agnes y vivir de sus escritos, pero las cartas, como las cartas de un tarot, le dicen que no es posible. Las cartas de las revistas que rechazan sus relatos y la carta de Agnes donde le confiesa que en realidad le quiere como una madre y que se va a casar con otro. Es cuando empieza a beber en secreto. «Yo solo quería a Agnes y la felicidad», le confiesa a un amigo. Ya no volvió a ser el mismo en lo que llamó «el proceso de cauterización», llevado a cabo a fuerza de coñac y de «dos o tres chicas» que no le importaban.

Escribe en el Daily Star y en el Star Weekly sobre pesca y gángsteres o sobre Los peligros de dejar que te afeiten en la escuela de peluquería. Son los tiempos en que quiere viajar por el mundo como Jack London. Los mismos en los que su madre le grita y su padre le aconseja «temer a Dios y respetar a las mujeres». Se marcha a Chicago donde vive de escribir textos publicitarios. Conoce a Sherwood Anderson, que se convierte en una especie de mentor y de tutor, y a Hadley Richardson, la «explosión de vida» por la que vuelve a estar enamorado. Hadley, una mujer atormentada por una historia familiar trágica, la joven acomodada con la que se casa y cuya confianza en él le ayuda a reconocer su talento.

Pasaporte de Hemingway

Se marchan a París, «el mejor lugar para un escritor novel», por consejo de Anderson (quien escribe a sus conocidos sobre «un periodista magnífico cuyo talento le llevará más allá del periodismo») donde alquilan el piso más alto del número 74 de la calle Cardenal Lemoine por 18 dólares. En París están Picasso y Miró y Satie o Stravinsky. «El sitio donde estaba el siglo XX», según Gertrude Stein. Son los tiempos de Ezra Pound, de Joyce y la librera y editora Sylvia Beach y la propia Stein, quien le muestra a Cézanne y a sus paisajes y motivos repetidos una y otra vez. Es la rutina vencida del impaciente Hemingway, que ve en los cuadros del francés la misma cosa vista de maneras diferentes. Otra vez la idea de la repetición, del contrapunto.

Son los años de París era una Fiesta, el París del que escribió en su libro póstumo e inacabado del que decía que era una fiesta que nos sigue, como la Fiesta que fue su primera novela cuyo primer borrador fue escrito en un impulso crucial de ocho semanas españolas, de toros y alcohol y excesos, abandonado ya el periodismo en el principio del gran éxito. Cuatro años después publicó Adiós a las Armas, que hizo realidad, a los treinta años, todo lo que había soñado. Su amigo John Dos Passos le escribió: «Eres el rey de la estafa de ficción». Era la fiesta que le seguía y aún le acompañó (en todavía más de tres horas de metraje), pero que nada pudo hacer al final por salvarle de «tener un cuerpo cansado y viejo, con las ilusiones hechas añicos».