Carta de un viejo catedrático a los acampados de la Complutense

Mientras apuráis vuestra última cervecita (estrictamente prohibida en territorio de Hamás), pensad en qué país del Cercano Oriente os sería posible llevar un modo de vida europeo sin ser fulminados

Estudiantes durante una acampada propalestina en Ciudad Universitaria

Queridos acampados,

Mentiría, si dijera que añoro la Universidad Complutense. Me la quité de encima, hace ya unos años, como quien se deshace de un lastre con el cual ha cargado durante demasiado tiempo. Pero sé que no hay remedio: ese lastre fue mi vida. Allí llegué como estudiante a los 17, allí fui profesor a los 24, catedrático a los 37. Demasiados afectos –buenos como malos es por completo secundario– de mi vida están anclados en su paisaje. Más de medio siglo de encierro en las mismas rutinas y los mismos espacios no hay humano que logre quitárselo de encima.

Pongo cuantos medios puedo para borrar de mi atención eso que fue mi pasado: es el único modo, me entenderéis, de tener una vida autónoma. Pero, en estas semanas últimas, no he podido evitar saber de vuestra acampada en defensa de lo que creéis una causa noble: eso a lo que llamáis «antisionismo» y que probablemente os sentiríais ofendidos si lo llamo por su nombre: antisemitismo. Pero no vamos a discutir, ¿verdad?, por cuestiones de semántica: hay, seguro, un montón de seminarios a los que podéis acudir para perfeccionar el uso de tan refinada disciplina académica. Sé que estáis cometiendo un error de consecuencias graves. Y, sin embargo, no puedo no sentir un verdadero cariño ante esos errores vuestros, que fueron los míos y que quizás sean, con tenues variaciones, los errores de cualquiera que ande aún en el primer tramo de su vida. En el que yo habito, el último, impera la melancolía. En la cual no hay más verdad que la de la memoria. Y mi memoria de hace cincuenta y tantos años se confunde tanto con vuestras mitologías de ahora que me cuesta explicitar lo, sin embargo, obvio: que esas mitologías son un disparate, que lo eran ya cuando fueron las mías.

Y, en vuestro entusiasmo afectivo por una causa que creéis justa con la intensidad con la que un creyente que ignora serlo, reconozco tantos rasgos de los que fueron mis afectos… Está bien: hay que pasar por ciertos engañosos estados afectivos para poder un día saber apreciar el tiempo que injustamente nos robaron. Pero he enseñado durante demasiado tiempo a los clásicos que, entre los siglos XVI y XVII, pusieron los fundamentos de la filosofía política, como para ignorar –y, menos aún, ocultaros– que los afectos son la vía más directa a la servidumbre; y, en política, a la catástrofe. Permitir que los afectos tomen el puesto de la racionalidad sólo ha llevado siempre a esclavitudes herméticas.

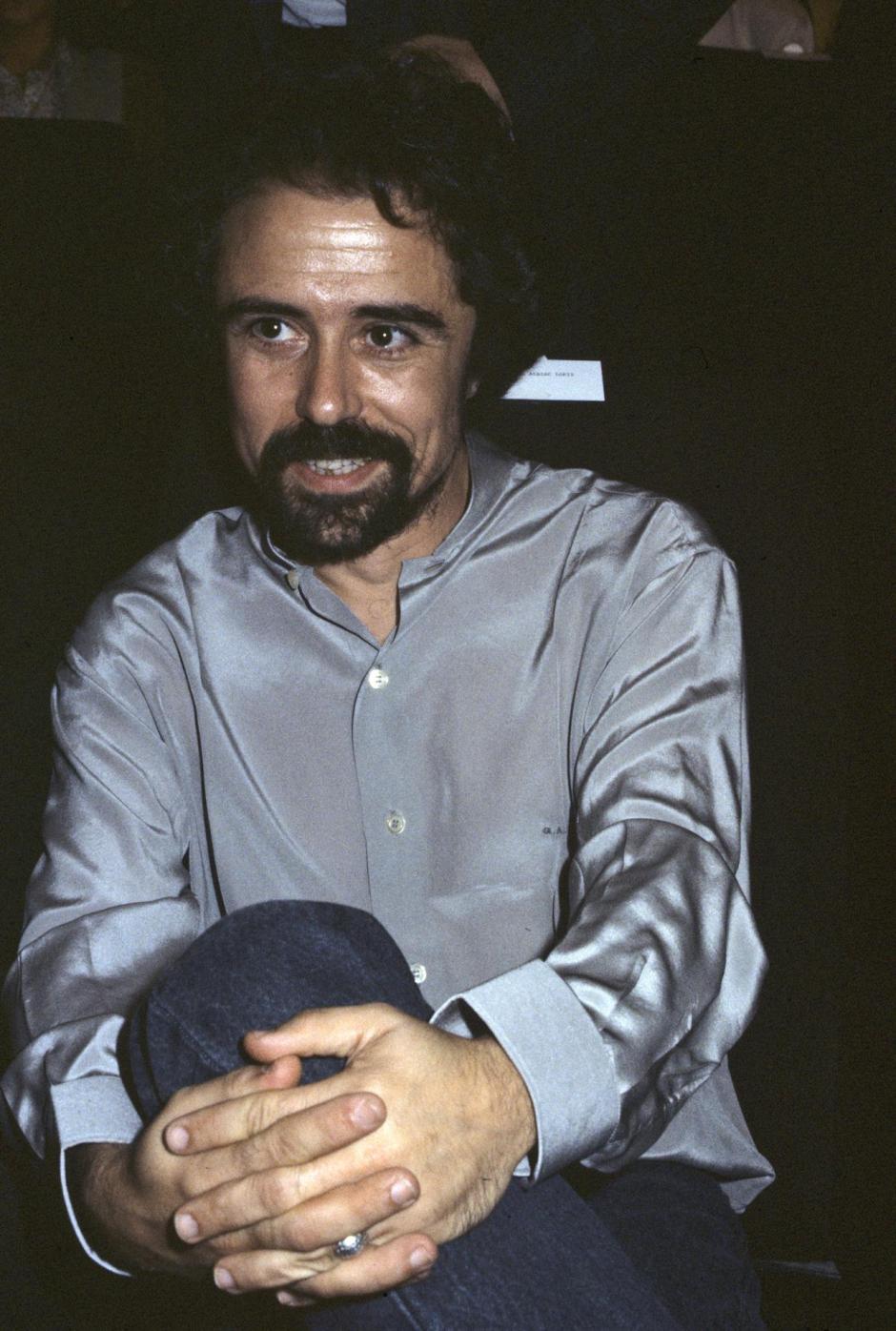

Gabriel Albiac en 1988 en la Universidad Complutense

El sufrimiento de pobre gente a manos de gentes ricas es la primera de esas nobles mitologías vuestras, que un día fueron mías: el asiento de una enredada madeja de mistificados afectos.

Gaza es mísera, os decís. Israel es una sociedad moderna, equiparable a cualquiera de las nuestras europeas. Es exacto. ¿Puede deducirse de ello, como acaba de hacerlo una ministra española, que Israel debe ser destruido «desde el río al mar?» O, dicho de otro modo, que los casi diez millones de judíos que allí habitan deben ser exterminados.

Es, en efecto la tesis de Hamás. Podéis leerlo en su manifiesto fundacional: «Israel existirá, y continuará existiendo, hasta que el Islam lo destruya, de la misma manera que destruyó a otros en el pasado».

Pero, ¿qué es Hamás? Una milicia confesional cuyo objetivo estratégico es la construcción de una teocracia islámica. Todos vosotros sabéis lo que significa eso: un sometimiento de toda ley a la primacía incuestionable del Libro Sagrado y de los mandatos universales que de ese libro derivan, la Sharía, que, viniendo directamente del dictado de Alá, esto es de Dios, a ningún cuestionamiento humano puede ser sometida. La ley establece que todo aquello que Alá ha dado un día a los suyos es waqf, don irreversible. Y que, por tanto, el territorio que hoy ocupa Israel, habiendo sido waqf un día, es waqf para toda eternidad. Y cualquier presencia no musulmana en la península palestina constituye una violación del mandato divino que todo musulmán debe aplicar si no quiere ser reo de la pena que castiga la apostasía.

Bien, no hace falta demasiada erudición para saber que lo mismo, exactamente lo mismo, puede –esto es, debe– aplicarse a todo el territorio de la Península Ibérica (Al Ándalus no significa Andalucía, significa lo que hoy llamamos España, en su totalidad), con la nimia excepción de algunos paisajes norteños. Tampoco se requiere una formación histórica excepcional para entender que en la misma situación se hallan todos los lugares que ocupó el Imperio Otomano a lo largo de su prolongada historia. Es decir, desde los muros de Viena hasta buena parte del Mediterráneo. Todo el sur de Italia, por supuesto, Grecia, los Balcanes…

¿Por qué la reivindicación de estos territorios nos aparece como un simple delirio y, sin embargo, parecemos prestar verosimilitud a la reclamación del territorio que hoy abarca el Estado de Israel? Vuestra respuesta afectiva es sencilla, puede que conmovedora: «Porque ese Estado existe sólo desde 1948». Es cierto. Pero, ¿existe un solo Estado en esa misma franja de lo que fue Imperio turco que haya existido antes de la Segunda Guerra Mundial? Ni existía ni podía hacerlo: la estrategia de barajar poblaciones desarraigándolas de su territorio de origen fue la trama otomana durante siglos, sobre la cual se superpondrían luego las administraciones coloniales. Basta con que le echéis una rápida ojeada al bello libro de Lawrence, Los siete pilares de la sabiduría, para que os encontréis con la incómoda realidad a la que el militar británico se vio confrontado: la de poblaciones nómadas sin el menor vínculo nacional.

Tras la Segunda Guerra Mundial y la descolonización, la ONU trazó a tiralíneas las fronteras nacionales en esa zona. No sólo la de Israel. Todas. Y si os tomáis el interesante esfuerzo de buscar en las bibliotecas os daréis con alguna sorpresa: que no fue Israel, sino el conjunto de los Estados que formaban la Liga Árabe, quien negó a Palestina la condición de nación independiente. Siria, Jordania y Egipto reclamaban, en 1948 la propiedad de los territorios que se extienden «del río al mar», por hacer uso de la expresión de la perspicaz ministra. Israel fue el único, en ese momento, que aceptó la división de la ONU: la existencia de dos Estados. Y fue Israel quien volvió a ofrecerla, sobre un trazado casi idéntico al de 1948, en el momento clave de las negociaciones de Camp David del año 2000. Yassir Arafat se negó a firmar un acuerdo que hubiera restablecido los dos Estados del 48. A partir de ahí, no ha habido más que caos.

Y, ante todo, ha habido el desplazamiento en Gaza de una organización terrorista laica (la OLP) por una organización teocrática yihadista (Hamás). Y eso cambia todos los datos.

No hay en el islamismo ninguna de las barreras que separan lo mundano de lo trascendente, lo privado de lo religioso. Esa absorción de todo en el Corán tiene su lógica. A diferencia de los libros sagrados de judíos y cristianos, que son libros inspirados por Dios a redactores muy diversos y en lapsos de tiempo muy separados, el Corán es un libro –en rigor, «el» libro– que existe desde la eternidad junto Dios mismo y que Dios dicta, en una sola operación a un solo copista. Su contenido es ontológicamente idéntico al ser de ese Dios. Su perfección es, pues, tan absoluta y cerrada como la de Él. Y tan inmune a cualquier pretensión humana de interpretar sus contenidos. El Corán no se lee, en el sentido en que desde Platón decimos que leer es interrogar a un texto. El Corán se recita en voz alta y en la lengua sagrada que es la lengua de Dios. Y se aplica en literalidad incuestionable.

Conviene leer ese texto, si se pretende entender algo de la guerra santa que el yihadismo conduce contra todos los kafires (infieles), y de la cual el llamamiento a exterminar Israel no es más que una primera etapa.

Conviene, desde luego, que sepáis que es lo que está permitido y qué lo vetado en ese islamismo estricto que Hamás ha venido imponiendo en Gaza. Y sin cuyo mandato las matanzas y violaciones del 7 de octubre serían inimaginables. No voy a ser pesado. Leer el Libro no es demasiado trabajoso, aunque sí un poco aburrido. Pero vale la pena. Encontraréis en él cosas como ésta. No son literatura. Son Ley. Suprema.

«Cuando deis con un infiel, golpeadle en la nuca» (XLVII, 4). «Di a tus esposas e hijas que se cubran con velos» (XXXIII, 59). «Los hombres tienen autoridad sobre las mujeres, en virtud de la preferencia que Dios les ha concedido sobre ellas… Amonestad a aquellas cuya infidelidad temáis, encerradlas en habitaciones aisladas y golpeadlas» (IV, 34). «Dios sabe, vosotros no sabéis» (II, 216). «Dios no ama a los transgresores. Matadlos allá donde os los crucéis» (II, 191). «No sois vosotros quienes los habéis matado; Dios los ha matado» (VIII, 17). «Matad a los politeístas donde quiera que los halléis» (IX, 5). «Combatid contra los defensores de Satán» (IV, 76)… No sigo con un muestrario francamente monótono.

Sólo una sugerencia. Mientras apuráis vuestra última cervecita (estrictamente prohibida en territorio de Hamás), pensad en qué país del Cercano Oriente os sería posible llevar un modo de vida europeo sin ser fulminados como transgresores de la ley divina. O en qué país de esa zona, sobre todo, puede una mujer vivir tan libremente como un hombre sin ser fulminada por la ley. Ese país existe. Se llama Israel. No es nada del otro mundo. Sencillamente una democracia parlamentaria equivalente a cualquiera de las que existen en Europa. Y gracias a la cual vosotros podéis hacer lo que en un país islámico os costaría la vida. Esta bella acampada, por ejemplo.