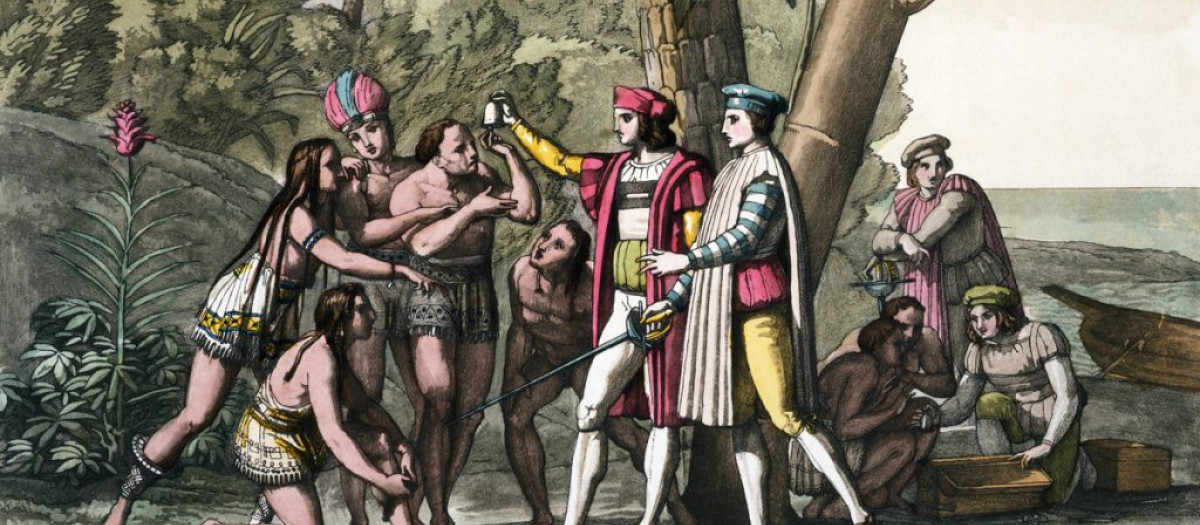

Primer encuentro tras la llegada de Colón al Nuevo Mundo

Las diferencias entre las Leyes de Indias frente a la brutal expulsión en Norteamérica

La legislación promulgada por los monarcas españoles para velar por la seguridad de los nativos se contrapone al camino hacia el destierro de los indios norteamericanos

Hace algunas semanas se publicó un interesante artículo que describía la matanza de guanches que se produjo en la isla de La Gomera a finales del siglo XV. Generó bastante debate. Se pusieron de manifiesto dos posturas. Por un lado, la consideración de lo sucedido con un hecho cruento más «del deleznable imperialismo hispano». Por otro, la atribución de la maldad de los hechos a los autores materiales de los mismos. Unos autores, con nombre y apellidos, que además habían sido severamente castigados por los Reyes Católicos.

En una segunda fase se entró en las inevitables comparaciones entre el «imperialismo» español y el de estirpe anglosajona. Sin negar la existencia de abusos, los defensores de la actuación hispánica contraponían la inmensidad de la obra española en defensa de los indígenas con el calculado exterminio que se produjo en la Norteamérica angloparlante.

No merece la pena entrar, una vez más, en la actuación española. Las Leyes de Indias, la mestiza demografía, la onomástica y los monumentos, la describen de sobra. Y acreditan que la presencia española incorporó una enconada lucha por la justicia. En la que los poderes públicos se empeñaron en defensa de los débiles en cuantas ocasiones su intervención fue necesaria.

Nada similar sucedió en el mundo anglosajón. Particularmente en los EE. UU., los poderes públicos practicaron una política de extrema dureza contra el elemento indígena. Una política que no solo desprotegió a los indios, sino que condujo a un exterminio genocida en muchas ocasiones. Vamos a referirnos a alguna de ellas.En 1828 llegó a la presidencia el general Jackson. Era el portavoz de los colonos más arriscados del oeste y de la aristocracia esclavista de los estados del sur. Ganó las elecciones con un nuevo partido, el Demócrata, que no escondía sus intenciones de defender la esclavitud y de despojar a los pueblos nativos de sus tierras ancestrales.

En el sureste del país habitaban las denominadas «cinco tribus civilizadas». Se trataba de grupos humanos que habían intentado convivir con los colonos americanos. Vivían pacíficamente de la agricultura en poblaciones estables después de hacer todo lo posible para adaptarse a las formas solicitadas por los tratados con el Gobierno: establecer tribunales, un código de leyes formalizado, y construir escuelas e iglesias.

Algunos, como los cheroquis habían desarrollado una gramática y creado incluso bibliotecas y periódicos. Muchos habían vivido en la Luisiana francesa o la Florida española y estaban acostumbrados a vivir bajo el paraguas de unas soberanías más respetuosas que la Anglosajona. Incluso una gran parte de la población se estaba convirtiendo al cristianismo, especialmente entre la tribu semínola, establecida en Florida bajo protección española.

Más de 150.000 indios fueron obligados por el ejército federal a abandonar sus posesiones y a realizar una durísima marcha a pie en condiciones infrahumanas

Los nuevos estados de la Unión hicieron todo lo posible por dificultarles la vida. Las autoridades llegaron incluso a prohibir el establecimiento de blancos en las zonas tribales para impedir la presencia de misioneros cristianos. Sus tribunales de justicia fallaban indefectiblemente a favor de los blancos y las continuas agresiones de los nuevos colonos, ávidos de tierras, quedaban habitualmente sin castigo.

La llegada de Jackson aceleró la presión sobre estas inermes comunidades. En 1830 se promulgó la inicua Ley de Traslado Forzosa de los Indios, que determinaba su destierro al oeste del río Misisipi. Aunque la Ley simulaba establecer medidas para que este traslado fuese voluntario, en la práctica se trató de una brutal expulsión.

Más de 150.000 indios fueron obligados por el ejército federal a abandonar sus posesiones y a realizar una durísima marcha a pie en condiciones infrahumanas. Los indios la denominaron «el sendero de las lágrimas». Se calcula que pereció en el proceso la cuarta parte de los trasladados. Los supervivientes fueron conducidos hacia tierras áridas y condenados a una vida miserable casi hasta nuestros días.

Sendero de lágrimas. Obra de Robert Lindneux

Lo que sucedió en California fue aún peor. Según modernas investigaciones, en el momento de la anexión de este territorio a los EE. UU., vivían alrededor de 150.000 indios, que habían disfrutado de la protección del Estado español. La población indígena disminuyó de 150.000 en 1848 a 30.000 en 1870 y cayó hasta 16.000 en 1900. El declive fue causado por enfermedades, hambre, asesinatos y masacres.

Los nativos de California, particularmente durante la Fiebre del Oro, fueron blanco de asesinatos sistemáticos. Los colonos también tomaron a miles de indios como trabajadores forzosos. El estado de California utilizó sus instituciones para favorecer a los colonos blancos, contribuyendo activamente al expolio a los nativos.

En este proceso se distinguió Leland Stanford, plutócrata californiano que disfrutó de un enorme poder en este estado, del que fue gobernador entre 1861 y 1863. Por cierto que Stanford fue el fundador de la Universidad californiana que lleva su nombre. Nadie, que yo sepa, ha propuesto cambiarlo.

Nada comparable a esto sucedió en la América española. Sí, cometieron graves injusticias y dolorosos agravios contra la población autóctona. Pero nunca hubo unas acciones, arteramente legalizadas, fríamente planificadas y cruelmente ejecutadas por los poderes públicos como las que se han descrito. Sin embargo, abundan por doquier en los EE. UU. los monumentos a Jackson. Y en California los dedicados a Stanford. Mientras se tolera la alegre destrucción de los erigidos a los prohombres de raigambre hispánica.