Apoteosis hobbit

Mi tiempo es el tiempo de los hobbits, que es, sin duda, la Navidad

Como quizá ya me habrán leído alguna vez, me parece muy provechoso comparar a las familias de la derecha española con los diversos hombres y las distintas razas antropomorfas de El señor de los anillos. Salvo excepciones personales, entre ellos se llevan regular, sostienen querellas seculares, se entienden poco y desconfían esquinadamente unos de otros. Algunos se han especializado en meterse con los demás, olvidándose de la izquierda, profesionalizando el fuego amigo. Pero sólo se puede vencer a Sauron uniendo fuerzas en una compañía del anillo donde cada cual aporte lo suyo y admire o, al menos, respete lo ajeno.

Las analogías lúdicas resultan luminosas. Los elfos son los reaccionarios, añorando un mundo ideal, elevados y fascinantes, terribles como los ángeles de Rilke, cuidando el tesoro de sus lenguas sagradas. Los liberales son los enanos, dale que te pego al pico y a la pala buscando el oro, sin descansar ni los domingos, tozudos e irritables, deslenguados, noblotes en el fondo, presumiendo de genealogías. Los jinetes de Rohan son la España rural, los curritos que madrugan, sencillos y sacrificados, los autónomos. Los hombres de Gondor son los urbanitas de derechas de toda la vida de los barrios buenos, elegantes y desdeñosos, capaces de un hermoso heroísmo cuando suena el cuerno del último momento. Gandalf representa lo sacro, claramente. Aragorn a los monárquicos legitimistas, si me perdonan la redundancia. Los ents y su cuidado por los bosques serían los conservacionistas, que miman la naturaleza en sus viejos modos. Etcétera.

Los hobbits somos los conservadores. Amantes de las pequeñas costumbres, arraigados en la Comarca, cantando y brindando a la primera ocasión, hasta escribiendo poemas, pendientes de parientes y amigos, con una curiosidad inagotable por las grandes historias, pero sin ningún ansia por protagonizarlas, resignados a que el mundo gire por fuera y deseando que nos deje en casa, quietos, tranquilos, asomados, si acaso, a la ventana. Si hay que ir a partirse la cara con los orcos, se irá, qué remedio, pero lo mejor sería no tener que largarse a ningún sitio, quedarse, disfrutando de la compañía, no la del anillo, sino de la familia. Menos mal que lo mejor de los viajes será la vuelta.

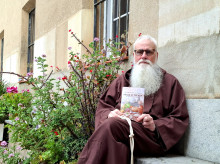

Yo, ya lo he dicho, soy un hobbit por carácter, elección, gusto y destino. Mi comarca es el Marco de Jerez y Cádiz, sus caldos y sus cosas. Y mi tiempo es el tiempo de los hobbits, que es, sin duda, la Navidad. Todo nos invita a meternos en nuestras madrigueras con los nuestros a vivir a nuestro modo y a recordar a los nuestros, encendiendo nuestras chimeneas. Digamos que estos días son la apoteosis hobbit.

Y todavía más, porque el nacimiento del Niño Jesús es el mito verdadero del que todos los mitos, como explica J. R. R. Tolkien, son un reflejo autónomo. Cada Navidad celebramos que ser un hobbit tiene sentido y que puede ser, incluso, algo paradójicamente grande, porque los tamaños espirituales no se miden ni en centímetros de altura ni en kilómetros de distancia ni en minas de oro ni en idiomas élficos ni en maravillosas ciudades amuralladas, sino en el amor. También tiene muchísimo sentido ser un elfo y un enano y Aragorn, por supuesto, aunque ellos lo tienen más claro sin ayuda sobrenatural. Un amor que es un Niño que nace, un Dios que se encarna, una historia más apasionante que todas las aventuras trepidantes tiene que emocionar a la fuerza el candoroso corazoncito de los hobbits. Estas noches, alrededor del fuego del hogar, volveremos a contarla, a cantarla, a celebrarla.