El descubrimiento del templo de Isis en Pompeya, enterrado bajo piedra pómez. Grabado coloreado de Pietro Fabris, 1776

El español que redescubrió las ciudades perdidas por la erupción del Vesubio

Tras descubrirlas en el siglo XVIII, este aragonés convencería a Carlos III, entonces rey de Nápoles, de comenzar la que sería la primera misión arqueológica de la historia

Los descubrimientos en Pompeya, una de las ciudades que quedó congelada en el tiempo tras ser sepultada bajo una lluvia de sedimentos volcánicos tras la erupción del Vesubio, no dejan de sorprender a los arqueólogos. A finales del mes de febrero, el equipo de expertos que trabaja en el yacimiento anunció el hallazgo de un extraordinario fresco dedicado al dios Dionisio en la célebre Villa de los Misterios, ubicada en la parte central de las ruinas de la antigua ciudad romana.

Durante los últimos años se han ido recuperando estancias y objetos que narran la historia de esta urbe, la cual, al igual que su vecina Herculano, fue condenada al olvido bajo las implacables cenizas del volcán. Tendrían que pasar más de 1.500 años para que las ruinas de estas dos ciudades fuesen devueltas a la historia gracias a un español: Roque Joaquín de Alcubierre.

Sin embargo, el rastro de las ciudades no desapareció del todo. Cerca de la desembocadura del río Sarno afloraban algunos restos de las construcciones más altas de Pompeya, aunque la gente pensaba que se trataba de Estabia, una de las ciudades menores que también fueron borradas del mapa por culpa del volcán. Sería en esta zona, conocida como la Civita («La Ciudad»), donde el arquitecto Domenico Fontana recibió el encargo de abrir un canal para llevar las aguas del Sarno tierra adentro.

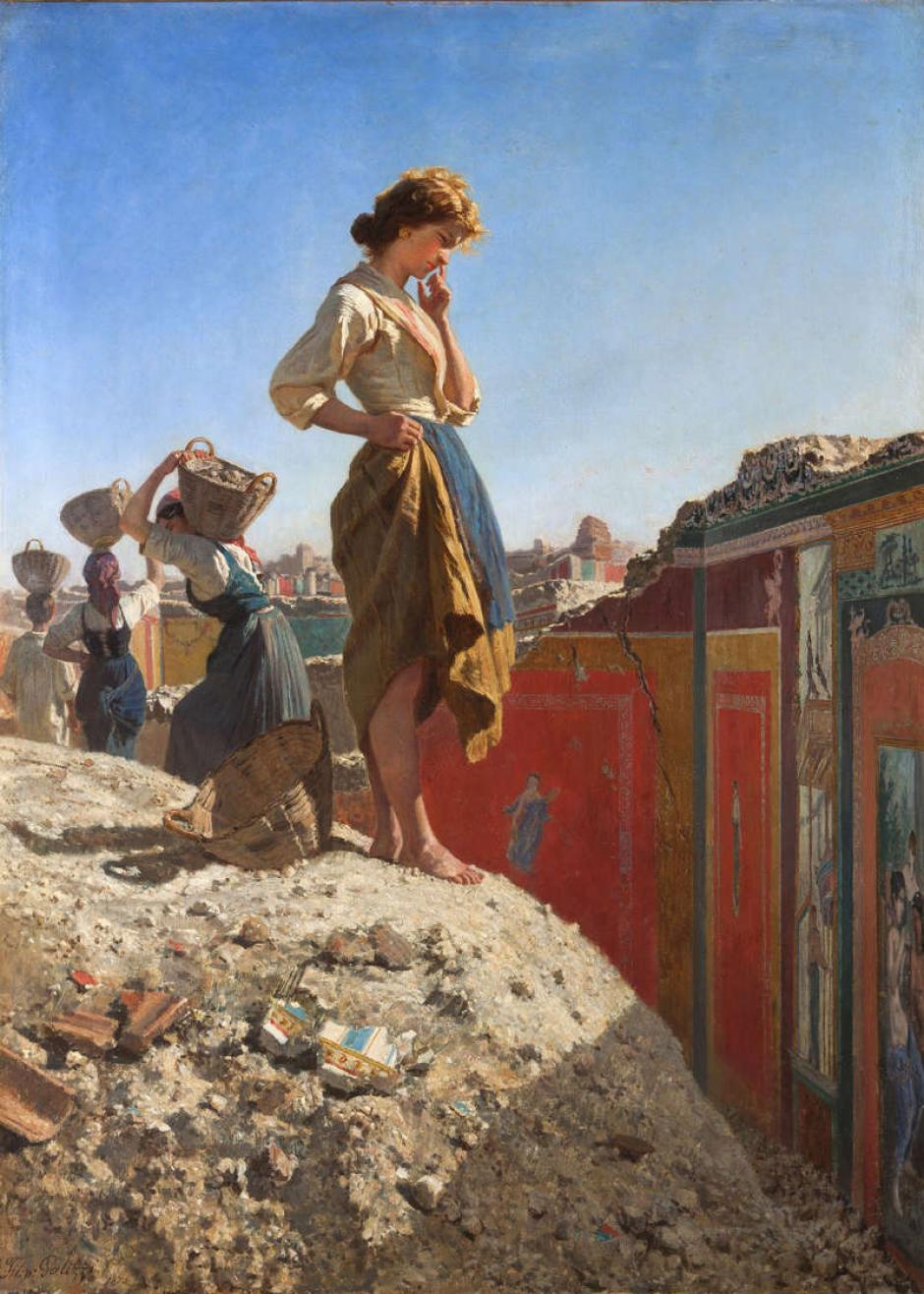

Óleo de Filippo Palizzi, pintado en 1870, muestra el trabajo de las campesinas contratadas por el rey durante las primeras excavaciones en Pompeya

Mientras realizaban la labor de adecuación del entorno, el ingeniero militar supo de la existencia del pozo Nocerino de donde, en 1710, el príncipe D’Elbeuf había extraído las primeras esculturas procedentes de aquella ciudad durante el pasado virreinato austriaco en Nápoles. Entonces, decidió bajar al pozo: «Habiendo encontrado en efecto una porción de muro antiguo con revestimiento rojo, encontramos jaspes variados, trocitos de metal y otras cosas…», explicaría más tarde el propio Alcubierre.

El aragonés presentaría todos estos descubrimientos a Carlos III pidiéndole permiso para destinar las tareas de excavación a cuatro de los 700 obreros que trabajaban para el Real Sitio en Portici. Tras encontrar una escultura de mármol, que maravilló al monarca, el 13 de octubre se autorizó la excavación.

Así comenzarían los trabajos de la primera misión arqueológica de la historia: «Es en ese momento cuando la información del pasado se antepone a los hallazgos lujosos», expresó Michael Longstreem, comisario de Arte Antiguo en el Metropolitan Museum de Nueva York, en declaraciones en La Vanguardia. Aunque los trabajadores se encontraron con la dificultad de realizar un entramado de túneles entre ceniza y lava solidificada que superaba los 20 metros de espesor, lograron sacar a la luz el teatro y diversas pinturas murales de algunas viviendas.

«Las excavaciones de Herculano, al contrario de lo que manifestó Winckelmann [quien criticó el trabajo de los españoles] en sus informes, se llevaron a cabo con el mayor cuidado y con la aplicación de los mejores medios que la época ofrecía: levantamiento de diarios y plantas de los edificios, además de ensayar diversos sistemas de excavación y extracción de las piezas más delicadas y, por último, la creación de un museo específico para su conservación», sentencia Martín Almagro Gorbea en La arqueología en la política cultural de la Corona de España en el siglo XVIII.

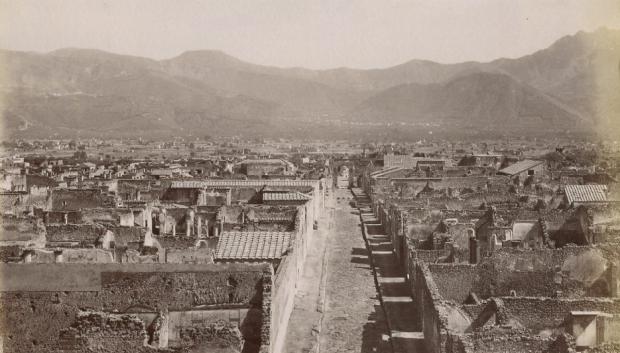

Pompeya - Panorama desde las murallas (1870)

En 1748 comenzaría, sin saberlo, las excavaciones de Pompeya pues creía que se trataba de Estabia, el puerto donde murió Plinio el Viejo. «En 2 de abril de 1748, se estableció el trabajo de una nueva excavación, pasado la Torre de la Anunciada [Torre Annunziata], en el paraje que llaman la Civita, en las inmediaciones del río Sarno», escribiría el ingeniero militar en su diario. Sin saber aún de qué ciudad se trataba en realidad, en 1756 habían rescatado 800 frescos, 350 estatuas, un número indeterminado de cabezas y bustos, 1.000 vasos, 40 candelabros y más de 800 manuscritos antiguos.

Sería en 1763 cuando descubrirían una inscripción que le permitió saber que las calles que estaba pisando en realidad eran las de Pompeya. En los siguientes años aparecieron el Gran Teatro (1764), los barracones de los gladiadores (1766), el templo de Isis (1767) y la villa de Diómedes (1771). Alcubierre fue sustituido por el italiano Francesco de la Vega, quien empezó una serie de medidas para planificar mejor las excavaciones y conservar lo que ya se había descubierto.

Fue entonces cuando las maravillas de Pompeya empezaron a atraer el interés por toda Europa, devolviendo el interés por lo antiguo.