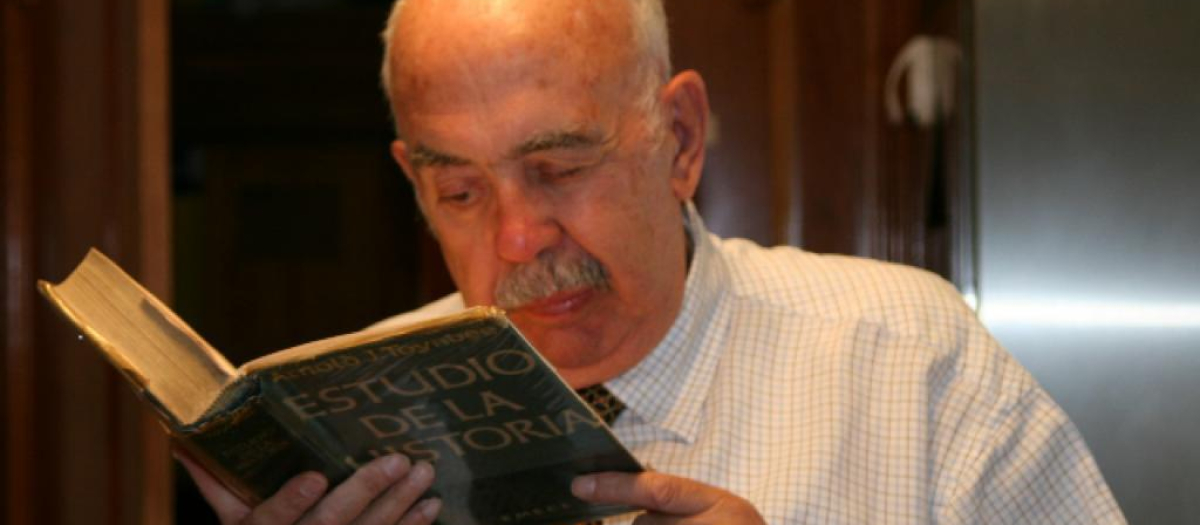

Leyendo en la sala a Toynbee, uno de sus favoritos.

Crónicas Castizas

Un hereje culto y honrado

En una ocasión los chavales hicieron a su padre una panfletada en el pasillo dando vivas a Torquemada y gritos de «muerte a los herejes». Él se lo tomó con humor y les acusó de papistas.

Era perito mercantil y había aprobado la oposición en la Dirección General de Tráfico como contable; vamos, era el cajero y estaba harto de algunos que acudían a pagar las multas a la ventanilla y le preguntaban ignaros qué porcentaje se quedaba él, como si fuera de Convergencia i Unión. Aprovechando algunos días que estuvo un Rolls Royce aparcado en Cea Bermúdez contestaba a los contumaces que era suyo. En realidad por no tener no tenía ni carnet de conducir, mucho menos coche.

Como tenía tres hijos con su mujer toledana del coro de la catedral, ejercía el pluriempleo como profesor de contabilidad en la Academia López Almansa y como profesor de Historia, su pasión, en un colegio de monjas que vestían de paisano todo lo que podían hacerlo las monjas, que casi se les notaba más que de uniforme.

Al llegar la Navidad cada año las autoescuelas enviaban a su casa varias espléndidas cestas de Navidad, de las hoy inimaginables, que bajo la mirada frustrada de sus hijos, eran devueltas sin excepción porque, explicaba, no iban a comprar su buena voluntad ni torcer sus obligaciones. La honestidad en aquellos tiempos de entonces estaba grabada en su ADN.

Tenía nuestro hombre un acuerdo, como otros clientes, con la editorial Aguilar para ir pagando a plazos las obras completas de Pío Baroja, de Dostoyevski, el estudio de la Historia de Toynbee... lector impenitente capaz de leer mientras sus hijos saltaban y gritaban a su alrededor. Su mujer que le pedía que los regañara no podía menos que reírse cuando él bajaba la cabeza, se ajustaba las gafas y les decía a los niños: «brrrrrr, os regaño». Y los tres continuaban pegando brincos y él leyendo.Goloso, los caramelos que les daban a sus hijos nada dulceros, iban a parar al rinconcito de la librería del salón donde guardaba los papeles importantes y los dulces del botín.

Entre esos papeles había un pergamino, la partida de nacimiento de su madre que había nacido en Cavite, Filipinas, en una guarnición de Infantería de Marina donde estaba destinado entonces Vázquez de Castro, el padre de ella.

El padre de él, Gustavo, había muerto un 19 de julio, atravesado por la bala errada de la Guardia Civil cuando corrió a apartar por imprudente a la muchacha que ayudaba en casa (cinco hijos) de la ventana donde atisbaba a los guardias civiles que bajo el fuego de los pacos corrían a encerrarse en el Alcázar, ojo avizor a los que les hostigaban desde los miradores. Se llevó la bala destinada a ella. Había agonizado desangrándose en el salón, (que si la bala era dum dum, que si se astilló al chocar contra los herrajes de la contraventana), rodeado por sus dos hijos y tres hijas ante la mirada impotente de su esposa en su casa de la calle de las Armas.

Ayudó en la primera misa de campaña que se hizo en el Alcázar y su primera comunión consistió en seguir una cola de personas en una iglesia vestido de azul mahón. Años después su hermano mayor, Julián, marchó a combatir a Leningrado.

Más tarde, ya vecinos de Madrid, un accidente de tráfico, dejó viudo a nuestro protagonista que en su duelo, multitudinario en vecinos y conocidos de ella, en lugar de darle por beber o jugar le dio por los estudios bíblicos y realizó un curso en Alemania convirtiéndose al protestantismo. En la herencia, él y su esposa Leo habían adelantado a los tres hijos un dinámico sentido del humor. En una ocasión los chavales hicieron a su padre una panfletada en el pasillo dando vivas a Torquemada y gritos de muerte a los herejes. Él se lo tomó con humor y les acusó de papistas.

En otra, un amigo del primogénito que tenía folios con el membrete del Tribunal del Santo Oficio se los facilitó y le mandaron una carta falsa comunicándole que había sido excomulgado y tuvieron que explicarle la farsa, porque salió despedido hacia la parroquia de San Miguel, la que le correspondía antaño, para pedir explicaciones al cura que nada sabía de la broma. Tampoco él se cortaba mucho, cuando la discusión subía de tono o llegaba a puntos desagradables, apagaba el audífono discretamente o se lo quitaba de forma abierta.

En Madrid frecuentaba un salón protestante en la calle del Oso, favorito de los gitanos evangélicos, conocidos como aleluyas por sus gritos y los parasoles de sus coches que proclamaban «gloria a Dios, aleluya». En una prédica, un pastor calé argumentaba: «Lo que no ha conseguido la Guardia Civil lo ha conseguido Jesucristo: que seamos honrados».

Sus conocimientos de la Biblia eran monumentales, típicos de un protestante en tierra católica. En una ocasión que llegaron unos Testigos de Jehová a casa les abrieron e invitaron a pasar, ahí ya tenían que haber sospechado algo, avisamos a nuestro hombre viéndole correr a la sala con la Biblia debajo del brazo. Tras señalarles las incoherencias de sus textos sagrados, añadidos y ausencias, con los comunes a todos los cristianos, siguió dándoles un repaso hasta que el listo del grupo de Testigos indicó apresurado que era hora de irse, mientras el aprendiz que le acompañaba mostraba interés en quedarse y escuchar más de la pedagógica charla. No era mal profesor. Se fueron llenos de dudas y con sus certezas tambaleándose.

Casó en segundas nupcias con una mujer católica y andaluza, también de carácter, y cuando ambos chocaban seriamente, que fueron pocas pero alguna hubo, él cogía el tren a Madrid y se tiraba una corta temporada allí antes de regresar a Santa Fe, donde convivían. Sus compañeros de Tráfico de Granada se quedaban a gusto porque en su ausencia no les afeaba sus ligerezas constantes con los horarios laborales entre horas de entrada, de salida y desayunos. Era muy íntegro.

En la biblioteca del pueblo era tan conocido, posiblemente el más asiduo o el singular, que le dejaban las llaves del centro cuando ellos se iban de vacaciones. También tenía rebajas no solicitadas en el mercadillo pues los gitanos aleluyas le estaban agradecidos porque embistió con éxito, tenía alma de Quijote, a los molinos de viento del poder en forma de alcalde del pueblo que consideró que entre sus atribuciones estaba cerrar el centro protestante de la localidad. No es que fuera su payo culto favorito, era el único.