La guerra de Ucrania, desde la distancia

Líderes que, a fuer de antimilitaristas, igualan a agresor y agredido, y confunden el escudo con la espada

Dicen que la distancia da perspectiva, y es probable que sea así. Pero también es cierto que la lejanía borra los trazos y distorsiona la percepción de los acontecimientos, equivocando a algunos y permitiendo que otros exploten la indefinición de los contornos para sembrar una semilla, la de la desinformación, que a veces cae en terreno fértil.

Así, desde la distancia que aleja el miedo, seguros en sus confortables despachos, rodeados de libros, los estudiosos de la geoestrategia –ya sean profesionales o aficionados– discuten sobre qué naciones se benefician más de la guerra de Ucrania, como si las naciones fueran otra cosa que un constructo humano para articular las sociedades, y tuvieran más razón o palabra que la de sus líderes, electos o impuestos. Como si la decisión de invadir Ucrania hubiera sido de la tierra, la cultura, la historia o el alma rusa, y no del dictador que la gobierna.

Desde la distancia que impide escuchar las sirenas que anuncian los ataques aéreos, hay analistas que se atreven a comparar los objetivos estratégicos de algunas naciones con el precio que paga la ciudadanía en otras –como si fueran manzanas con peras– llegando así a conclusiones deliberadamente falseadas con las que, a veces, consiguen engañarnos. Así, desde este lado del Atlántico, hay quien interesadamente contrapone las ventajas estratégicas que supone el debilitamiento de Rusia para los EE.UU. con la carestía de la vida que, a causa de la guerra, sufre el ciudadano europeo, en lugar de hacerlo con los intereses estratégicos de la UE.

.Como si la decisión de invadir Ucrania hubiera sido de la tierra, la cultura, y no del dictador que la gobierna

Desde una distancia todavía mayor, al otro lado del océano, hay también quien, con el mismo derecho y víctima de parecido error, critica la inflación que el consumidor americano padece en su propio bolsillo y el esfuerzo presupuestario –que siempre termina pagando el ciudadano– realizado para resolver un problema que, si nos olvidamos del pequeño detalle de la Carta de la ONU, parece esencialmente europeo.

Desde la distancia que nos permite disfrutar de la cena mientras vemos en los telediarios los edificios destruidos por los bombardeos, hay ciudadanos que, cansados de la guerra, se preguntan si Putin y Zelenski no serán dos caras de la misma moneda, como los crueles monarcas que describió un inspirado Espronceda en la canción del pirata: «Allá muevan feroz guerra ciegos reyes por un palmo más de tierra». Hay ciudadanos que, cómodamente sentados en su sillón preferido del cuarto de estar, exigen a Zelenski –pero no a Putin, de quien nada se espera– que ceda en nombre de la modernidad, olvidando que lo verdaderamente moderno es asumir que las naciones son patrimonio de los pueblos, y no de sus soberanos.

Desde la distancia que oculta el sufrimiento de los civiles en los territorios ocupados, hay desalmados que priorizan sus propios intereses sobre los desastres de la guerra. En la primera fila de tan infame tropa –muy por delante de los fabricantes de armas occidentales, tan denostados por algunos sectores de la opinión pública– están los políticos calculadores que, por arrancar algunos votos en el fértil campo del pacifismo, niegan el derecho de Ucrania a la legítima defensa. Junto a ellos, los líderes de opinión que, aprovechando la irresponsabilidad que supone saber que solo hablan para la galería, invitan a Zelenski a pagar con tierra ucraniana –y con la libertad de quienes la habitan, aunque de eso no suelen decir nada– el precio de la ansiada paz.

Desde la distancia que nos protege de todo riesgo, hay periodistas desaprensivos –como el popular locutor norteamericano Tucker Carlson, recién despedido de Fox News porque sus mentiras sobre las elecciones de 2020 le han costado a la cadena casi 800 millones de euros en indemnizaciones– que deliberadamente engañan a sus oyentes para ganar audiencia a costa del sufrimiento del pueblo ucraniano. En el caso de Carlson –cuyo cese ha permitido al ministro Lavrov, cómicamente desvergonzado, cuestionar nada menos que desde Rusia la libertad de prensa en los EE.UU.– los motivos parecen claros. El hombre vive –y no muy mal, porque al parecer ha acumulado más de 300 millones de dólares de patrimonio– de oponerse al actual presidente norteamericano. Si el líder demócrata no hubiera apoyado a Ucrania en esta guerra, tengo por cierto que el destituido locutor de la FOX, con el mismo brío con el que ahora dice lo contrario, acusaría a Biden de no hacer nada para parar el genocidio.

Desde la distancia que impide reconocer los rasgos del mal, hay personas de buena fe que caen víctimas de las campañas de desinformación orquestadas por el Kremlin, siempre deseoso de envolver en niebla la guerra de Ucrania para que no parezca lo que es: la brutal invasión de un miembro de las Naciones Unidas por otro que –aunque no sea la primera ocasión que una gran potencia abusa de su asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU– incumple su obligación de conservar la paz.

Desde la distancia que impide discernir lo que es justo, hay líderes cívicos y religiosos que, de tanto condenar la violencia, han dejado de comprender las realidades que condicionan el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Líderes que, a fuer de antimilitaristas, igualan a agresor y agredido, y confunden el escudo con la espada. Líderes que se atreven a criticar a las democracias occidentales por no hacer lo suficiente para parar la guerra. Y tienen razón porque, para poner fin a las hostilidades, Ucrania necesita armas que todavía no se le han entregado, pero seguramente no es eso a lo que se refieren los adalides del antimilitarismo. Bienvenidas sean las oraciones por la paz pero, como dice el refrán castellano, a Dios rogando y con el mazo dando. Cada cuál debe hacer lo que le toca para derrotar a Putin, porque no hay nada más contrario a la paz que abandonar los principios de la carta de la ONU y dejar que vuelva a ser la fuerza la que defina las fronteras internacionales.

Líderes que, a fuer de antimilitaristas, igualan a agresor y agredido, y confunden el escudo con la espada

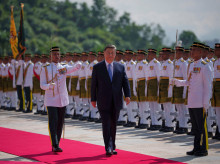

Por último, desde la distancia que separa Madrid –ciudad que ha visitado hace algunos días– del sitiado Bajmut, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente del Brasil, condena la invasión de Ucrania pero asegura que lo importante no es derrotar al agresor, sino parar la guerra. Sus palabras suenan bienintencionadas, pero… si una quinta parte de su tierra natal estuviera ocupada por una potencia extranjera, ¿diría Lula lo mismo? Si los ciudadanos de los territorios brasileños conquistados a sangre y fuego por el Ejército de un dictador se hubieran visto privados de sus derechos y de sus libertades, o amenazados con deportaciones a quién sabe qué fría región remota si no aceptan el pasaporte que les convierte en súbditos del aspirante a emperador ¿diría Lula lo mismo? Si decenas de miles de niños brasileños hubieran sido llevados por la fuerza a un país extranjero para educarles en el amor a una nueva patria, ¿diría Lula lo mismo?

Como no está en mi mano preguntar al presidente Lula, que sea el lector el que imagine su propia respuesta.