Mi animado contramaestre

Me quedo con las incontables horas de sabiduría y humor que mi padre me regaló a lo largo de toda su vida

Este miércoles 20 de abril se cumple un año de la muerte de mi padre y lamentablemente mi hermana y yo no hemos podido cumplir sus dos grandes deseos.

El primero, insistió en ello toda la vida, consistía en tirar sus restos a los guarros; a poder ser a los que había en su casa «por aquello de que todo quede en familia». No era muy delicado, pero es verdad que, pasado un rato y ante nuestras aterrorizadas protestas infantiles, desistía y nos decía que bueno, que vale, pero que en lo que no iba a ceder, por muchos pucheros que hiciéramos, era en su subproyecto de que, una vez «fenecido», lanzáramos sus cenizas al río Guadiana.

Un buen día, llevado por su inmensa atracción por todo lo relacionado con el mar y la navegación, mi padre se compró un silbato marinero. El instrumento, como pueden ustedes comprender, no quedó relegado a un mero objeto ornamental.

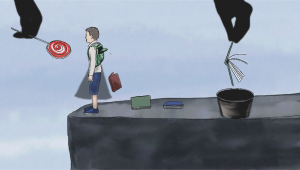

Mi padre, convertido en una suerte de capitán Haddock, estableció una serie de reglas en su casa-buque que mi hermana y yo debíamos obedecer. Él se sentaba en su despacho-puente de mando y, si se le ocurría alguna sugerencia que hacernos, debíamos seguir el siguiente sistema: si silbaba una vez, tenía que ir mi hermana, si silbaba dos, me tocaba a mí y si silbaba tres veces, teníamos que ir los dos con urgencia. Tras una serie de ensayos prueba-error mi padre comprobó que el procedimiento funcionaba.

Una noche en la que mi padre andaba algo perfumado, escuchamos los tres pitidos correspondientes. Mi hermana y yo, perfectamente adiestrados, acudimos prestos a su despacho, en pijama, y muy firmes nos dispusimos a escuchar el segundo deseo de nuestro animado contramaestre:

–Grumetillos –dijo mi padre en tono solemne–, ya sé que es lo que quiero que ponga en mi epitafio. He estado meditándolo y ya no cabe ninguna duda: «Que os den morcilla».

Mi hermana quedó algo petrificada ante la nueva audacia de nuestro padre, pero yo, acostumbrado como estaba a este tipo de aventuras, me preocupé sobre todo de la palabra «morcilla». No sabía si quizás era mejor ponerla en plural, para que quedara más claro su mensaje al mundo. Debatimos el tema y mi padre, dándome un cachete cariñoso en la cara, me dijo que yo era un grumetillo sin demasiadas horas de navegación y que aquello ya estaba decidido.

Un día le hurté unas monedillas de su chaqueta para comprar chuches y al descubrir mi tropelía me llamó a su despacho con los dos correspondientes pitidos. Me dijo que, teniendo en cuenta los hechos, no le quedaba más remedio que degradarme y comenzar a llamarme «Pablos», como el protagonista de la gran novela picaresca de Quevedo. El castigo, anunció, duraría un año. Y les prometo que lo cumplió.

Me presentaba como su hijo «Pablos», y cuando la gente le preguntaba la razón, él simplemente contestaba que yo era un poco pícaro, sin entrar en detalles sobre el delito cometido. Puedo garantizarles que después de ese año se me quitaron las ganas de quitarle más monedas.

Decía que él y don Francisco, su ídolo sobre todas las cosas, eran unos grandes incomprendidos.

Tanto era así que, en un momento dado, cuando se le pasó su fiebre marinera, se compró unas gafas estilo Quevedo y un bastón que contenía en su interior una especie de espada. Paseábamos por la calle y él, con aspecto muy cansado a sus lozanos 45 años (era un gran actor), se apoyaba en mí y me decía: «Hijo mío, tú, que eres el báculo de mi vejez y mi esperanza, no permitas nunca que te digan cómo debes ser y mucho menos lo que debes pensar. Desconfía, como hemos hecho siempre don Francisco y yo, de los gongorillas de la vida, porque como sabes soy un fue y un será y un es cansado».

Mi padre fue muchas cosas en su vida, y no todas buenas, pero nadie puede discutir que, ante todo, fue un cachondo mental. Su sentido del humor sólo rivalizaba con su asombrosa inteligencia. Aprendí de él muchas cosas: a leer a los clásicos, que veneraba con vehemencia; a razonar las cosas sin admitir nunca la primera versión que me llegara; a amar la historia, que consideraba «maestra de la vida»; a desconfiar siempre de los tontos y, sobre todo, a reírme de mí mismo y de casi todo en general. Decía que aquellos que van por la vida muy serios, creyéndose muy importantes, parecen haber olvidado el hecho de que algún día, quieran o no, volverán a estar en pelotas frente a nuestro Señor. Siempre que repetía esa frase lloraba de la risa.

Y con eso me quedo yo, su hijo. Con las incontables horas de sabiduría y humor que mi padre me regaló a lo largo de toda su vida. Claro que tenía defectos, claro que me peleé con él en incontables ocasiones, pero con el tiempo te das cuenta de que ahora las miserias ya no importan. Solo queda la risa.

- Gonzalo Cabello de los Cobos Narváez es periodista