La función política de la familia

La familia tiene una finalidad propia y más importante que cualquier otra: dar forma convivencial e institucional a relaciones de naturaleza incondicional en las que la evidencia del valor también incondicional de los individuos cobra peso emocional y arraiga en las conciencias y las conductas

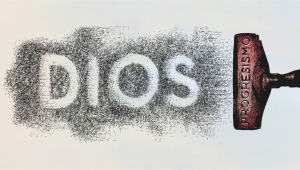

La expresión «la función política de la familia» es del autor de «La revolución sexual» (1936), Wilhelm Reich, precursor de las amalgamas freudiano-marxistas que definen el progresismo contemporáneo y su ideología de género. Aunque Reich fue expulsado de los círculos psicoanalíticos y comunistas por su radicalidad, lo cierto es que pocos adelantaron el potencial de aquella fusión ideológica luego abanderada por autores como Marcuse o Beauvoir.

Errático y no pocas veces delirante (murió encarcelado y paranoico), a Reich no se le puede negar visión al identificar la familia como la institución de la que dependía todo aquello que él quería destruir, y cuyo prototipo identificaba con el «triángulo: padre, madre, hijo».

La familia era, a su juicio, la institución que transformaba todas las diferencias biológicas en desigualdades sociales mediante la normalización de las relaciones de imposición (paterna) y sumisión (materno infantil). En su contra, el derecho -habilitado por el Estado y los desarrollos tecnocientíficos- de tener hijos prescindiendo del par heterosexual, convierte las diferencias biológicas en socialmente insignificantes.

Como, además, los hijos no son de los padres, que no son más que encomenderos estatales de la crianza de ciudadanos, el triángulo padre, madre, hijo se ha descompuesto en una geometría variable y múltiple auspiciada por el Estado. Y así es como los sueños más delirantes de Reich están haciéndose realidad con una fidelidad a sus ensoñaciones que, de haberla conocido, le habría trastornado mucho antes todavía.

Es típico de los estatalismos concebir instrumentalmente la familia en orden a su función política. Lo hemos visto en los estados fascistas, en el nazismo y, en dirección inversa, en los regímenes comunistas primero y después en el estatalismo progresista. Todos ellos ideologizan la familia instrumentalizándola a su favor, ya sea para domesticarla o para suprimirla.

Así que la primera forma de desbordar ese punto de vista es, precisamente, advertir que la primera función política de la familia es mostrar que la política no lo es todo ni lo más importante. De hecho, la incapacidad para verlo implica un punto de vista ya ideologizado, porque la familia ni se define ni se comprende por sus aportes al espacio político que, ciertamente, son muchos y decisivos.

Nada de lo anterior se puede comprender sin notar que la familia tiene una finalidad propia y más importante que cualquier otra: dar forma convivencial e institucional a relaciones de naturaleza incondicional en las que la evidencia del valor también incondicional de los individuos cobra peso emocional y arraiga en las conciencias y las conductas. Solo si la condición de esposos y de padres e hijos toma forma incondicional, se abre un espacio en el que se interioriza y expresa espontáneamente el valor imponderable de todos y cada uno de los que forman parte de esa microsociedad.

Lo político debe garantizar el espacio cívico en el que los ciudadanos son todos iguales ante la ley. Es lo que nuestra tradición cuenta mediante la ejecución de Remo a manos de Rómulo: que la ley y su aplicación no distingue ni se desvía por parentescos. Pero lo familiar puede y tiene que hacer efectiva la conciencia de la irreductibilidad de lo humano a lo político. Donde la familia decae como institución, el orden social se desprovee de la instancia que da vigencia al valor irreductible de cada individuo a su estatus o función política. La incapacidad para considerar la realidad sin privilegiar su dimensión política es un estrabismo típico de las ideologías convertidas en religiones de sustitución que no admiten tener límites y para las que todo es política.

Frente a ellas, la familia es el memorial viviente de que hay deberes más antiguos y venerables que las leyes que pueda dictar la arbitrariedad de un poder político, como representa, desde antiguo, Antígona y su desobediencia al tirano que prohibió dar sepultura a su hermano, Polinices. De hecho, todos los déspotas han temido, y con razón, la inextinguible memoria de sus crímenes en la memoria de los familiares de sus víctimas.

Las personas somos sustituibles en el espacio profesional, civil y político, pero no lo somos en absoluto en el espacio familiar. Es ahí donde se aprende histórica y personalmente que cada individuo es un acontecimiento irrepetible. De hecho, la historia de la civilización ha consistido y consiste, en muy buena medida, en la ampliación de la evidencia familiar del valor imponderable de la vida de sus miembros a espacios progresivamente más amplios: los vecinos, los ciudadanos, los extranjeros y los desconocidos hasta incluir al conjunto de los seres humanos sin excepción.

Es cierto que ese proceso civilizatorio como proyección exterior de la evidencia familiar del valor absoluto de sus miembros, ha requerido del esclarecimiento de la conciencia en torno a que los padres no pueden sacrificar a sus hijos o entregar a sus esposas, como aprendió Abraham; o que la incondicionalidad esponsal requiere la cura de una dureza del corazón; o que todos los hombres son iguales, ya sean libres o esclavos, hombres o mujeres; o que en la dependencia y en el desvalimiento de la infancia hay algo misteriosamente venerable. Todo lo cual, por cierto, lo aprendimos mediante un Niño al que se puede adorar, y cuyo nacimiento celebramos estos días. La Navidad es, por eso mismo, y además de otras cosas incomparablemente más importantes, la fiesta del límite de lo político, de su insuficiencia como fuente del sentido de la existencia y como perspectiva comprensiva de la realidad.

Cada año, el «triángulo: padre, madre, hijo» se repone festivo y ajeno a la desesperación de Reich y sus partidarios. Esa despolitización de la mirada y de la vida es la verdadera función política de la familia.

- Higinio Marín es filósofo