Ludwig van Beethoven

Eterno Beethoven, a pesar de las modas

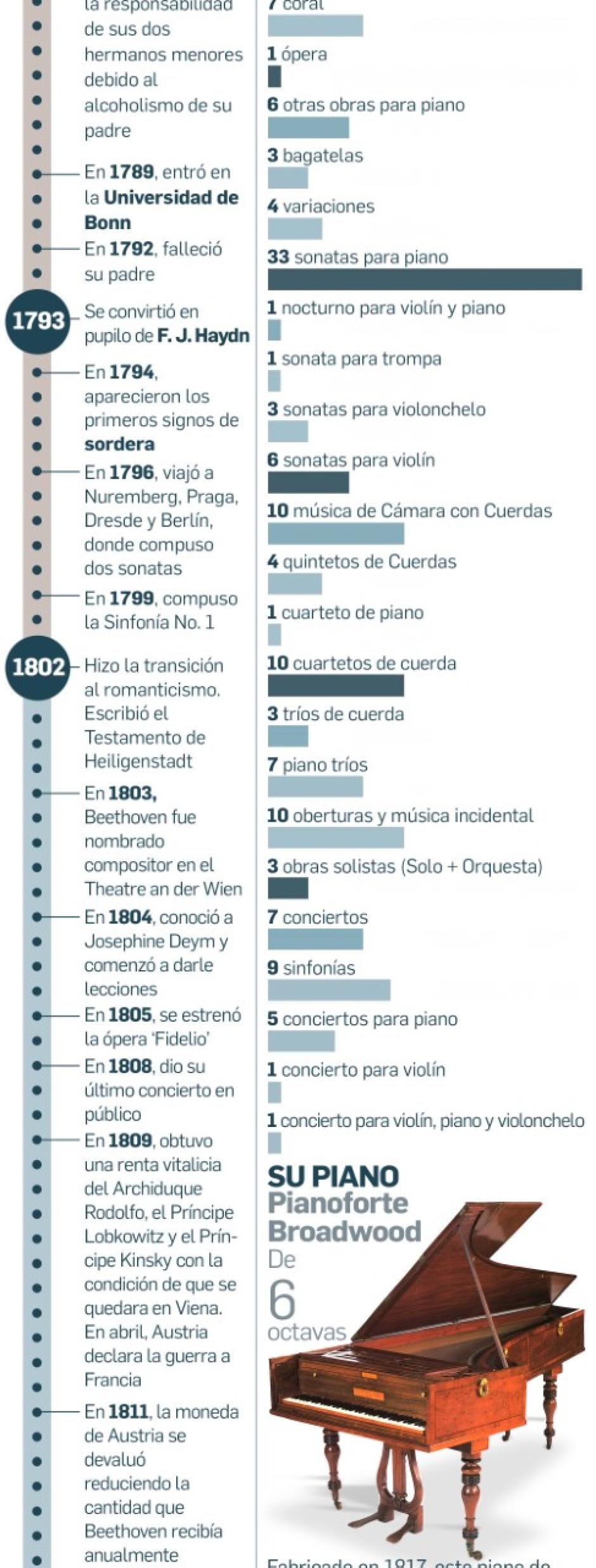

Casi dos siglos después de la muerte del genio de Bonn, la vigencia de la música de Ludwig van Beethoven, su trascendencia social, han cedido terreno frente a otros compositores como W. A. Mozart, más identificados con el espíritu de nuestro tiempo

Casi dos siglos después de su desaparición, ¿goza Beethoven hoy del mismo interés y aprecio comunes hacia su obra que en otros tiempos no tan lejanos? Si se toman como referencia las elecciones de los programadores, aquellas personas contratadas para conformar el menú de las instituciones musicales, de los conciertos a los que están convocados los melómanos «de toda la vida», o incluso aquellas personas que simplemente desean acercarse una primera vez a la obra de los compositores denominados «clásicos» por la pereza de las costumbre, quizá habría que afirmar que no.

B1

Infográfico beethoven

infografico beethoven

B4

Tómese como modelo la programación de la actual temporada de la Orquesta Nacional de España, rica y diversa en sus propuestas, que este año presta especial atención a ese Ligeti al que Stanley Kubrick promovió a partir de su 2001, y al que aún se mantendría fiel hasta en su testamentaria obra maestra, Eyes wide shut. Ni una de las nueve sinfonías beethovenianas se interpretará durante la temporada de abono 22/23 de tan relevante agrupación. Puestos a buscar con ahínco, en uno de sus complementarios ciclos periféricos, el que la ONE dedica este año a ese genio entre los violinistas actuales llamado Leononidas Kavakos, encontraremos únicamente la primera de las sonatas que el compositor alemán concibió para ese instrumento.

No, Beethoven ya no está «de moda». No goza seguramente del predicamento incontestable de otras épocas. Lo estuvo hasta no hace mucho, casi como ningún otro compositor del pasado. Su prestigio se mantuvo incólume, e incluso se vio reforzado después de su desaparición por la influencia de los compositores y artistas románticos, que vieron en él a un modelo conveniente, un faro oportuno para iluminar sus pretensiones de afirmar el poder del artista en la sociedad, de asegurarse una posición preponderante que les garantizara un modo de vida ajeno a las servidumbres de otros tiempos, basado exclusivamente en la dependencia del gusto del público: seguramente casi igual de arbitrario, tiránico o caprichoso que el del mecenas de antaño, pero al menos «más democrático».

Hasta 1956 podríamos decir que su dominio era absoluto, tanto que ese mismo año, Chuck Berry, para afirmar la novedad de un nuevo estilo que aspiraba a conectar con los jóvenes, el hoy ya casi sepultado rock and roll, animaba en una célebre canción (Roll over Beethoven) a «pasarle por encima» sin más contemplaciones. Y una vez laminado, ya de paso, a que se lo contaran a Tchaikovski como advertencia: o sea, que ni se le ocurriera sustituir a su colega porque estos chicos iban a por todas y también tenían previsto arrollarlo a él. ¿Qué fue lo que sucedió, entonces? Eugenio Trías, uno de los escasos intelectuales que se han tomado la música en serio en este país, tenía una tesis muy interesante, que esbozó en uno de sus más interesantes libros, El canto de las sirenas. Más o menos, venía a afirmar que el perfil más grave de Beethoven, más centrado en la búsqueda interior, comprometido con los más nobles y elevados ideales que él enunciaba de un modo claro, contundente y directo, hasta a veces resultar incluso algo violento, ya no parecía tan atractivo en un siglo XX más proclive a los juegos florales, escorado hacia el pensamiento débil de la posmodernidad, al entretenimiento sin mayores compromisos éticos.Desprecio por Mozart

En 1790, con la complicidad de Lorenzo Daponte, un personaje ciertamente fascinante al que Carlos Saura le dedicó en buena parte una de sus últimas películas (Io, Don Giovanni), W. A. Mozart completó su célebre trilogía conformada por tres de las obras artísticas fundamentales de toda la civilización occidental. Las bodas de Fígaro, una «ópera social», denuncia los privilegios de clase al tiempo que expone las dificultades de la vida conyugal sin ahorrarse episodios de adulterio como antídoto contra el tedio y, para la parte traicionada, consuelo. En Don Giovanni, inspirada en el modelo de nuestro Tirso de Molina, el seductor sevillano, lejos de arrepentirse de sus andanzas libertinas, no claudica ni siquiera ante las graves amenazas de ese enviado del más allá que le augura su inmediata condena al infierno en el mismo instante de su último acto de insumisión.

La guinda final, Così fan tutte, muestra a don Alfonso, un anciano cínico y despreocupado que reta a dos jóvenes enamorados a poner a prueba la declarada fidelidad de sus novias italianas con el resultado conocido: los chicos pierden una apuesta que creían segura, mientras en un desenlace teñido de amargura y desconcierto, no desprovisto de lucidez, compositor y libretista animan a la audiencia a echarle un poco de agua al vino, mirar para otro lado y mostrarse siempre tolerantes con las debilidades humanas. «Nadie es perfecto», según afirmaría algunos años más tarde ese mozartiano Billy Wilder que, de algún modo, recuperó una tesis sospechosamente parecida en uno de sus filmes sin duda más hermosos, Kiss me, Stupid!.

No es ningún secreto que Beethoven despreciaba la trilogía del salzburgués por considerarla demasiado frívola. En particular, rechazaba sin miramientos el argumento y las conclusiones que podían derivarse de Così fan tutte por considerarlas ajenas a su manera de entender la vida, y por consiguiente el arte: uno y otro sólo podían ir estrechamente unidos de su mano. A la elevación del espíritu se llegaba a través de una música, la suya, que reivindicaba con firmeza la superioridad moral del hombre frente a todo. Aquello que más tarde sostendría Flaubert acerca de la belleza: «Para mí no hay en el mundo más que los versos hermosos, las frases bien construidas, armoniosas, sonoras… Más allá, nada», le resultaría profundamente desagradable.

Alguna vez, llegó incluso a tachar el «Così» mozartiano, que tanto le repugnaba, de amoral. Por eso algunos de sus exégetas y estudiosos le confieren a la única ópera que escribió él mismo, ese monumento erigido a la solidez del vínculo conyugal titulado Fidelio, la fuerza de un valladar, un muro de contención ejemplarizante frente a la ambigüedad de su colega. Con un nuevo drama musical que más allá de su tema dominante, la lucha legítima del pueblo contra toda tiranía, ensalza la fortaleza del matrimonio mostrando el extraordinario coraje de una mujer (Leonora, lejos de abandonar a su marido en las circunstancias más adversas, un injusto cautiverio motivado por razones políticas, no duda en arriesgar su propia vida para salvarlo de una ejecución inminente), el compositor pretendía hacer lo que el filósofo Wilhelm Dilthey, su compatriota, resumió perfectamente de este modo: «Dar suprema expresión, en la lucha, a la altura del alma».

Mirada hacia lo sublime

Ahí parece radicar para Trías el hecho de que, a partir del siglo XX, Mozart haya desplazado como compositor predominante, en una suerte de canon imaginario, a Beethoven en el voluble podio del aprecio popular. La dimensión heroica de este compositor, su descarnada virilidad, el anhelo permanente de ese hombre superior que se impone a su propio destino librando duras batallas internas, y que atraviesa gran parte de su obra, sobre todo de su periodo digamos adulto, de afirmación de su propia personalidad y estilo (el que se corresponde con la elaboración de las sinfonías «Tercera» y «Quinta», de su Concierto para piano, 'Emperador' ), no parecen tan próximas al propio reflejo de nuestros tibios tiempos como la sensibilidad mozartiana. «Y de muchas de sus peculiares ‘debilidades’ (que mejor congenian con cierto tono cínicamente escéptico y descreído, pero festivo al modo rococó)», sostiene el filósofo catalán. Beethoven deseaba elevar al hombre sobre sus circunstancias, a Mozart le bastaba con comprenderlo y, llegado el momento, hasta disculparlo.

Seguramente mucho de lo que Trías comentaba tiene que ver con esta suerte de reemplazo de Beethoven en el afecto de los aficionados por otros autores «más amables» o condescendientes en el aprecio de la inconsistente naturaleza del hombre. En una ocasión, le escribió a un amigo: «No quiero saber nada del concepto de ética que ustedes abrazan. La fuerza es la moral del hombre que se separa del resto, y esa fuerza es la mía». Su exigencia era máxima, comenzando por él mismo, que pudo permitirse componer con el único objetivo de dar salida intelectual a sus propios requerimientos artísticos, sin necesidad de satisfacer los deseos de nadie.

A pesar de esa severidad intelectual, la contundencia que a veces adquiría su discurso, que en algunos momentos puede resultarle hasta amenazante a algunos, es imposible prescindir de él. Su Novena sinfonía, por ejemplo, resiste y traspasa con su atractivo enigmático e imperecedero las épocas. Sin salir de Madrid, con cada Navidad esta asombrosa partitura regresa siempre como el turrón, que se niega a desaparecer aunque ahora llegue a camuflarse con distintos sabores: varias orquestas, desde las más principales hasta esas otras menores conformadas para la servidumbre del «bolo», se miden al finalizar el año con una música que parece específicamente diseñada para las grandes ocasiones. Ya sea para celebrar el tránsito hacia un nuevo calendario (tarea que no deja de entrañar un cierto heroísmo), la caída de algún tirano en activo, el ansiado final de una contienda bélica (si Ucrania vence, nadie dude que esta música volverá a sonar solemnemente en Kiev) o la conmemoración de algún hecho histórico relevante del pasado, la «Novena» se impone sobre el resto de un modo que Debussy consideraba casi como una suerte de «pesadilla universal»: Quién podría componer después de semejante alarde sublime, con ese último movimiento coral en el que Beethoven se libera de toda atadura para «esclarecer su camino hacia la dicha, la elevación hacia un universal teísmo», como proclama Dilthey en su ensayo sobre La gran música alemana.

Beethoven tuvo una vida complicada, aunque menos de lo que a menudo se sostiene: su férrea voluntad se empeñó en convertir los éxitos artísticos y laborales en beneficios que le aseguraran recursos más que suficientes para dedicarse a crear con cierto desahogo. Y aunque es cierto que su maltrecha salud le prodigó episodios tan lamentables como el de su sordera, que le agriaron aún más su ya de por sí atrabiliario carácter, pudo centrarse en hacer casi siempre lo que quiso, permitiéndose en sus años finales hasta renunciar a la procura del éxito fácil, repitiendo las fórmulas que él dominaba tan bien, para ampliar los horizontes de la música entera a través de unas obras de pasmosa originalidad, que aún hoy desconciertan con su misterio, interpelándolos, hasta a los músicos más racionales y experimentados. Entrevió, vislumbró y sugirió el porvenir.

Los clásicos son atemporales

El octogenario Riccardo Muti, quizá la voz más autorizada entre los últimos grandes directores de hoy, ha confesado recientemente que le llevó cincuenta años ponerse a dirigir su Misa Solemnis, tras décadas de arduo y profundo estudio. Técnicamente hubiera podido hacerlo desde el primer día, limitándose a leer lo escrito. Del mismo modo que Pietro Citati atribuye sólo a «los libros que nadie puede desellar del todo» la capacidad de seguir inflamando nuestros pensamientos por siglos, aspirar a descifrar una parte siquiera del arcano agazapado entre sus pentagramas, indagar en las secretas intenciones contenidas en los silencios de un prodigio semejante puede conllevar la suprema tarea de una existencia entera. Ahí radica la grandeza de los elegidos, su capacidad de ir más allá proponiendo siempre nuevos retos, preguntas eternamente sin respuesta.

Mientras algunos prosiguen con su indagación en el significado insondable de los últimos cuartetos, de sus extremas sonatas para piano, hoy casi acabamos de recibir las últimas noticias de Ludwig van Beethoven, sin las que seguramente hubiéramos podido seguir gozando igualmente de todos esos sonidos extraordinarios. El hombre al que durante su juventud apodaban «Der Spagnol» («el español»), porque era tirando a bajito y moreno, gustaba de la bebida, al punto de que las complicaciones hepáticas que sufrió durante casi toda su existencia dieron lugar a un agravamiento de la cirrosis que muy posiblemente fue la causa de su prematura desaparición, tal día como hoy, a los cincuenta y siete años.

Luminoso, a pesar de su amargura

Ya tenemos el cuadro completo. El misántropo de carácter colérico y modales tabernarios (le encantaba escupir en el suelo en cualquier ocasión), permanente gesto adusto, que no reconocía más nobleza que la del talento (aunque buscara con denuedo el apoyo y sostén de sus benefactores amigos aristócratas), refractario a la idea de vivir en pareja (por eso solía fijarse en mujeres casadas o improbables de conquistar), tan sordo que los músicos de las orquestas no se fiaban de su gesto cuando los dirigía no fueran a perderse, resulta que además era un beodo.

Por eso quizá su música resulte a menudo tan embriagadora, como en los movimientos extremos de su Séptima Sinfonía, hacia el final de la «Octava» y hasta durante algunos pasajes de esa inclasificable «Novena» que tanto lograba excitar al protagonista de La naranja mecánica. Fuera bromas. Como sostiene Dilthey, resulta «curioso el contraste que latía en Beethoven entre su sombría experiencia vital y su soledad con aquel idealismo, que tan bien se ajustaba a su alma anhelante de simpatía de consonancia y de armonía». Esa suerte de dualidad inquietaba también de otro modo a nuestro Gerardo Diego, que en sus comentarios musicales llegó a equiparar a Beethoven con Lope de Vega como los dos únicos creadores capaces de abrazar «a toda la humanidad en sus obras de dimensiones más dilatadas y a la vez abrir su pecho para regalar su corazón» . Y en el caso particular del compositor, «inventar, crear, profetizar, realizar al pie de su letra y espíritu la música de los más grandes que le van a suceder».

Entrevista al compositor y director de orquesta Ignacio Yepes

Ignacio Yepes: «El arte es espiritual por naturaleza»

Llegados a este punto, ¿nos inclinaremos por Mozart o lo haremos, en cambio, por Beethoven? ¿Y cómo olvidar a Bach? Hay que volver al poeta cántabro de la generación del 27, que en el primer volumen de su Prosa musical nos ofrece una adecuada respuesta, a propósito del arduo trance de tener que elegir entre el genio de Bonn y el autor de Fuenteovejuna, si se diera la ocasión: «Yo no voto por nadie. Por el espíritu no se vota ni es esencia sujeta a peso o medida. Todos los llamados por Dios a regalarnos con tales dones son acreedores a nuestra inmensa gratitud sin preferencias ni estimaciones fatalmente engañosas». Afortunadamente, pese a nuestros desvaríos, la Humanidad seguirá disfrutando de todos ellos, de su iluminador legado, durante al menos algunos siglos más.