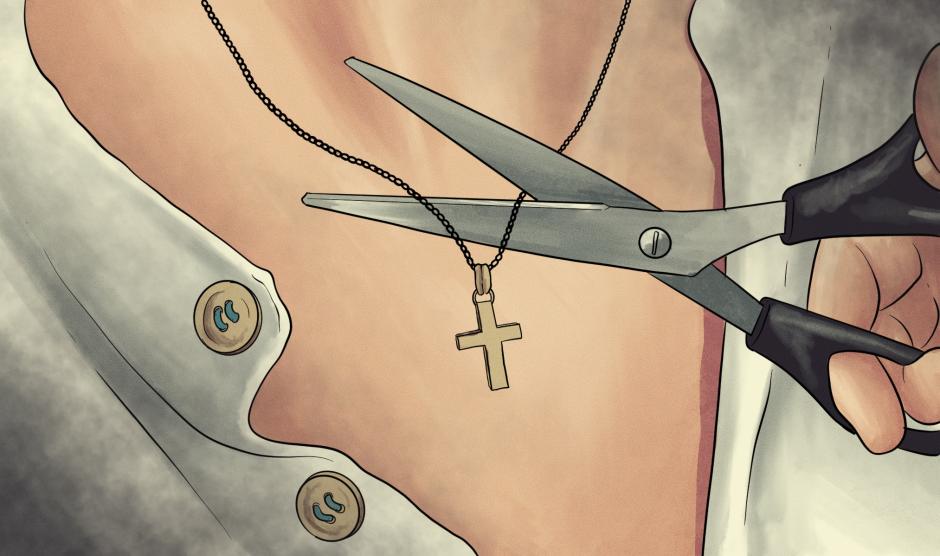

Laicismo

Reducido apenas a su meritorio papel de auxilio social, el mensaje espiritual resulta cada vez más arrinconado, renunciándose al infinito universo de reglas que contiene para una existencia plena y satisfactoria, lejos del caos imperante

Cuando el hombre deja de creer en Dios no es que ya no crea en nada, es que empieza a creer en cualquier cosa, dejó dicho Chesterton. El profundo proceso de descristianización en que estamos inmersos, de una dimensión desconocida hasta ahora, tal vez está detrás de muchos de los problemas que nos asolan. Potenciado por el poder mediático y político desde hace décadas –y en ocasiones con la acomplejada connivencia de la propia jerarquía eclesiástica–, el hecho religioso se ha convertido en algo no solo irrelevante, sino carente de la menor trascendencia ciudadana, identificando al creyente como un genuino bicho raro al que debe vedarse su participación en cualquier asunto de relevancia.

Los que están encantados de que esto suceda son los mismos que sostienen que nuestra Constitución proclama el laicismo, como hizo la de 1931. El artículo dieciséis de nuestra actual Carta habla de aconfesionalidad, cosa bien distinta. Ningún régimen en que impere la laicidad declararía, como hace el texto de 1978, que «los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias de la sociedad española» y que se «mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones». Que el Estado haya dejado de definirse como confesional no significa que deban erradicarse o silenciarse los credos de la vida pública, sino que ha de contarse con ellos a la hora de legislar, juzgar o gobernar, que es muy diferente.

Reducido apenas a su meritorio papel de auxilio social –en donde a diario cubre necesidades básicas que la Administración no solo no remunera, sino que en ocasiones penaliza–, el mensaje espiritual resulta cada vez más arrinconado, renunciándose al infinito universo de reglas que contiene para una existencia plena y satisfactoria, lejos del caos imperante montado en torno a esas exigencias ficticias que la mercantilización impone y a esa otra pura genitalidad con tintes salvajes que crece sin cesar, de las que se ocupó Marcuse.

Me pregunto con frecuencia sobre el efecto que este acentuado eclipse de lo religioso opera sobre algunas tendencias sociales que nos preocupan. Desde luego, quien carece de esas referencias presumo que es más proclive a quitarse del medio voluntariamente, como describió Viktor Frankl con aquel compañero del campo de concentración que había decidido canjear el vale de la sopa por el del tabaco al considerar que su vida ya no tenía sentido. Intuyo que la ola de suicidios o trastornos de los jóvenes puede guardar cierta relación con la progresiva pérdida de referentes morales en las nuevas generaciones, sin duda como consecuencia de la culpable indiferencia de sus entornos familiares al infundirlos.

Un universitario de posición acomodada me vino un buen día a informar que había decidido destinar el verano a un voluntariado en Asia. Que estaba harto del materialismo estival y tal y cual. Quise percibir algo de esnobismo en su iniciativa, pero aguardé a su retorno para confirmarlo. En septiembre me contó que su experiencia le había cambiado por completo. Que aquellos indígenas con los que había convivido solo tenían a Dios y un mísero cuenco para comer y beber. Y que jamás había conocido a gente más alegre, entregada a lo que san José María Rubio repetía con sencillez: hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. Hoy, aquel estudiante pijo es un gran sacerdote al que esa llamada veraniega a la sobrenaturalidad le transformó para siempre.

La iglesia necesita gestos así, en lugar de consignas ideológicas populistas para recuperar su espacio perdido. O de ridículos intentos de modernizar con horrísonos pinchadiscos o desesperantes guitarreos una doctrina milenaria, que dice lo que dice desde que el mundo es mundo. De lo que se trata es justo de lo contrario: de acomodar la comunidad a sus principios eternos, mostrando con naturalidad y sin extravagancias sus esencias, que tan ejemplarmente han defendido los miles de santos y venerados que hemos tenido la dicha de conocer.

Si Dios no existiera, no habría ateos, manifestó también con gracia Chesterton. A ver cuándo nos enteramos de que, sin Dios, tiende a reinar el sindiós. De ahí que precisemos con urgencia redescubrir el valor de lo inmaterial, aunque solo sea como sensato límite o contrapeso a tanto desatino que nos escandaliza a cada hora.

- Javier Junceda es jurista y escritor